Domingo 16 de junio de 2019, p. a12

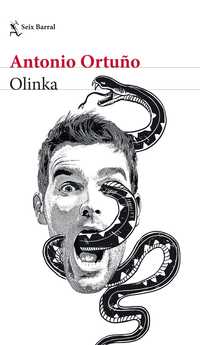

El caos de las urbes contemporáneas y los personajes que lo habitan son el meollo de Olinka, obra del narrador Antonio Ortuño, quien retrata la crisis de un clan empresarial inmerso en la multiplicación de proyectos inmobiliarios como signo de la corrupción reinante. La Jornada ofrece a sus lectores un fragmento del libro Olinka, © 2019, Seix Barral, cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México

Ella comenzó a llamarlo Perro un día, pero eso fue después, cuando intimaron. Al principio eran vecinos y apenas si hablaban: asistían a distintas escuelas, ella era mayor. Luego de enviudar, la madre de Yeyo rentó una casita que había sido edificada por los padres de Ali como anexo de su residencia con el único fin de cobrar el alquiler y ahorrarse, en esas, el mantenimiento de tanto jardín. Los padres de Ali iban para ricos. Se dedicaban a la construcción. Tenían, sin embargo, ideas más progresistas de lo que se hubiera pensado para unos tapatíos de mediana edad (no demasiadas, tampoco). A don Carlos Flores, por ejemplo, le horrorizaba que Yeyo jugara con un rifle de copitas. No debería andar ahí dando pinches tiros, le decía a María, su mujer. Y ella asentía y cruzaba la cerca de madera de la casa de junto para regañar a la madre de Yeyo. Su preocupación, sin embargo, no fue escuchada o no llegó a afectar el comportamiento del niño: al cumplir los trece, Yeyo era capaz de reventarle la cabeza a una rata desde cincuenta metros.

Ali era toda una estrella. La pared de su recámara estaba revestida de diplomas y medallas al mérito escolar. Nadie, como Ali, para declamar, memorizar, hacer matemáticas sin utilizar los dedos ni separar los labios. Se sabía el nombre y las fechas pertinentes de cada personaje de los billetes y monedas de curso legal y aprendió a manejar la tabla periódica en una simple clase de cincuenta minutos. Tenía, además, el cabello negro y lustroso, ojos de venado y una expresión de rectitud moral que enamoraba. En los festivales la ponían a hacer de la princesa Blancanieves y nunca, desde la secundaria, le faltó un ramillete de invitaciones para el cine o el centro comercial. Pese a todo, se aburría. Era casi tres años mayor que Yeyo y, aunque el vecinito anduviera por su casa todos los días (ayudaba, a cambio de veinte pesos, con el lavado de los autos de los Flores, o cumplía con algún pequeño encargo a cambio de unos dulces o un sándwich), no solía ni hacerlo en el mundo. Yeyo, a fin de cuentas, era otro de tantos niños flacos y granujientos que le hacían mandados a sus padres, con la cabeza rapada para que el corte saliera barato, con los pantalones desteñidos y el índice calloso de tanto tirotear ratas.

La madre de Yeyo era anestesista. Doblaba turnos en el hospital si le saltaba la oportunidad de agenciarse algunas horas extra. Así que el muchacho, al salir de clases, era libre para deambular por el jardín, rifle al hombro, o gastaba la tarde en patear obsesivamente la pelota de futbol contra la fachada de su casa. Su talante de animal callado lo hacía invisible. Solo era invitado a las fiestas en las que alguna voluntariosa madre del colegio se empeñaba en que el salón entero le cantara las Mañanitas a su niño. También se aburría. El verano volvía lento todo a su alrededor.Y Yeyo no tenía, en realidad, nada bueno que hacer. Su madre trabajaba. Y Anita, su hermana mayor, se había ido a estudiar a la capital mucho antes de que ellos se mudaran allí y los visitaba con la frecuencia de un cometa (convencida de que Yeyo era producto de un inexplicable capricho materno, siempre lo despreció).

Yeyo cumplió los catorce en la pura compañía de un pastel. Lo había encontrado sobre la mesa del comedor cuando bajó a desayunar. Su madre se había ido al hospital sin darle un beso pero le había incluido a su obsequio una notita de felicitación, por lo menos. Don Carlos, que se compadecía de su orfandad, le llevó un balón nuevo a la puerta justo antes de caer la noche, cuando él y su mujer volvieron de la constructora. El chamaco quiso dedicar el verano a la cacería, pero las ratas parecían haber comprendido lo que su aparición en el horizonte representaba y preferían ocultarse en la espesura, lejos del rango de sus copitas. Tuvo que conformarse con reventar la pelota regalada contra la pared. Una y otra vez. Tup. Tup. Tup. Y de nuevo: Tup. Tup. Tup. Así lo encontró Ali, que tenía por entonces casi diecisiete años, una mañana. El niño loco ya está con su pinche bola, se dijo, molesta, al escuchar el ir y venir del cuero entre el muro y el zapato de taquetes. Tup. Un segundo de silencio. Tup. Otro segundo. Tup. Vuelta a empezar. Tup. La noche anterior, Ali había discutido con Jacobo, el más aventajado de sus pretendientes escolares. Jacobo era un chico alto, de espalda ancha como puerta y con una cara tan linda como la suya. Y a pesar de tantos dones, era un imbécil. Eso pensaba ella. En vez de invitarla al cine y besarla, que era lo que se esperaría luego de semanas de intercambio de mensajes en papelitos y manoseos clandestinos, Jacobo había preferido citarla afuera de la escuela, cerrada por vacaciones, para informarle que se había inscrito a un campamento de montaña y se largaría durante quince días. No teníamos nada que hacer y mis hermanos pensaron que era buena idea. Así lo explicó, como si no fuera un asunto de su incumbencia. Eso era lo peor, se dijo Ali: tanta puta terquedad. En lugar de disculparse, Jacobo se empeñó en que no podía, de ninguna manera, cancelar el viaje. Un tío suyo había pagado un montón de dinero por las inscripciones y otro tanto de alimentos. Ali se disgustó tanto que quiso escupirle. Se largó a su casa sin dejarlo terminar. Quince días enteros. Bufó.

No había nadie en su casa aquella mañana. Ali, en la cocina, se sirvió un tazón de cereal de chocolate con malvaviscos y lo rebosó de leche. Tup. Tup. El niño loco seguía con la pelota. Lo miró a través de la ventana. Tup. Le pareció menos flaco que la última vez que se había detenido a contemplarlo. Tup. Lo recordaba huesudo, más pequeño, desnudo y al sol, en la tina del jardín trasero de su casa, con la cabeza agachada y su madre rociándolo con repelente para chinches. Tup. Las costillas se le marcaban al niño, en aquella época, y aún no tenía pelos en el pubis. Tup. Habían pasado ¿quizá tres años? ¿Cinco? Tup. La idea descendió de la cabeza de Ali con la celeridad de una avalancha, le encogió el estómago y le hizo apretar las nalgas. Tup. Yeyo era perfecto para desquitarse de Jacobo. Tup. Solo hacía falta convencerlo. Tup. ¿Y cómo no lo seduciría si era la reina de la tabla periódica, la Blancanieves de por ahí? Tup. Se lavó manos y cara en el lavadero de la cocina y se secó con el paño de los platos. Aspiró el olor a jabón que lo embebía. Sentía el estómago revuelto y le complació notarlo. Tup. Salió al jardín en blusa y pantaletas, descalza, el cabello suelto. Se acomodó en el cercado de madera del jardín, a salvo de las miradas de la calle. Entre las rendijas de la cerca era más que posible notar sus piernas y su cadera. Tup. Su cabeza, sin embargo, no dio con una frase de saludo apropiada. Tup. La última vez que había hablado con Yeyo debía haber sido unos cinco meses atrás. Quizá seis. Tup. Cruzaron unas palabras, en la cocina, en torno al sabor de unos hot dogs que don Carlos acababa de sacar de la parrilla para que el vecinito recibiera alguna recompensa por traerle unos cigarros de la tienda de abarrotes. Tup. ¿Te gusta tanta cátsup? Eso dijo ella al verlo golpear una y otra vez el fondo del bote sobre su pan, como dándole resurrección cardiaca a un ahogado. Él se avergonzó, con minúscula culpabilidad, y las mejillas se le colorearon. Tup. Y eso tan solo con dirigirle la palabra. El golpeteo se detuvo. Yeyo se había percatado de su llegada. Ya tenía la cara encendida, por supuesto, y la ocultó. La visera de una cachucha le tapó los ojos apenados. Oye, niño, dijo Alicon una voz que no le pareció la suya, necesito que me ayudes. Ven. Tup. La pelota se desmayó y rodó un par de metros por la vereda de grava y dio un pequeño brinco antes de parar. Último tup. Yeyo no levantó la cabeza pero la siguió. Ella quiso pensar que admiraba, de reojo, su contoneo.