eonora y Renato viven en el 306 de la calle 73 Oeste, en Manhattan. En la mañana, Leduc va a la embajada de México y Leonora, todavía con cierto temor, sale a la calle –el impermeable sobre los hombros y un cigarro en la boca–, después de ingerir cuatro tazas de té. Camina, nada le gusta tanto como caminar. ¡Qué forma de desafiar al cielo la de Nueva York! ¡No sólo crece para arriba, echa raíces en el fondo del mar y los rascacielos se aferran para no emprender el vuelo! La gente se eleva por la calle, los brazos son alas para llegar más alto. Caminar por Central Park es cruzar un edén. La gente va de prisa, la piel tersa, los cabellos y los ojos brillantes. Hombres, mujeres y niños se saludan felices: Hi

, Hi there

, Hello

. ¡Qué aliento el de los neoyorkinos, con su pasta de dientes por sonrisa! Leonora estrena la ciudad como si fuera un vestido, la tierra cruje bajo sus castañuelas. No, España no, nunca más España, jamás volveré a España; voy a inaugurar a otra Leonora

.

Con su forma de ver la vida, Renato la pone de buen humor. Siempre tiene una broma a flor de labios: Ay, Leonora, no te compliques, cada día nos brinda algo distinto, ¡aquí y ahora!, no te apendejes

.

En el andén del Metro, entre un negro alto como la Estatua de la Libertad y los aretes largos de una portorriqueña, Leonora reconoce a su vieja amiga de la academia Ozenfant, Stella Snead: ¡No es posible, de veras que el mundo es un dedal!

Stella le informa de que Amédée Ozenfant, también en Nueva York, sigue enseñando. Vamos a saludarlo

. Al recibirlas, ya no las trata como alumnas. Tenemos que celebrar

. Son sus pares. Las invita a tomar té en Tiffany’s. En la noche, Leonora le cuenta su día a Renato y le dice que vio a Max Ernst.

–¡Qué casualidad, otra vez el mono neurótico!

–Lo encontré en la Galería Pierre Matisse. Él y Peggy Guggenheim nos invitan a cenar el sábado. Voy a aprovechar la ocasión para devolverle sus telas enrolladas. Me contó que, al descender del avión, en el momento en que Jimmy quiso abrazarlo, dos oficiales lo apresaron y lo encerraron en Ellis Island. Su cara de pánico salió en el periódico. Lo incomunicaron en una celda. Jimmy se movió como loco y, gracias a él, al director del Museo de Arte Moderno de Nueva York y al dinero de Peggy, Max salió en libertad.

–Pues ese muchacho sí que se fregó, porque no tiene un padre sino un padrote.

–¿Qué es padrote?

–Un hombre que vive de las mujeres, como tu Max.

Peggy es dueña de una casa cerca del Hudson, en Sutton Place, barrio de los diplomáticos. Cuando ve a leonora, la recibe con cara de langosta. En cambio, abraza a Renato. Esa noche se retratan junto a Peggy, Kurt Seligmann, Jimmy Ernst –que a Renato le simpatiza más que su padre–, Berenice Abbott, Amédée Ozenfant, André Breton, Fernand Léger, Marcel Duchamp y Piet Mondrian.

–Man Ray se toma demasiado en serio, Marcel Duchamp es mucho más fácil de trato –le dice Leonora a Renato.

–Marcel Duchamp es un hígado que se la pasa jugando ajedrez y Max, un neurótico como no he conocido otro. ¿Alguna vez tomarás distancia de los surrealistas? –le reclama Renato.

–Son mi gente –alega Leonora.

Definitivamente el único simpático es Luis Buñuel, a cuyo lado Renato siempre busca sentarse porque habla sin pretensiones y, con sus ojos interrogantes y saltones, le pregunta por México.

–¿Hay enanos en tu país?

–Tenemos muchos políticos de poca alzada.

Esa noche, Leonora sueña que Peggy y ella son dos langostas que se atacan mientras los demás observan sin intervenir.

A partir de ese momento, Leonora, Max, Peggy Guggenheim, André Breton y Jacqueline Lamba, Marcel Duchamp, Luis Buñuel y el viejo Amédée Ozenfant se ven con frecuencia. Van de fiesta en fiesta siguiendo a Peggy, que congrega a posibles compradores. Una de las frases favoritas de Peggy es “Let’s give a party”. Su energía es inagotable, su capacidad de compra también. Promueve, divulga, pondera, habla de originalidad, de vanguardia; con una copa en la mano, se mueve de un grupo a otro con la delgadez altanera de una modelo. Siempre parece traer un animal excitado en su regazo. Invita a comer, piropea, su energía concentrada en el negocio, así que gracias a ella, los surrealistas venden su obra.

Sin pudor, le rinden pleitesía a los millonarios, se promueven como merolicos o declaran estar al borde del suicidio. De lo que se trata es de darse importancia y Peggy es la reina de las relaciones públicas. La prensa divulga sus escándalos y los vende al mejor postor.

–We are on the top of the world –declara Man Ray.

En la agenda de Peggy se acumulan las citas. “Lunch con Herbert Read”, té con Elsa Maxwell

, “entrevista con el director del New York Times, el del Vogue y el del Harper’s Bazaar”.

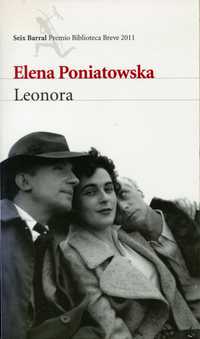

Foto © Lee Miller Archives, Inglaterra 2001

Detrás de los cuadros inertes que los pintores se pelean por colgar en el mejor sitio, hierve, burbujea el dinero. Cada uno de los pasos de la Guggenheim por su gran salón significa dólares, cuando tiende la mano para que se la besen, caen dólares, cada llamada telefónica cierra un negocio. Seguro va a quedarse con el inmenso retrato que Leonora le pintó a Max en St. Martin d’ Ardèche, Loplop, el pájaro superior, que él salvó y le entregó.

–Mándalos a todos al diablo, yo te mantengo en México –ofrece Renato.

–No, no puedo, son mis amigos, mi familia.

–Creo que yo soy más que todo eso.

Leonora guarda silencio.

Sin proponérselo, Dalí les abrió el camino a los surrealistas en Nueva York. En 1939 los socios Bonwit y Teller le pidieron decorar un escaparate para su almacén principal y el catalán eligió el tema del día y la noche: El día, un maniquí a punto de entrar a una bañera de astracán como la taza de café peluda de Meret Oppenheim; La noche, una brasa contra telones y paños negros. Sin consultárselo, los dueños modificaron el escenario por parecerles obsceno; Dalí esperó el momento más concurrido y se lanzó con todo y bañera encima de los espectadores. El tribunal le obligó a pagar los cristales rotos más una fianza para no ser encarcelado. Edward James, su mecenas, corrió con los gastos. No importa, todo Nueva York muere por un Dalí

, alegó James. Ahora los curiosos ansían un nuevo espectáculo.

Max Ernst acosa a Leonora:

–Eres mi mujer, eres a quien amo; la novia del viento. Loplop y ella no pueden estar separados.

Se presenta en su casa una hora después de que Renato ha salido a la embajada:

–¡Vámonos!

Leonora se echa el impermeable a los hombros y lo sigue. A diferencia de Renato, Max es su mundo, su mentor, le señala los edificios que hay que ver, los libros que se deben leer, hace brillar frente a ella un futuro de reconocimientos, el Grand Prix en la Bienal de Venecia y el Grand Prix de Roma.

Si él no viene, Leonora, ansiosa, lo llama por teléfono para que la lleve a comer. La complicidad es un candado y Max tiene la llave. Recorren las márgenes del Hudson, por el que navegan largos cargueros tristes que Bell Chevigny ve pasar desde su ventana en Riverside Drive.

–Caminar nos hace bien y podemos imaginar que el río es el Sena.

De las diez de la mañana a las ocho de la noche caminan exaltados, se detienen en Washington Square, visitan Manhattan, descubren el Lower East Side, llegan hasta Brooklyn, lo cual Max jamás hace con Peggy. La Guggenheim es la proveedora, Leonora, la inspiración. Peggy organiza muestra tras muestra para olvidar que Max vuelve a casa cuando se le da la gana y sólo tiene ojos para Leonora. A quien presenta es a Leonora, a quien le da el brazo es a Leonora, a quien no pierde de su vista es a Leonora. Tiene una sola obsesión: Leonora, Leonora, Leonora; y Peggy sufre. Esperar a Max se vuelve una agonía.

–Todos comentan que te la pasas al lado de ésa –protesta Peggy–. Si estás en Nueva York es gracias a mí, no a ella.

Jimmy Ernst también se preocupa por la extraña mezcla de desolación y euforia en el rostro tenso de su padre: los ojos fijos, las líneas de los labios adelgazada por la amargura.

–Lo único que te importa es tu rencuentro con la inglesa.

Jimmy no existe para él.

Max se sienta al lado del teléfono a esperar una llamada de Leonora. Si no llega, cae en lo más hondo de la depresión.

–Not today, Max –se niega Leonora, y no se da cuenta de que lo precipita al abismo.

Los fines de semana son para Renato, que la lleva a Coney Island. Vamos a subir a la montaña rusa más antigua de América

, y Leonora se deja guiar. Cada vez se acostumbra más a la presencia de Renato, sus retrasos la angustian.

Esos días, los ojos desesperados de Max no saben dónde posarse y cuando ríe sin razón, su risa es ofensiva. A Max le importa un bledo lo que hagan los demás, salvo lo que haga Leonora.

–Anoche seis gansos atravesaron la Quinta Avenida –le comenta Leonora a Max–. Se dirigían a Sutton Place porque en tu casa los iban a trufar para una cena pero de pronto salió una hiena, se los comió... y se cebó la cena.

De vez en cuando Leonora protesta y él no sabe qué responder. Su ironía la hace impenetrable. Max desearía tomarla en sus brazos, ella lo impide. Desde que salió de St. Martin d’Ardéche ya no es la misma, la hostilidad entre ellos se acentúa.

–¿Y Peggy? –pregunta Leonora.

–Ella es una ejecutiva.

Capítulo 32, Nueva York

, de Leonora, novela de Elena Poniatowska, con la que fue reconocida con el Premio Biblioteca Breve 2011, que otorga la editorial Seix Barral