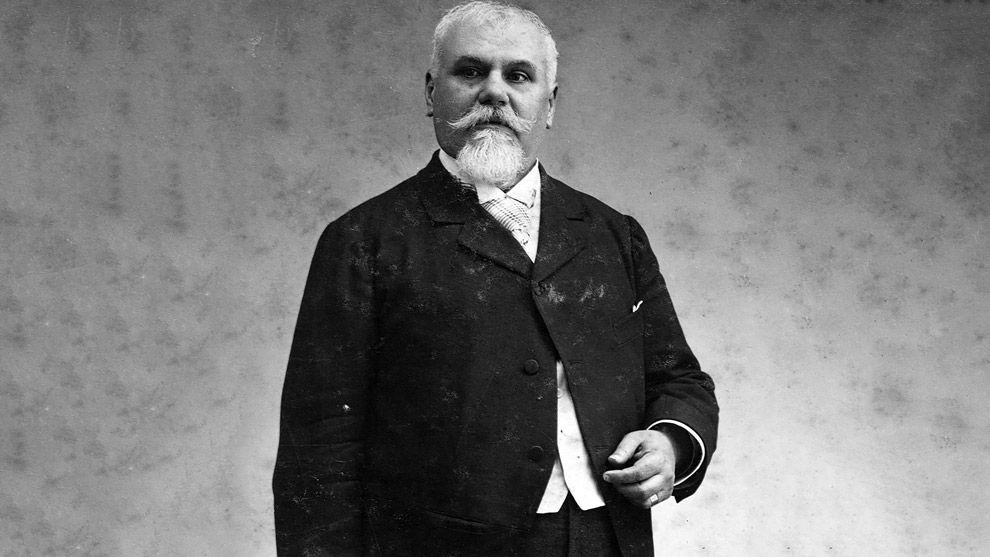

Al inaugurar, en 1910, la Universidad Nacional que había creado, el ministro de Educación Justo Sierra dejó en claro que no quería a las maestras y maestros en las aulas universitarias.

Para él, la educación tenía dos extremos, muy diferentes. En primaria, donde laboraban las y los maestros, la tarea era estrictamente gubernamental: construir el “alma” del Estado en niñas y niños: lograr que incorporaran ciertos “hábitos”, una “disciplina interna” y una sola lengua, porque había que “unificar la lengua, decía, levantando una lengua nacional sobre el polvo de todos los idiomas de cepa indígena”, para iniciar así a la niñez “en la religión de la Patria.”

En el otro extremo, estaba la Universidad, donde habitaban “los príncipes de la ciencia y de las letras humanas,” los encargados de “la educación nacional en sus medios superiores e ideales” (incluyendo la enseñanza de las profesiones). Era “la cima en que brota la fuente, clara como el cristal de la fuente horaciana, que baja a regar las plantas germinadas en el terruño nacional… etcétera.”

De esta manera, si en el nivel básico reinaban la obligatoriedad y severidad del cumplimiento de las exigencias del gobierno, en la Universidad –decía el ministro– habrían de reinar la exploración, la búsqueda de la verdad; es el lugar “donde los mejor preparados pueden escuchar las voces mejor prestigiadas en el mundo sabio, las que vienen de más alto, las que van más lejos… las que crean.”

En conclusión, y por todo esto, el ministro don Justo decía que “no ignoramos la tendencia actual de sustituir a la enseñanza normal una enseñanza pedagógica universitaria… pero sindicamos de desastroso, régimen semejante, en el momento actual.”

Esto se desdobla en varios temas.

El primero, que todavía hoy, ya bien entrado el siglo XXI, sigue muy viva y válida esta separación de la Universidad y la escuela primaria, y en consecuencia, y prueba de ello, es que nadie en el gobierno parece tener prisa en darle autonomía y plena vigencia e identidad a la única institución que podría ser un puente entre estos dos continentes hasta ahora separados: la Universidad Pedagógica Nacional.

Un segundo tema es que, a pesar del largo tiempo transcurrido, ni la educación básica respira hoy aires de libertad y exploración –como sería, por ejemplo, dar reconocimiento e impulso a las iniciativas que están surgiendo como las de educación comunitaria en distintas regiones–, ni las universidades se han bajado de su pedestal y reducido su elitismo interno.

Sus integrantes no se ven como responsables, junto con otros trabajadores de la educación, de contribuir a una nación donde haya acceso libre y universal de las y los jóvenes a una educación en todos los niveles, gratuita, democrática, crítica, amigable con las mujeres, con las minorías de todo tipo y con las mayorías en la pobreza.

Un tercer tema es que al concebirlas como castillos de príncipes, es más difícil que ellas y sus administradores se asuman como directamente responsables de dar respuesta a las necesidades de conocimiento y tecnología de comunidades, barrios, colonias y zonas específicas del país, aprovechando el amplio –pero también vago y manipulable– mandato legal orgánico que las obliga a responder a los problemas nacionales.

Confunden como “impacto social” poner la ciencia y la investigación al servicio de gobiernos y empresas y crean un tianguis de comercialización de productos y servicios –desde asesorías y proyectos hasta cursos de difusión cultural– vinculados al conocimiento.

Concluyendo: la necesidad de comenzar a reducir las divisiones mediante la acción conjunta. Esto es posible respecto de la Ley del Issste, de la propuesta de Ley General de Educación Media Superior (que viene ya definida autoritariamente); luchar juntos contra la persistente precariedad en el trabajo académico, la ausencia de derecho real de los y las estudiantes a la educación gratuita y a un digno empleo posterior.

Estos son problemas que tienen como antecedente común que son decisiones de autoridades sin previa discusión y acuerdo con estudiantes y trabajadores. En lo laboral, el desprecio por la bilateralidad; en los asuntos académicos, el desdén por el derecho de profesores y estudiantes a ser tomados en cuenta, algo básico para la democracia en todos los niveles. También, resistir la práctica –que ahora hace crisis en la UNAM y UAM– de legitimar decisiones cuestionables, haciéndolas pasar en los órganos colegiados o acordándolas en secreto. En la Nacional, un reglamento punitivo; en la UAM, la definición de una parte del salario como “beca” o “estímulos”, y el secreto respecto del pase directo de egresados del Colegio de Bachilleres.

Asimismo, en ambas instituciones, en el tema de la precarización, llegar a acuerdos que abran el camino a una solución. Habrá en mayo un paro nacional educativo, podemos unirnos a él. Aunque signifique desafiar las ideas de don Justo Sierra.

*UAM-X