Rosa Estela Reyes García no trabajaba aún en el Museo de las Culturas, cuando unas fascinantes figuras de madera africanas la embrujaron. Era un viernes de 1975, tenía apenas 16 años y había llegado desde su natal Durango a la Ciudad de México, aparentemente de vacaciones. A partir de ese momento, su vida y la museografía se convirtieron en casi lo mismo.

Ese día, Rosa esperaba en el viejo edificio de la calle de Moneda a su tía Agripina, antropóloga de la institución, con quien vivía. Estudiaba en el CCH-Sur. Entraba a clases a las 7 de la mañana y al terminar iba a buscarla para volver a casa juntas. El DF la había recibido bruscamente: fue secuestrada por policías en un Datsun blanco y acusada de ser parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre. En el museo, con el tiempo encima (como marca la tradición), el museógrafo le pidió que pusiera en vitrinas unas piezas para exhibición. Las artesanías africanas que le solicitaron mover la hechizaron. Deslumbrada, comenzó a hacer lo que le pedían.

El arquitecto Jorge Tillet le preguntó si sabía usar el escalímetro. Ella supuso que era una especie de escalera y que, como fuera, iba a serle fácil subirla. Así que le respondió que sí. “¿También sabes usar el Leroy?”, siguió el museógrafo. Y ella, echada para adelante, contestó: “¡En la madre!, el Leroy... sí, también sé usarlo”. Rosa recuerda: “Era como un pantógrafo. Se llama alacrán y tenía un conito, al que se le ponía tinta y, con una patita se le metía en la letra y con la otra patita se dibujaba la letra”. La cosa no paró ahí. “Vete a los talleres de museografía y dile a Alberto Rosillo que te explique cómo se hace la cédula”, le ordenó Tillet.

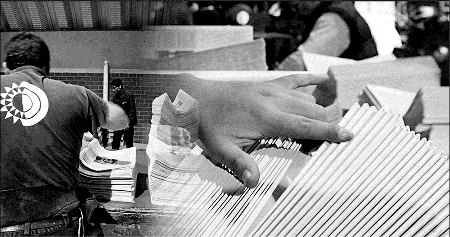

Rosa subió a buscar a Rosillo y le soltó: “Dice el arquitecto Tillet que me enseñes a usar escalímetro y Leroy”. El también arquitecto la miró como diciendo: “Esto es mentira”, pero le causó gracia y accedió a capacitarla. Y, ella, con su desparpajo usual, mientras recibía sus primeras lecciones, dobló la apuesta: “¿Qué haces los sábados y domingos? ¿Por qué no vienes y me enseñas a usar esto y practicamos?” Ante tamaña desvergüenza, Alberto rio y accedió a trabajar en sus días de descanso. Ese fin de semana hicieron las cédulas necesarias para la sala.

Cuando el arquitecto llegó el lunes y pidió a Rosa elaborar las cédulas, la polizona en el barco de las Culturas lo sorprendió: “Aquí están. Ya están hechas”. Él se quedó estupefacto, pero feliz, porque ese día tenía que terminar el montaje de la exposición. Con inesperada tranquilidad, entregó a tiempo la sala al director, Julio César Oliver, conocido por su talante exigente.

Pero, más ponto que tarde, la euforia se convirtió en angustia. “¿Desde cuándo trabajas con nosotros?”, quiso saber Tillet. Lo que oyó le cayó como balde de agua fría: “Yo no trabajo con ustedes. Estoy de visita”. El arquitecto explotó: “¿cómo que no trabajas aquí? ¡Tengo semanas explotándote!” Y ella, riéndose –como es su costumbre en las situaciones más complicadas– confesó: “No me está explotando. Estoy muy divertida con la sala. Soy sobrina de la maestra Agripina”.

El remedio resultó peor que la enfermedad. El alma se le fue al suelo al arquitecto. La tía era representante sindical de los investigadores. Buscando un salvavidas, llamó a la administradora para contarle que estaba en problemas, porque puso a chambear a la sobrina de la delegada gremial sin que fuera trabajadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. De inmediato, le pidieron a Rosa sus papeles para contratarla. Pero, ¡vaya sorpresa!, no podían hacerlo porque no tenía 18 años. Trucos de la burocracia, entró en el departamento de museografía con una tutora hasta que llegó a la mayoría de edad.

Además de sindicalista, Agripina era antropóloga y roja. Rosa la acompañaba a las reuniones de célula del partido los viernes. Pasó así del catecismo al comunismo.

En 1981, su vida dio otro salto. En una asamblea encabezada por Marisa Gómez, aceptó ser representante de los trabajadores del museo. El sindicalismo democrático, primero, y después la militancia en la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas, la adiestraron en hablar en público, organizar, trabajar en equipo, formar cuadros, negociar, analizar la coyuntura, asumir un compromiso social, vivir con desapego de intereses materiales, ser disciplinada y adquirir un don de mando que le valió el sobrenombre de La Coronela. Estas enseñanzas se volcaron en su labor museográfica, en la defensa del patrimonio histórico y arqueológico y a favor de la diversidad cultural.

Encarrerada, un 4 de diciembre, aniversario del Museo de las Culturas, en una incursión al Bar León, amarró la relación con el inolvidable Alfonso Villa, amor de su vida y padre de su hermosa hija Mariana, quien nació cinco años después, también un 4 de diciembre. En el Nueva York, antro de música afroantillana en el primer piso de un viejo edificio a un par de cuadras del Teatro Blanquita, en el centro de Chilangolandia, en el que la planta baja funcionaba como marisquería y la de arriba como salón de baile, se avivó su pasión. Entre paredes revestidas de espejos para dar la sensación de amplitud, las siluetas de Manhatan recortadas con cartulina negra pegadas sobre las lunas y las luces jugando a prenderse, apagarse y refractarse, la pareja saltaba a la pista al sonar los primeros acordes de Caballo viejo.

Rosa se formó como museógrafa en la práctica. Después tomó los cursos de capacitación impartidos por Mario Vázquez. Teresa Márquez e Idalia Mendoza tuvieron gran influencia en su formación. Ella cree que la gente de museos es provocadora por antonomasia.

Eslabón clave entre dos generaciones de museógrafos, el pasado 17 de mayo, el INAH le brindó un homenaje. En la ceremonia, Diego Prieto, director de la institución, la describió como “heredera de la museografía mexicana”. Así de lejos llegó el hechizo africano.

Twitter: @lhan55