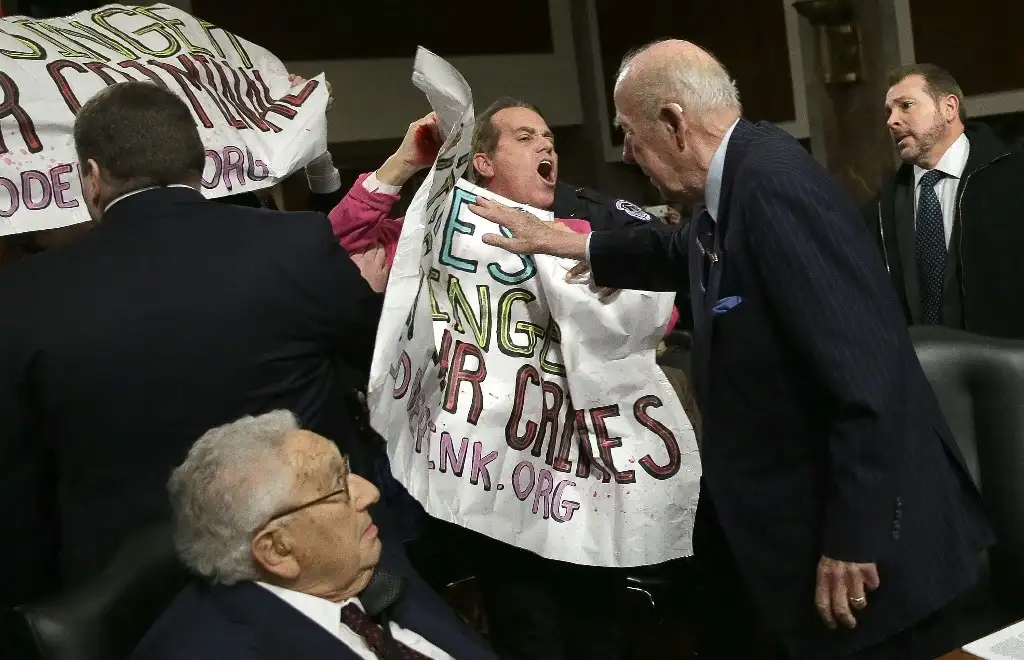

Henry Kissinger ha muerto. Llegó a 100 años y en los últimos de su vida políticos, escritores y celebridades lo festejaron como si fuera el siglo estadunidense encarnado. En cierta forma lo fue. Antes, en tiempos más críticos, lo acusaron de muchas cosas malas. Ahora que se ha ido, sus críticos tendrán oportunidad de retomar las acusaciones. Christopher Hitchens, quien fundamentó el argumento de que el ex secretario de Estado debería ser tratado como criminal de guerra, también está muerto. Pero hay una larga lista de testigos de cargo: reporteros, historiadores y abogados ansiosos de proporcionar antecedentes sobre cualquiera de las acciones de Kissinger en Camboya, Laos, Vietnam, Timor Oriental, Bangladesh, contra los kurdos, en Chile, Argentina, Uruguay y Chipre, entre otros lugares.

Se han escrito decenas de libros sobre el hombre, pero El precio del poder, de Seymour Hersh, publicado en 1983, sigue siendo el que los biógrafos del futuro tendrán que superar. Hersch proporcionó el retrato definitorio de Kissinger como un paranoico engreído, que iba de la crueldad al servilismo para avanzar en su carrera. Pequeño en sus vanidades y mezquino en sus motivos, Kissinger, en manos de Hersch, es de todos modos shakespeariano porque la pequeñez se desarrolla en un escenario mundial, con consecuencias épicas.

Kissinger tiene muchos devotos, y sin duda muchos de sus obituarios demandarán equilibrio. Las transgresiones, dirán, se tienen que sopesar contra los logros: deténte y subsecuentes tratados de armas con la Unión Soviética, apertura de la China comunista, y su diplomacia de enlace con Medio Oriente. Es en ese momento cuando las consecuencias de muchas de sus políticas serán redefinidas como controversias

y consignadas a la opinión, más que a los hechos. En la secuela de la presidencia de Donald Trump, con el mundo convulsionado por nuevas guerras de conquista, la sobria

destreza política de Kissinger es, según han afirmado varios comentaristas, más necesaria que nunca.

Nacido en Fürth, Alemania, Kissinger llegó a Estados Unidos en 1938, cuando su familia huyó de los nazis, y las semblanzas de su vida destacarán su condición de extranjero. Nixon lo llamaba chico judío

. Se dice a menudo que la visión del mundo de Kissinger, descrita convencionalmente como favorecedora de la estabilidad y la promoción de los intereses nacionales por encima de ideas abstractas como la democracia y los derechos humanos, choca con la percepción que Estados Unidos tiene de sí mismo como una nación excepcional, intrínsecamente buena.

Sin embargo, visualizarlo como un extraño que no entonaba con las cuerdas del excepcionalismo estadunidense yerra el punto con él. De hecho, era el estadunidense por excelencia, con un marco mental acomodado a su lugar y su tiempo.

En los obituarios por venir, Kissinger será llamado realista

. Sería apropiado si el realismo se define como mantener una visión pesimista de la naturaleza humana y una creencia en que el poder es necesario para imponer orden en las relaciones sociales anárquicas.

Pero, si se toma el realismo como una visión del mundo en la que la verdad

de los hechos se puede descubrir observándolos, entonces Kissinger no era realista. Más bien, a menudo se declaraba a favor de lo que la derecha actual denuncia como relativismo radical: sostenía que no existe la verdad absoluta, ninguna verdad aparte de lo que pudiera deducirse de la solitaria perspectiva de cada quien. “El significado representa la emanación de un contexto metafísico; todo hombre, en cierto sentido, crea su cuadro del mundo

, escribió. La verdad, dijo Kissinger, no se encuentra en los hechos, sino en las preguntas que hacemos sobre esos hechos. El significado de la historia es inherente en la naturaleza de nuestra pesquisa

.

Esta especie de subjetivismo flotaba en el aire en la posguerra y en sus primeros escritos Kissinger no sonaba distinto a Jean-Paul Sartre, cuya influyente conferencia sobre el existencialismo fue publicada en inglés en 1947 (y citada por Kissinger en El sentido de la historia). Cuando Kissinger insistió en que los individuos tenían la opción

de actuar con responsabilidad

hacia otros, parecía absolutamente sartreano, haciendo eco a la creencia del filósofo radical francés de que, puesto que la moralidad no puede imponerse desde fuera, sino que viene del interior, cada individuo es responsable del mundo

. Kissinger, sin embargo, tomó un camino muy distinto al de Sartre y otros intelectuales disidentes, y eso fue lo que volvió excepcional a su existencialismo: no lo usaba para protestar contra la guerra, sino para justificarla.

Henry Kissinger durante una ceremonia en honor a su carrera diplomática el 9 de mayo de 2016 en el Pentágono. Foto Afp

En cada uno de los puntos de inflexión de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, momentos de crisis en los que hombres de buena voluntad empezaron a expresar dudas respecto al poderío estadunidense, Kissinger partió en la dirección opuesta. Hizo las paces con Nixon, a quien en un principio consideraba inestable; luego con Ronald Reagan, a quien en un principio consideraba hueco, y después con los neoconservadores de George W. Bush, pese a que todos llegaron al poder atacando a Kissinger, y finalmente con Donald Trump, a quien Kissinger imaginaba fantasiosamente como la realización de su creencia de que la grandeza de los grandes estadistas reside en su espontaneidad, su agilidad, su capacidad de prosperar en el caos, en la perpetua creación, en una constante redefinición de objetivos

, como escribió en la década de 1950.

“Hay dos clases de realistas –escribió a principios de la década de los 60–: los que manipulan los hechos y los que los crean. Occidente no requiere nada tanto como hombres capaces de crear su propia realidad”. Trump, el presidente de reality-show, sin duda crea su propia realidad. Kissinger lo llamó un fenómeno

, al considerar que algo notable y nuevo

podría surgir de su presidencia.

De Rockefeller a Nixon, de Nixon a Reagan, de Reagan a George W. Bush, de George W. Bush a Trump: fortalecido por su mezcla poco común de dolor y alegría, Kissinger no titubeó jamás. El dolor lo llevó, como conservador, a privilegiar el orden sobre la justicia. La alegría lo indujo a pensar que tal vez podría, por la fuerza de su voluntad y su intelecto, anticiparse a lo trágico y reclamar libertad, aunque fuera por un momento fugaz. El existencialismo de Kissinger echó los cimientos de la forma en que defendería sus políticas posteriores: políticas que acarrearon muerte, destrucción y miseria a millones de personas. Si la historia ya es tragedia, y la vida es sufrimiento, entonces la absolución viene con un encogimiento de hombros, aburrido del mundo. No es mucho lo que un individuo puede hacer para volver las cosas peores de lo que son.

Antes de que fuera un instrumento de autojustificación, el relativismo de Kissinger era un instrumento de creación de sí mismo y, por consiguiente, de progreso personal. Kissinger era diestro en ser todo para toda la gente, en particular gente de un puesto más alto: No le diré lo que soy

, dijo en su famosa entrevista con Oriana Fallaci; nunca se lo diré a nadie

. El mito en torno a él es que le disgustaba el desorden de la política de los modernos grupos de interés, que sus talentos se habrían realizado mejor si hubieran sido liberados de responsabilidad por el descuido de la democracia de masas. En realidad, sin embargo, fue sólo por la democracia de masas, con sus casi infinitas oportunidades de reinvención, que Kissinger fue capaz de escalar hacia las alturas.

Producto de la nueva meritocracia de posguerra, Kissinger aprendió con rapidez a manipular periodistas y cultivar a las élites, para las cuales se volvió indispensable, e influir en la opinión pública para ganar ventaja. En un lapso notablemente corto, y a una edad asombrosamente temprana (tenía 45 años en 1968, cuando Nixon le pidió ser su consejero de seguridad nacional), había arrebatado el aparato de seguridad nacional al establishment de los hombres del este

. No obstante, al considerar el mundo que Kissinger deja atrás, es importante enfocarnos, no en su desmesurada personalidad, sino en el desmesurado papel que desempeñó en la historia de la posguerra.

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de la guerra fría, ha habido muchas versiones del Estado de seguridad nacional. Pero un momento transformador de la evolución de ese Estado ocurrió a finales de los 60 y principios de los 70, cuando las políticas de Kissinger, en especial su guerra de cuatro años en Camboya, lanzada en secreto, precipitó su desintegración, socavando los fundamentos tradicionales –planeación elitista, consenso bipartidista y apoyo público– en los que se asentaba. Junto con Nixon, Kissinger dio la bienvenida a esta desintegración: Tenemos que quebrar la espalda de esta generación de líderes demócratas

, dijo a Nixon, cuando ambos maquinaban usar la política exterior para obtener ganancias domésticas. Nixon respondió: “Tenemos que destruir la confianza de la gente en el establishment estadunidense”. Es correcto

, contestó Kissinger.

Restauración de la presidencia imperial

Pero aun cuando la ruptura del viejo aparato de seguridad nacional avanzaba con rapidez, Kissinger ayudó a reconstruirlo en una nueva forma: restauró la presidencia imperial con base en despliegues de violencia cada vez más espectaculares, un sigilo más intenso y un uso incrementado de la guerra y el militarismo para promover la disidencia interna y la polarización con objeto de sacar provecho político. Las guerras de Estados Unidos en el sureste de Asia destruyeron la capacidad de pasar por alto las consecuencias de las acciones de Washington en el mundo. La cortina se descorría y, al parecer, en todas partes la relación de causa y efecto estaba quedando a la vista: en la información de Hersch y otros periodistas de investigación sobre los crímenes de guerra estadunidenses; en los estudios de una nueva generación que cuestionaba a los historiadores; en películas documentales como El año del cerdo, de Emile de Antonio, y Corazones y mentes, de Peter David; entre antiguos fieles apóstatas, como Daniel Ellsberg; en el disenso de intelectuales como Noam Chomsky. Peor aún, el sentido de que Estados Unidos era una fuente de muchas cosas buenas y malas en el mundo comenzó a filtrarse en la cultura popular, en novelas, películas e incluso cómics, adoptando la forma de un escepticismo y antimilitarismo generalizado.

Kissinger ayudó a que la presidencia imperial se adaptara a este nuevo cinismo. Era un maestro en promover el planteamiento de que las políticas de Estados Unidos y la violencia y desorden que existen fuera de sus fronteras no tienen ninguna relación, en especial cuando se trataba de responder de las consecuencias de sus acciones. ¿Camboya? Fue Hanoi

, escribe Kissinger, apuntando a los norvietnamitas para justificar su campaña de cuatro años de bombardeos en esa nación neutral. ¿Chile? Ese país, dice en defensa de su conjura para el golpe contra Salvador Allende, “estaba ‘desestabilizado’, no por nuestras acciones, sino por su propio presidente constitucional”. ¿Los kurdos? Una tragedia

, dice el hombre que se los puso en bandeja a Saddam Hussein, esperando que Irak se alejara de los soviéticos. ¿Timor Oriental? Creo que ya hemos escuchado suficiente sobre Timor

.

En imagen del 21 de junio de 2017, el ex secretario de Estado con la entonces canciller federal de Alemania Angela Merkel en la conferencia “70 años del Plan Marshall”, en Berlín. Foto Afp

También útil para la armadura de la presidencia imperial era lo que podemos llamar el existencialismo imperial de Kissinger, que ayudó a restaurar un mecanismo de negación, una forma de neutralizar el torrente de información que se estaba poniendo al alcance del público respecto a las acciones estadunidenses en el mundo… y los a menudo desdichados resultados de esas acciones. Reporteros y académicos podrían desenterrar hechos difíciles de contradecir que demostraban que el derrocamiento de cualquier gobierno democrático o el financiamiento de regímenes represivos generaba consecuencias negativas. Pero Kissinger nunca titubeaba en su insistencia en que el pasado no debería limitar las opciones de Estados Unidos en el futuro. Las grandes potencias, como los grandes hombres, son absolutamente libres: libres no sólo de supervisión moral, sino también de la lógica causal que podría ligar acciones pasadas a problemas presentes. Los obituarios mencionarán cómo la hostilidad de los conservadores hacia las políticas de Kissinger –détente con Rusia, apertura hacia China– ayudaron a impulsar el primer intento verdadero de Ronald Reagan por llegar a la presidencia en 1976. Y trazarán una distinción entre su marca de políticas de poder supuestamente de mano dura y el idealismo

de los neoconservadores que nos condujo a los fiascos de Afganistán e Irak.

Y es probable que pasen por alto la forma en que Kissinger sirvió no sólo para contrastar posturas políticas, sino también para habilitar a la nueva derecha. En el curso de su carrera, promovió una serie de premisas que sería adoptada y extendida por intelectuales y políticos neoconservadores: que las corazonadas, conjeturas, la voluntad y la intuición son tan importantes como los hechos y la dura inteligencia para guiar las políticas; que demasiado conocimiento puede debilitar la resolución; que la política exterior tenía que ser arrancada de las manos de expertos y burócratas y entregada a hombres de acción, y que el principio de autodefensa (definido a grandes rasgos para abarcar casi cualquier cosa) anula el ideal de soberanía. Al hacerlo, Kissinger desempeñó su parte en mantener rodando siempre hacia adelante la gran rueda del militarismo estadunidense.

Ningún ex consejero de seguridad nacional o secretario de Estado ha tenido tanta influencia después de dejar el cargo como Kissinger, y no sólo a través de su constante defensa de la guerra (incluyendo Panamá y el golfo Pérsico). Reagan lo integró a su comité presidencial sobre Centroamérica, que justificó la política de línea dura en la región; George H. W. Bush nombró a varios de sus protegidos, entre ellos Lawrence Eagleburger y Brent Scowcroft, en altos puestos de política exterior, y Bill Clinton recabó la ayuda de Kissinger para impulsar en el Congreso el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Kissinger Associates, firma privada de consultores, se benefició de los efectos secundarios de sus políticas públicas. En 1975, por ejemplo, Kissinger, como secretario de Estado, ayudó a Union Carbide a instalar su planta de productos químicos en Bhopal, India, trabajando con el gobierno indio y ayudando a conseguir un préstamo del Export-Import Bank de United States para cubrir una porción importante de la construcción de la planta. Luego, después del desastroso derrame de productos químicos de la planta, en 1984, Kissinger Associates representó a Union Carbide para negociar, en 1989, un convenio extrajudicial por 470 millones de dólares para víctimas del derrame. El monto era insignificante en relación con la escala del desastre, que causó casi 4 mil muertes inmediatas y expuso a otro medio millón de personas a gases tóxicos. En América Latina y Europa del este, Kissinger Associates ayudó a negociar lo que uno de sus empleados llamó la venta en masa

de servicios públicos e industrias, una gran barata que en muchos países fue iniciada por dictadores y regímenes militares apoyados por Kissinger.

Desde luego, él no es el único responsable de la evolución del Estado de seguridad nacional estadunidense en la máquina de movimiento perpetuo en que se ha convertido hoy día. Esa historia, que empezó con la Ley de Seguridad Nacional de 1947 y se mantuvo durante la guerra fría y la actual guerra al terror

, comprende muchos episodios diferentes y es protagonizada por muchos individuos distintos. Pero la carrera de Kissinger se extiende a través de décadas como una brillante línea roja, arrojando luz espectral sobre el camino que nos ha llevado adonde estamos ahora, desde las junglas de Vietnam y Camboya hasta las arenas del golfo Pérsico, el callejón sin salida en Ucrania y la bancarrota moral en Gaza.

Por lo menos, podemos aprender de Kissinger, quien apoyó sin reservas la primera y la segunda guerras del Golfo, y todas las guerras habidas entre ambas y después de ellas, que los dos conceptos definitorios de la política exterior de Estados Unidos –realismo e idealismo– no son valores necesariamente opuestos; más bien, se refuerzan entre sí. El idealismo nos lleva hacia el cenagal del momento; el realismo nos mantiene allí, prometiendo sacarnos, y luego el idealismo regresa renovado para justificar el realismo y superarlo en la siguiente ronda. Y así sucesivamente.

* Greg Grandin ocupa la cátedra Peter V. y C. Vann Woodward de historia en la Universidad Yale y es autor de The End of the Myth (El fin del mito), libro ganador del Premio Pulitzer 2000 por no ficción general.

Publicado originalmente en The Nation https://www.thenation.com/article/world/henry-kissinger-obituary/

Traducción: Jorge Anaya