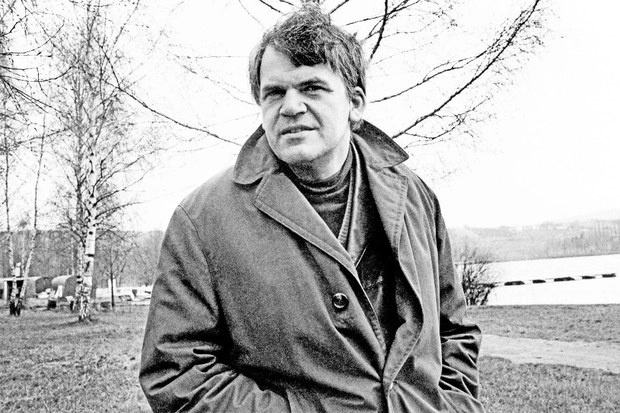

El recién fallecido narrador, poeta, dramaturgo y ensayista checo Milan Kundera (Brno, 1929-2023) fue uno de los novelistas más atendidos y leídos en el mundo hacia finales de del siglo XX, cuando, en 1985, su figura se volvió un fenómeno internacional debido al gran prestigio que obtuvo la novela La insoportable levedad del ser. Sin embargo, desde 1967, y todavía como ciudadano de la desaparecida Checoslovaquia, Kundera ya había gestado lo que para muchos representa lo mejor de su producción narrativa a través de títulos como La broma, La vida está en otra parte y La despedida. En 1968, Checoslovaquia fue ocupada por la Unión Soviética, lo que devolvió al Partido Comunista el control del Estado y dejó sin empleos a miles de ciudadanos, entre ellos, Milan Kundera, quien también padeció la prohibición de su obra por parte del nuevo régimen. Más tarde, en 1975, emigró a Francia, para después adquirir la ciudadanía de ese país.

La siguiente entrevista, hasta ahora inédita en español, ocurrió en 1985.

–Ha vivido en Francia durante más o menos diez años. ¿Se siente un emigrante, un francés, un checo o simplemente un europeo sin una nacionalidad específica?

–Cuando los intelectuales alemanes abandonaron su país para irse a Estados Unidos en la década de 1930, estaban seguros de que volverían algún día. Consideraban su estancia en el extranjero como algo transitorio. En cambio, yo no guardo ninguna esperanza de regresar. Mi decisión acerca de vivir en Francia es definitiva y, por tanto, no soy un emigrante. Ahora Francia es mi única patria. Tampoco me siento desarraigado. Durante mil años Checoslovaquia formó parte de Occidente. Hoy forma parte del Bloque del Este. Me sentiría mucho más desarraigado en Praga que en París.

–Pero, ¿sigue escribiendo en checo?

–Escribo los ensayos en francés, pero los relatos en checo, porque mis experiencias fundamentales y mi imaginación están enraizadas en Praga y en toda Bohemia.

–Mucho antes que usted, fue Milos Forman quien dio a conocer Checoslovaquia al gran público occidental con películas como ¡Al fuego,

bomberos!

–De hecho, él es la encarnación –junto a otros cineastas checos, como Ivan Passer y Jan Nemec– de lo que yo llamo el espíritu refinado de Praga. Cuando Milos vino a París, todos se sorprendieron y quedaron deslumbrados. ¿Cómo es posible que un cineasta famoso esté exento de esnobismo? En París, donde ni siquiera un empleado de las Galerías Lafayette sabe comportarse con naturalidad, la sencillez de Forman es percibida como una forma de provocación.

–¿Cómo definiría el espíritu “refinado”

de Praga?

–El castillo de Kafka y El buen soldado Švejk de Hašek son novelas repletas de este espíritu. Un extraordinario sentido de lo real. El punto de vista del hombre común. La historia examinada desde abajo. Una sencillez provocadora. Talento para lo absurdo. Humor con infinito pesimismo. Por ejemplo, alguna vez un checo solicitó un permiso para emigrar. El funcionario le preguntó: “¿Adónde quiere ir?”. “No importa”, respondió el hombre. Le dieron un globo terráqueo. “Por favor, elija”. El hombre observó el globo, lo giró lentamente y dijo: “¿No tiene otro globo?”

–Además de sus raíces praguenses, ¿qué otros amores literarios lo han marcado?

–En primer lugar, los novelistas franceses Rabelais y Diderot. Para mí, el verdadero fundador, el rey de la literatura francesa, es Rabelais. Con Jacques el Fatalista, Diderot trasladó la sensibilidad de Rabelais al siglo XVIII. No se dejen engañar por el hecho de que Diderot fuera un filósofo. Su novela no puede reducirse a ningún tipo de discurso filosófico: es un recitado de ironía, la novela más libre jamás escrita, la libertad transformada en una novela. Hace poco realicé una adaptación teatral de ella y fue puesta en escena por Susan Sontag en Cambridge, Massachusetts, como Jacques y su amo.

–¿Y sus otras raíces?

–La novela de la Europa Central de nuestro siglo. Franz Kafka, Robert Musil, Hermann Broch y Witold Gombrowicz. Estos novelistas desconfiaron maravillosamente de lo que Malraux llamó las “invenciones líricas”. Y desconfiaron de las ilusiones sobre el progreso, sobre la cursilería de la esperanza. Comparto con ellos una tristeza por el ocaso de Occidente: pero no es nostalgia sentimental sino más bien irónica. Y mi tercera raíz es la poesía checa moderna. Para mí ha sido una excelente escuela de creatividad.

–Hablando de literatura rusa, ¿le sigue interesando o los acontecimientos de 1968 hicieron que le atrajera menos?

–Me interesa bastante Tolstói. Era más moderno que Dostoievski. Tolstói fue, quizá, el primero en discernir la relevancia del componente irracional en la conducta del ser humano. La función de la estupidez, pero sobre todo la de las acciones humanas impulsadas por algo oculto, desenfrenado e incontrolable que no está explícito en la lectura final del libro. Relea los pasajes que preceden a la muerte de Ana Karénina. ¿Por qué se suicida si realmente no lo desea? ¿Cómo surge su decisión? Para captar estas motivaciones irracionales y enigmáticas, Tolstói retrata cómo fluye la conciencia de Ana. Está de pie en su carruaje: las imágenes que le llegan desde la calle se mezclan en su cabeza con sus pensamientos inconexos y fragmentados. No fue Joyce el creador del “flujo” del pensamiento sino Tolstói a través de estas pocas páginas de Ana Karénina. Esto es algo que rara vez se reconoce, porque Tolstói está mal traducido. Alguna vez leí una versión francesa de este pasaje y quedé asombrado: lo que resulta incoherente y fragmentario en el texto original se convirtió en algo congruente y racional en francés. Como si alguien reescribiera el último capítulo de Ulises y dotara al largo monólogo de Molly con una puntuación lógica y convencional. Por desgracia, nuestros traductores nos traicionan, no se atreven a traducir lo anómalo en nuestros textos, lo poco común, lo original. Temen que los críticos les acusen de traducir mal. Y, para protegerse a sí mismos, nos trivializan. ¿Tiene idea de cuánto tiempo y energía he dedicado a corregir las traducciones de mis libros?

–Usted habla con cariño de su padre en El libro de la risa y el olvido.

–Era un pianista apasionado por la música moderna, Stravinski, Bartók, Schönberg, Janáček. Luchó mucho para que Leoš Janáček fuera reconocido como un verdadero artista. Janáček fue un compositor moderno fascinante, sin paragón, imposible de clasificar. Su ópera De la casa de los muertos sobre los campos de trabajos forzados, basada en la novela de Dostoievski, es una de las grandes obras proféticas de nuestro siglo, como El proceso de Kafka o el Guernica de Picasso. Mi padre solía interpretar esta música compleja en salas de conciertos casi vacías. Y de niño odiaba al público que se negaba a escuchar a Stravinski pero después aplaudía a Tchaikovski o Mozart. Mantuve la pasión por el arte moderno; esta es mi forma de mantenerme fiel a mi padre. Pero me negué a seguir su profesión, porque a mí me gustaba la música pero no los músicos. Me generaba náuseas la idea de pasar la vida entre músicos. Cuando mi mujer y yo salimos de Checoslovaquia, sólo pudimos llevarnos unos pocos libros. Entre ellos estaba El centauro de John Updike, un libro que tocó algo profundo en mí: el amor adolorido por un padre humillado y derrotado.

–Los niños ocupan un lugar extraño en sus libros. En La insoportable levedad del ser, los niños torturan a un cuervo, y Teresa –de manera súbita– le dice a Tomás: “Te agradezco por no haber querido tener hijos.” Por otra parte, uno encuentra en sus libros una cierta ternura hacia los animales. En este último, un cerdo se convierte en un personaje simpático. ¿No es un poco kitsch esta visión de los animales?

–No lo creo. El kitsch se refiere al deseo de agradar a toda costa. Expresarse bien de los animales y percibir con escepticismo a los niños, puede ser algo que no le agrade mucho al lector. Incluso puede irritarlo ligeramente. No es que tenga algo en contra de los niños, es sólo que la cursilería infantil me fastidia. Aquí en Francia, antes de las elecciones, cada uno de los partidos políticos hicieron sus carteles, todos con el mismo eslogan acerca de un futuro mejor y siempre con imágenes de niños sonriendo, corriendo y jugando. Por desgracia, el futuro de la humanidad no es la infancia sino la edad adulta. El verdadero humanismo de una sociedad se revela en su actitud hacia la vejez. Pero la vejez –que representa el único futuro al que

se enfrentará cada uno de nosotros– nunca aparecerá en ningún cartel de propaganda política. Ni en los de la izquierda ni en los de la derecha.

–Noto que el debate entre la derecha y la izquierda no le entusiasma mucho.

–El verdadero peligro que nos amenaza son los gobernantes totalitarios. Jomeini, Mao, Stalin, ¿son de izquierda o derecha? El totalitarismo no es ni lo uno ni lo otro, dentro de él estas distinciones se diluyen. Nunca fui creyente, pero después de ver a los checos católicos perseguidos durante el terror estalinista, sentí la más profunda simpatía por ellos. Lo que nos separaba –creer o no en Dios– vino después de lo que nos unía. En Praga ahorcaron tanto a los socialistas como a los sacerdotes. De ese modo nació la fraternidad de los ahorcados. Así que la tonta batalla entre izquierda y derecha me parece obsoleta y bastante provinciana. Odio participar en política, aunque la política me fascina como espectáculo: un espectáculo trágico y mortal en el Bloque del Este, pero intelectualmente estéril y entretenido aquí en Occidente.

–En ocasiones se ha mencionado que, paradójicamente, la opresión proporciona más seriedad y vitalidad al arte y la literatura.

–¡Pero no seamos románticos! Cuando la opresión persiste, puede destruir a una cultura en todas sus áreas y niveles. La cultura requiere vida pública, libre intercambio de ideas; necesita publicaciones, exposiciones, debates y fronteras transitables. Aun así, la cultura puede sobrevivir durante un breve tiempo en circunstancias muy adversas. Después de la invasión rusa en 1968, se prohibió casi toda la literatura checa y sólo circulaba a través de manuscritos. Destruyeron la vida cultural pública. Sin embargo, la literatura checa de los años setenta fue magnífica. La prosa de Hrabal, Gruša, Škvorecký. Fue entonces, en el momento más peligroso de su existencia, cuando la literatura checa obtuvo reconocimiento internacional. Pero, ¿cuánto tiempo podrá sobrevivir en la clandestinidad? Nadie lo sabe. Europa nunca había vivido una situación semejante. Cuando se trata de la desgracia de las naciones, no debemos olvidar la dimensión temporal. En un Estado de fascistas y dictadores, todo el mundo sabe que este período de la historia terminará pronto. Todos observan hacia el final del túnel. En el Bloque del Este, en cambio, el túnel no parece tener fin, al menos no hasta ahora y desde el punto de vista de cualquier ser humano. Por eso no me gusta que la gente compare Polonia con, por ejemplo, Chile. Sí, la tortura y el sufrimiento son los mismos, pero los túneles tienen longitudes realmente distintas. Eso lo cambia todo. Y la opresión política conlleva otro peligro que –especialmente para un novelista– resulta aún peor que la censura y la policía, esto es, la moralidad. La represión produce una frontera demasiado clara entre el bien y el mal y el escritor siente la tentación de ponerse a predicar. Para la humanidad resulta atractivo, pero para la literatura es la muerte. Hermann Broch, el novelista austríaco que más me atrae, decía: “La única moral del escritor debe ser la del conocimiento. Sólo una obra literaria que revela un fragmento desconocido de la existencia humana tiene razón de ser. Escribir no significa predicar una verdad. Es descubrirla.”

–Pero, ¿no es posible que las sociedades que sufren opresión ofrezcan más oportunidades al escritor de descubrir “un fragmento desconocido de la existencia” que aquellas que mantienen una vida pacífica?

–Tal vez. Si pensamos en Europa Central, ¡qué maravilloso laboratorio de la historia! En un período de sesenta años hemos atestiguado la caída de un imperio, el renacimiento de pequeñas naciones, la democracia, el fascismo, la ocupación alemana con sus masacres, la ocupación rusa con sus deportaciones, la esperanza del socialismo, el terror estalinista, el desplazamiento... Siempre me asombró –y me sigue asombrando– ver cómo se comportaba la gente a mi alrededor ante estos acontecimientos. El hombre se tornó enigmático. Se ha erigido como una incógnita. Y de este extrañamiento surge la pasión por escribir una novela. Mi escepticismo en relación con ciertos valores casi intocables hunde sus raíces en mi experiencia en la Europa Central. Por ejemplo, se suele hablar de la juventud no como una etapa sino como un valor en sí mismo. Cuando pronuncian esta palabra, los políticos siempre tienen una sonrisa tonta en el rostro. Pero yo, cuando era joven, viví un período de terror. Y fueron los jóvenes quienes soportaron el terror, gran parte de ellos sin experiencia, inmaduros, con diferentes conceptos morales o de ningún tipo, pero con impulsos de cólera. La más escéptica de todas mis novelas es La vida está en otra parte. Su tema es la juventud y la poesía. La aventura de la poesía durante el terror estalinista. La sonrisa de la poesía. Una sonrisa de inocencia manchada de sangre. La poesía es otro de esos valores inmunes en nuestra sociedad. Me quedé estupefacto cuando, en 1950, el gran poeta comunista francés Paul Éluard aprobó públicamente el ahorcamiento de su amigo, el escritor praguense Záviš Kalandra. Cuando Brézhnev envía tanques para masacrar a los afganos, nos parece terrible, pero es algo, por así decirlo, normal, predecible. Cuando, en cambio, un gran poeta elogia una ejecución, es un golpe que destroza toda nuestra imagen del mundo.

–¿Una vida rica en experiencias convierte sus novelas en autobiográficas?

–Ningún personaje de mis novelas es un autorretrato, tampoco ninguno de ellos es la representación de una persona que conozca. No me gustan las autobiografías disfrazadas. Odio las indiscreciones de los escritores. Para mí, la indiscreción es un pecado capital. Cualquiera que revele la vida íntima de otra persona merece ser azotado. Vivimos en una época en la que se destruye la vida privada. La policía la destruye en los países comunistas, los periodistas la amenazan en los países democráticos, y poco a poco la propia gente pierde el gusto por la vida privada y el valor de la intimidad. Cuando uno no puede esconderse de los ojos de los demás, la vida se transforma en un infierno. Quienes han vivido en países totalitarios lo saben, aunque este sistema no hace sino poner en evidencia –como una lupa– las tendencias de toda sociedad moderna. La devastación de la naturaleza; la decadencia del pensamiento y del arte; la burocratización, la despersonalización; la falta de respeto frente a la vida privada. Sin intimidad, nada es posible: ni el amor, ni la amistad.