En las islas mediterráneas de Calabria y Sicilia, al sur empobrecido de Italia, a inicios de 1900 la ley tenía menos que ver con un marco jurídico y más con un balance entre el instinto territorial de los grupos criminales. Estos constituían no sólo una institución subterránea de justicia, sino la única posible. Años antes de que el cine estadunidense mitificara a la figura del capo con la sonrisa envenenada de James Cagney, en el pueblo siciliano de Corleone –“corazón de león”–, cerca de Palermo, ya enraizaban familias criminales prósperas. Algunas emigraron a otra isla en otro mundo, Manhattan. Creían en Estados Unidos; Estados Unidos hizo sus fortunas y ellos, en agradecimiento, educaron a sus hijos al estilo americano: elegancia en el vestir, discreción en el crimen. El crimen organizado, la trasnacional más lucrativa del siglo XX, había nacido; la segunda, el cinematógrafo, estaba por seguirle la pista.

No es casualidad que, en los dos géneros fundacionales del cine estadunidense, el western y los gánsteres –con El gran asalto al tren (1903) como génesis de ambos–, la tensión narrativa brote del conflicto entre dos imperios: el de la ley y el del delito. Durante los años treinta, marcados por

la prohibición alcohólica y la depresión financiera, el primer esplendor del cine criminal constituyó el único saldo positivo del infame Código Hays. Si incluso en los westerns más ambiguos la balanza termina por inclinarse del lado del sheriff, quien se impone ante los atacantes indígenas o los forajidos crueles, el cine negro de preguerra echó mano de ciertos artilugios demagógicos para dejarle claro al público en dónde debían situarse sus simpatías. Por supuesto, había un riesgo perenne: que el criminal resultara el personaje más atractivo. Como ha afirmado Robert J. Thomson, si el crimen sustituyó al oeste en la épica del cine estadunidense fue porque jugó una carta inesperada: situarse al otro lado de la ley y ganar desde ahí la partida sin ser castigado por ello.

En apariencia, clásicos como Ángeles con caras sucias (Curtiz, 1938), Alma negra (Walsh, 1946), Hampa dorada (Le Roy, 1932) o Los violentos años veinte (Walsh, 1939) procuran presentar al crimen como un submundo indeseable, pero entre bambalinas se cuela su verdadera vigencia y la razón de que hayan sobrevivido a su código censor o a la hipocresía pública en tiempos de Hoover y Roosevelt: el jefe criminal, ese ogro filantrópico que mata sin culpa para perpetuar tradiciones o restablecer el honor de su clan, exuda hasta hoy una fascinación perpetua.

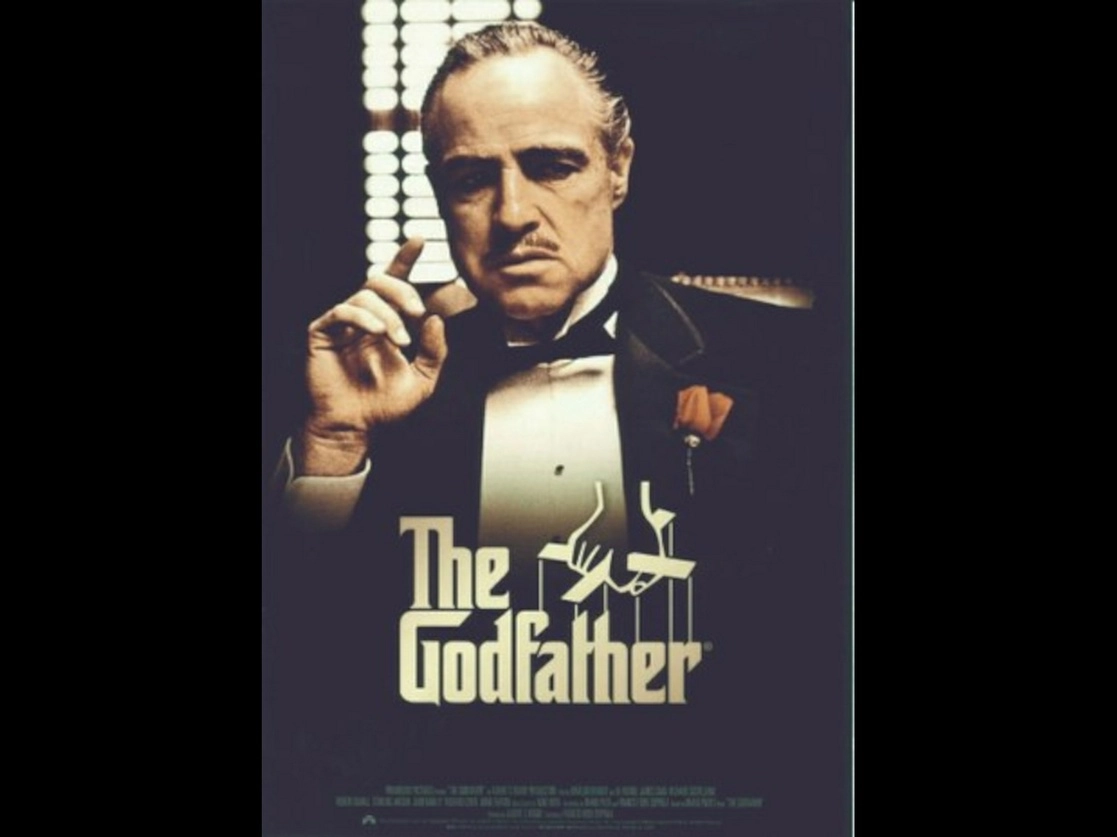

Quizá sea tiempo de admitir que la vigencia de los relatos criminales no está en el supuesto instinto que recomienda condenarlos, sino en otro más profundo y silencioso que es la empatía. Cualquier espectador de El padrino (Coppola, 1972) lo sabe: exhala aliviado cuando el corrupto policía McCluskey, tenedor en mano, se atraganta con su propia sangre antes de desplomarse muerto, pero suspira entristecido cuando el Don se desploma sin vida, jugando con su nieto en su pequeño huerto de jitomates.

Entre las varias provocaciones que los cineastas del Nuevo Hollywood convirtieron en ganancias millonarias, El padrino encarna una de las más interesantes: reivindicar al jefe criminal, retratado antes como un paria amoral, punible y perseguido –condición asociada a una identidad de migrante mal asimilado–, para insertarlo en la cima de un mundo de tradiciones honorables, nostalgia por la tierra y códigos de conducta que no sólo podemos habitar sino admirar como espejismo de una cultura en extinción que añoramos sin remordimiento. Encarna, como ha señalado Fernanda Solórzano en Misterios de la sala oscura (2017), una suerte de purificación del mal.

Quizá una irrupción como ésa era inevitable y uno de los méritos de la película sea haber llegado a tiempo: en la resaca de dos fenómenos como Bonnie y Clyde (1966) y Contacto en Francia (1972) protagonizadas, respectivamente, por una pareja homicida sexualmente irresistible y por un policía de narcóticos brutal, solitario y feo. Ese era el nuevo star system de Hollywood en los setenta, uno en donde los motociclistas psicotrópicos de Easy Rider (1969) o los sociópatas justicieros de Taxi Driver (1976) o Serpico (1973) eran por primera vez los héroes de la película y no los vagos recriminados por sus padres, los baby boomers.

Para la audiencia más inocente de Estados Unidos anterior a la segunda guerra, Corea, Vietnam, etcétera, era inevitable ser seducida por el magnetismo viperino de Cagney, Edward G. Robinson o Paul Muni mientras sus infamias recibieran castigos ejemplares antes de los créditos. Las tremebundas muertes de Cagney al final de El enemigo público (1931) o de Muni en Caracortada (1932) devuelven al público, de golpe, al espectro iluminado de la justicia policíaca. Pero tanto la película de Coppola como la novela germinal de Puzo –examinada con alta agudeza por Álvaro Rojas en el ensayo vecino– emergen de una sociedad que ya ha atravesado al menos tres guerras, perdido una de ellas y ha sido sacudida sin descanso por la contracultura, por Woodstock, por James Dean, por la imagen televisada de un presidente asesinado, por Dylan, Elvis, Warhol, Malcolm X, los Panteras Negras y que, además, se encontraba a las puertas de Watergate y la renuncia de Nixon.

Una paradoja fascinante

Si El padrino, como se cuenta, fue un estreno capaz de reunir filas de tres cuadras en torno a las salas y por unos meses publicitarse como la película más exitosa del siglo –hasta el estreno de El exorcista (1973) en la navidad del año siguiente, eso puede leerse como un síntoma social más profundo que los números de taquilla. Para una sociedad desestabilizada, desmoralizada y traicionada por casi todas sus instituciones, desde la CIA hasta el presidente y el ejército, la idea de un poder alterno y estable, que resguardara los valores de preguerra, la libre empresa y los códigos de honor de la manera en que lo hacen los Corleone, era a la vez bálsamo y catarsis. Cuando Bonasera afirma “Creo en América” entre penumbras, con firmeza y contrición solemne, aquello no era un mero diálogo o el inicio de un panfleto, sino el Te Deum de una liturgia para velar el cuerpo de aquel país de los cuarenta que quizá nunca existió, pero que el cine resucitaba como un paraíso robado.

Ese proceso está encarnado inmejorablemente en Michael Corleone (Al Pacino), un condecorado veterano de guerra, veinteañero, graduado universitario y novio ejemplar de una american girl de porcelana (Diane Keaton) que marca una distancia prudente con su clan. Como una versión dantesca del Rey Lear en donde Cordelia se subleva, destruye a sus hermanas para revelarse como parricida y heredera, el camino simultáneo de Michael hacia el trono y hacia el infierno funciona como una denuncia amarga de las promesas vendidas por Truman y Eisenhower y traicionadas tres veces: por el cadáver de Kennedy, la derrota en Vietnam y la renuncia de Nixon. Esa cadena de quiebres sociales coincide con la publicación de la novela de Puzo, la producción de la primera película y su efervescente respuesta pública, cuyos 86 millones de ganancia inicial hablan no tanto de dólares sino del ansia social por refugiarse en nuevos modelos de heroísmo y justicia, no necesariamente legal.

Es difícil afirmar si esta subversión latía o no en el proyecto planeado por Paramount al adquirir los derechos del bestseller de Puzo o si fue una visión expansiva de Coppola conforme se filmaba, entre marzo y septiembre de 1971. Sabemos, eso sí, que ejecutivos del estudio como Robert Evans, Charles Bludhorn y Stanley Jaffe sentían una desconfianza profunda hacia cada decisión creativa tomada por Coppola –quien, con tres fracasos de taquilla a cuestas, se había entrenado en las filas de serie B de Roger Corman– y por el fotógrafo Gordon Willis.

Los dramáticos devaneos de su producción, las peleas por su presupuesto, el rechazo de los productores hacia Brando, si Johnny Fontane es una forma de decir Frank Sinatra, si la cabeza de caballo es real –lo es– o las tensas discusiones entre cineasta y fotógrafo, han sido narrados una y otra vez en libros como Moteros tranquilos, toros salvajes (Peter Biskind, Anagrama), Leave the gun, take the canoli (Mark Seal), o en la reciente serie de ficción The Offer (2022); por respeto a la brevedad, baste con afirmar que El padrino constituye, en la historia del arte, una de las escasas batallas entre artistas, mecenas y mercado en donde todas las partes obtienen los beneficios buscados.

Mientras el ojo regulador y punitivo del Código Hays –cuya derogación en 1967 fue uno de los detonantes del Nuevo Hollywood– exigía que los criminales en pantalla recibieran un castigo proporcional a su sex appeal, en el cine criminal inaugurado por Bonnie y Clyde (1967) y elevado al Olimpo por Coppola y Puzo, la mafia constituye una alternativa al Estado de bienestar que los gobiernos de postguerra no habían consolidado. Otorga justicia expedita (piénsese en la primera secuencia, con Bonasera pidiendo justicia para los violadores de su hija) y, de alguna forma, sostiene un sistema de valores en donde la maldad se balancea contra una antigua noción de los negocios familiares prósperos como pilares de la pax americana.

Como intuyó de inmediato Pauline Kael en su reseña inicial para The New Yorker, al sentirse el espectador bien recibido en el hogar de los Corleone, con sus tonos ámbar de madera fina y colores pastel durante la boda de la única hija, el crimen deja de percibirse como oposición a los valores estadunidenses para ser una extensión natural de los mismos. Ahí se revela una de las paradojas más fascinantes y vigentes de El padrino. Aunque se trate de una película que dialoga directamente con su época, con una mirada feroz sobre los sistemas de justicia tradicional, el desmoronamiento de las instituciones y la ambigüedad de la legalidad, es al mismo tiempo una visión conservadora de la familia patriarcal tradicional como último reducto de la estabilidad masculina. Quizá esa sea la estrategia más hábil de Coppola vista con cinco décadas de distancia: El padrino puede ser disfrutada lo mismo por el rebelde en busca de críticas sistémicas bien fundadas, pero también por el nostálgico de derechas que busca proyectarse en un mundo de estabilidad basada en el respeto a las tradiciones, a la figura paterna y en donde el fin justifica los medios para alcanzar la bonanza económica. Ese es, después de todo, el huevo de la serpiente de la abundancia estadunidense, y para tirios y para troyanos se trata de una oferta que, cincuenta años después, es imposible rechazar.