En términos estrictamente musicales, el trabajo de Charlie Watts en la retaguardia del grupo era la vanguardia, siempre. Era él y nadie más quien daba las órdenes, el hacedor del pulso, el capitán de la fila de remos, el pirata cuyo ojo sin parche avizoraba el horizonte.

La batería de Charlie Watts equivale a la sección de violonchelos y contrabajos de la Filarmónica de Berlín, a la sección áurea de los frescos de Sandro Botticelli, a la flamita que hizo con pan de oro Fra Angélico sobre las cabezas de sus ángeles al óleo. La batería de Charlie Watts fue la razón de ser de los Rolling Stones.

Como en la vida secreta de las abejas, en especial las abejas obreras, Charlie Watts mantuvo una vida paralela: hizo carrera a lo grande como músico de jazz, donde cumplió los anhelos inconseguibles en un grupo de rock: seguir los modelos musicales, los prodigios técnicos, los giros, embrujos, alambiques y alquimias que dictaron los inventores de la modernidad, dos de ellos en especial, a quien consideró siempre como sus maestros: Miles Davis y John Coltrane.

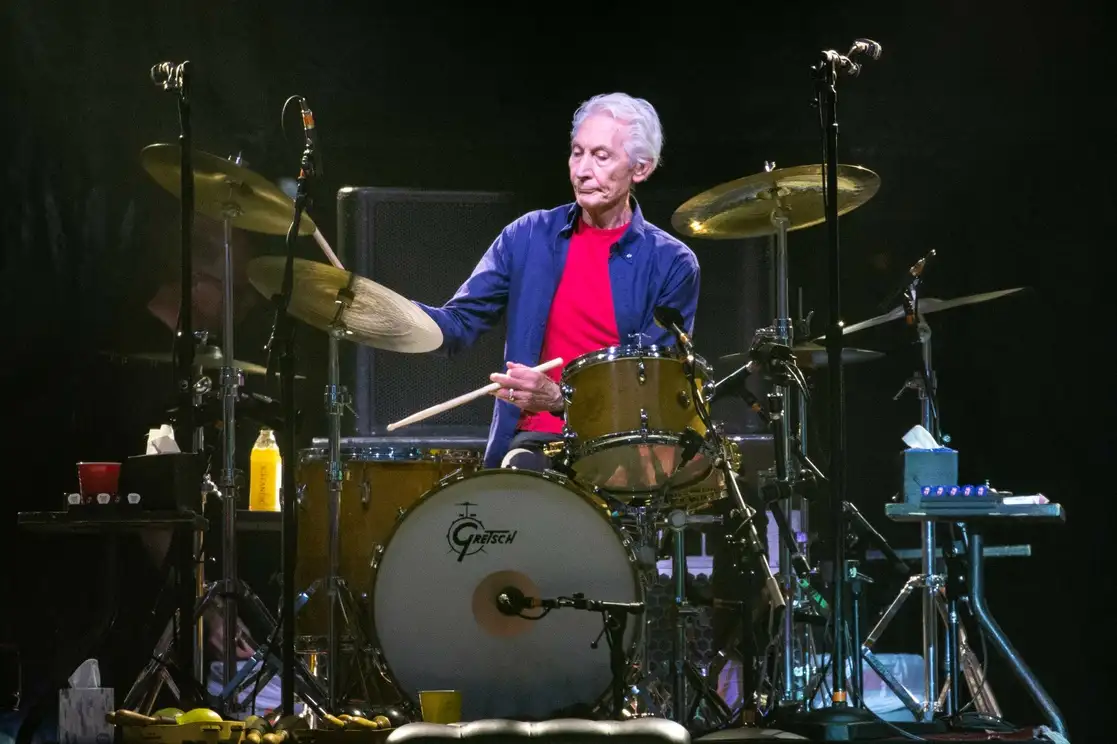

Hierático, Charlie Watts es un ícono en todo el sentido del término. Es referente, imagen sagrada, modelo, arquetipo. Ensimismado, uno podía asomarse a su interior cuando se quedaba quieto unos segundos. Fue en uno de esos instantes sagrados cuando captó su alma en blanco y negro un gran maestro de la fotografía: Fernando Aceves, autor del retrato que acompaña a este texto.

Cada vez que vino a México, donde el público que asiste a los conciertos sabe de música y bien, el recibimiento era para Charlie Watts el humilde, el discreto, a quien casi le daba pena que nos deshiciéramos las manos aplaudiendo su callada presencia.

En Argentina hay público aún más conocedor. Son conmovedoras las escenas de minutos interminables de recibimiento, reconocimiento, clamor ante el maestro de maestros.

Porque un toque de baquetas de Charlie Watts sobre los tambores equivale a un cuadro de Mondrian, un soneto de Shakespeare, una flor apenas en botón.

Y esos detalles sólo eran advertidos por oídos aguzados, finos, mientras el borlote se adueña de los trotes saltimbanquis del simpático Jagger corriendo cien metros planos sin dejar de cantar, mientras el brujo Richards se retuerce en riffs de antología y Ronnie Wood hace muecas que parecen de dolor pero son de puritito placer.

Queda claro que el constructor de los andamios, el que sembró los cimientos, el que hizo el colado de cemento para construir uno a uno los pisos del edificio, el que hizo que los Rolling Stones se convirtieran en una impronta, tiene nombre y apellido: Charlie Watts.

Su herramienta, la batería, es una quimera. Representa a cabalidad la aporía de Aquiles y la tortuga. Aquiles: John Bonham o Keith Moon, atacan a hachazos sus instrumentos, mientras la tortuga: Charlie Watts, la acaricia.

Charlie Watts, soberano de la elegancia, emperador del pulso vital de la banda que invirtió 50 años para lograr su anhelo: tocar blues como los negros en el Delta del Misisippi, patriarcas fundadores, entona ahora el réquiem por un referente de la cultura de Occidente: The Rolling Stones. Hoy, con su muerte, se ha desvanecido la columna vertebral de aquel coloso. Ya no habrá más Rolling Stones, aunque intenten remiendos.

Porque al líder Mick Jagger le fue muy fácil sustituir, el cadáver aún caliente, a Brian Jones; a la salida incómoda de Bill Wyman, puso en las sombras a un bajista que hoy en día sigue anónimo. Es verdad a ciegas que Charlie Watts es el insustituible.

Había una vez una banda que cambió la faz del orbe.

Hoy comienza el pretérito.