Cuando suena su música vemos besos, tantos y tan intensos que de pronto no sabemos si estamos llorando de emoción debido a las imágenes de Cinema Paradiso o si es la marejada melódica la que nos mece.

Su capacidad de emocionar es tan poderosa como la de Beethoven. Su inventiva como melodista es una de ésas que suceden pocas veces en la historia. El anterior gigante en lograrlo fue también italiano: Giuseppe Verdi.

Es devastadora la sencillez de sus estructuras armónicas. Es el amo de lo simple, lo sencillo, lo inmediato.

Ah, la elegancia; de diseñador italiano la elegancia de sus hechuras sonoras, de una finura de portento.

Por esas y muchas otras razones que desgranaremos a continuación, cuando escribió: “Io, Ennio Morricone sono morto, C´e solo una ragione che mi spinge a salutare tutti cosi e ad avere un funerale in forma privata, non voglio disturbare”, sabía que cuando nos fuera transmitida esa carta, todos veríamos besos porque de inmediato pondríamos a sonar su música. Y así fue. Y así será.

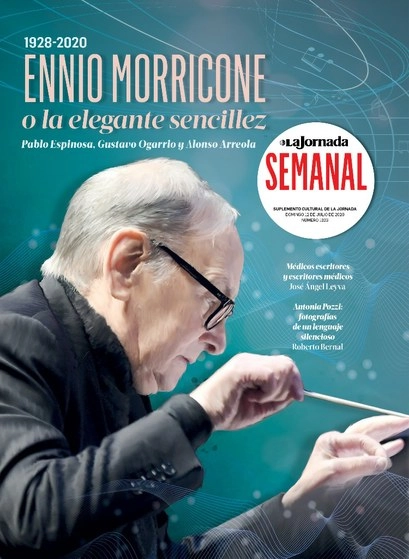

El Maestro, así llamado en su entorno, se sabía incluido en el libro de la historia. Pidió privacidad en la hora definitiva porque no quería molestarnos. Su sentido del humor, su timidez y su humildad lo pintan alto, esbelto, batuta en mano, lentes de armazón enormes, recibiendo ovaciones de pie en tumultos.

¿Por qué la música de Ennio Morricone tiene tanto arraigo entre la gente de cualquier lugar?

No es pegajosa, no es melindrosa, no es un taladro. Por lo contrario, es un saludo, una caravana, una invitación.

Hay un aire de familia en su música, una sensación de viejos conocidos, de una relación de toda la vida, un elevado sentido de lo común, lo cotidiano, lo doméstico. Escuchar su música es estar en casa, en la cocina.

Hizo de las cosas comunes comuna, de lo común, comunitario.

No hay retórica en sus largas disquisiciones, tampoco almíbar. Su manera de evocar las emociones tiene la contundencia de un beso.

Su poder como compositor no tiene límites. Tomemos ejemplos prácticos: el tema central del filme de 1966, La Battaglia di Algeri, es prácticamente un poema sinfónico. Nos recuerda de inmediato a la Sinfonía Leningrado, de Dmitri Shostakovich, pasajes de La Noche de los Mayas, de Silvestre Revueltas, y guiños a Nino Rota.

Nino Rota, el amigo mágico, el maestro de las galopa, esa danza inspirada en el paso veloz del gato, es el hermano gemelo de Ennio Morricone sin guardar parecidos de espejo. Simplemente se espejean, se lanzan murmullos. La naturaleza íntima de ambos es su capacidad innata de sembrar encanto.

El lugar de Ennio Morricone en la historia de la música está junto a Verdi y Shostakovich. Que se conformen los demás con silbar “El bueno, el malo y el feo”, porque el oficio del Maestro consiste en algo grande, muy grande, monumental.

Quizá la obra maestra de Ennio Morricone es la partitura que escribió en 1968 para su compañero de banca Sergio Leone: C´era una volta il West. (Érase una vez en el oeste). Es una obra mayor. Es una música de gran belleza. Acapara géneros musicales, variaciones orquestales, climas y

clímax.

Por ejemplo, el pasaje titulado L´orchestraccia es un jolgorio de saloon, un espejito brillante frente a Nino Rota, un bailecito, un chispazo, una gran alegría, frente a la profundidad del lago encantado que pinta en el pasaje cuyo título adelanta el confort: “In una stanza con poca luce”.

La voz soprano del gran finale, la explosión de la sección de cuerdas entera, el tañido de campanas, las notas sostenidas, alargadas, sin final, pintan de cuerpo entero al gran compositor Ennio Morricone, capaz de conmovernos hasta el límite, de sostener el clímax eternidades.

Pantalla y partitura

Desde que Victor Herbert puso en papel pautado lo que sonó en el filme de 1916 de Thomas f. Dixon, The Birth of a Nation (El nacimiento de una nación), la música para cine se convirtió en una de las bellas artes.

Pocos sobrevivieron al éxito, muchos fueron devorados por la fama del filme en cuestión y sus temas musicales pasaron a formar parte de las amenidades.

Cuatro años después del éxito de The Birth of a Nation, la práctica de escribir música “clásica” para filmes ya era costumbre consolidada.

En Alemania, con los trabajos de Wolfgang Zeller y Herbert Windt, en Francia con celebridades del mundo de la música de concierto, y en Hollywood con el éxito de grandes compositores que huyeron de la persecución de Hitler, entre cuyas figuras principales destacaron el compositor de óperas austríaco Erich Korngold y el autor Max Streiner, quienes, con la pléyade de migrantes distinguidos, establecieron las bases de la gran cultura sinfónica en la filmografía hollywoodense subsiguiente.

Otro migrante distinguido: el maestro Franz Waxman, autor de la música de Der blaue Engel (El ángel azul), estelarizada por Marlene Dietrich y luego, ya trasterrado en Estados Unidos, de Rebecca, de Alfred Hitchcock, en 1940 y después de otro hito: Sunset Boulevard, dirigida por Willy Bilder. A esa generación se unieron el trasterrado húngaro Miklós Rózsa y el ruso Dimitri Tiomkin.

Un ejemplo estupendo del puente que tendió esa generación de compositores de música de concierto y al mismo tiempo autores de bandas sonoras de filmes sonados es el maestro Leonard Rosenman, autor de la música de Al este del paraíso, de Elia Kazan a partir de la novela de John Steinbeck, con James Dean.

Rosenman fue alumno de Arnold Schoenberg (otro trasterrado), Roger Sessions y Luigi Dallapicola, compositores fundamentales de la gran revolución de la música de concierto del siglo xx.

Al mismo tiempo, Rosenman se convirtió en un referente prestigiante en el cine de gran taquilla, ubicado como consumo pero dotado de calidad extrema: no solamente es el autor de la música para el episodio cuatro de la excelente serie Star Trek, sino también de la versión fílmica de 1978 de El señor de los anillos y, sobre todo, ganador de un Premio Oscar por mejor música adaptada para el filme Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, a partir de la conmovedora sarabanda de la Suite Once para clavecín de Haendel.

Stanley Kubrick es, en mi modesta opinión, el más grande director de cine y quien comprendió a la perfección la naturaleza de la música que suena en un filme. Dio a conocer al mundo autores que de otra manera no hubieran sido entendidos a cabalidad, como es el caso del húngaro Gyorgy Ligeti, presente en 2001 A Space Odissey y en Eyes Wide Shut. Siguió el sendero creado en los años veinte del siglo xx por Erik Satie con el filme dadá Entre’acte, así como George Auric colaboró con Jean Cocteau y René Clair y el húngaro Joseph Kosma lo hizo con Jean Renoir y Marcel Carné.

Como parte de la línea de la historia de la música para cine, Ennio Morricone creó su propio universo, cultivó su propia identidad y estableció un nuevo orden: para comenzar, retiró la retórica, esa plaga que inunda montones de filmes y los vuelve pegajosos, chiclosos, infumables.

La elegancia de Ennio Morricone flota siempre con brillo propio. Un autor es un clásico cuando cualquier persona reconoce su nombre al sencillo sonar de alguna de sus obras así, desprevenidamente.

Un ejemplo cabal es la combinación de música sinfónico-coral con la tradición guaraní establecida en la película de 1986 La Misión, de Roland Jaffé. El pulso rítmico que atraviesa la partitura anima tapices idílicos, episodios épicos, momentos folclóricos, hasta llegar al centro de la obra musical, como en una sinfonía: el uso primordial del oboe, ese instrumento tan lleno de magia y de fragancia.

Hay partituras de Ennio Morricone que se emparientan con los momentos más intensos de las sinfonías de Gustav Mahler y otros referentes asombrosos. Su cultura musical tan exquisita, empero, está al servicio de lo simple, lo sencillo, lo del día a día.

Por eso tiene una personalidad tan definida. ¿Cómo puede ser una música tan, pero tan italiana? Entre otras virtudes, por su elegancia, su exaltación anímica, su vocación de piel y entraña.

El uso sabio de células motívicas, la creación meticulosa de temas melódicos, un complejo trabajo de orquestación, siempre en equilibrio entre alientos, maderas y cuerdas. Ah, y un toque magistral: polvo de oro, como en los cuadros de Fra Angelico, los de Giotto y los de Gustav Klimt.

El pan de oro en la música de Ennio Morricone es la elegancia, la sencillez, la opulencia escueta, válgase la aporía. La contundencia del beso.

Por eso El Maestro no quiere causar molestias. Si ya se murió, según nos informa, queda su parte inmortal.

Por eso el mundo comienza cuando dos escuchan Morricone. Entonces se besan.

Y uno observa, bañado en lágrimas de emoción, desde el fondo de la butaca y dice entre sollozos y sonrisas de agradecimiento: Addio, Maestro.