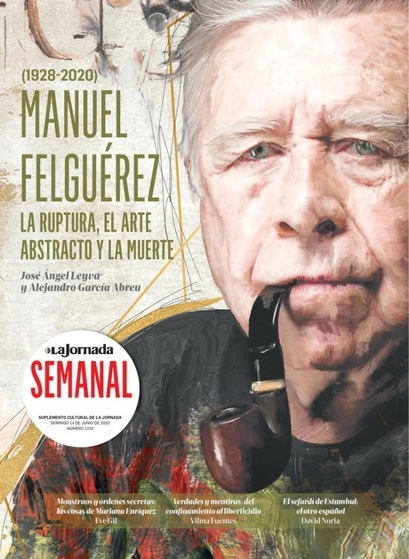

Los grandes artistas, los grandes escritores, los grandes intelectuales suelen ser referencias de identidad regional. Nacen, pero no se hacen en los lugares donde vivieron sus ancestros. No obstante, son motivo de orgullo y pertenencia. Se descubren o se paren a sí mismos en cualquier lugar del mundo. Manuel Felguérez, quien vivió para atestiguar y padecer la primera pandemia del siglo xxi, vio la luz en Valparaíso, Zacatecas, en 1928 y, tras la muerte temprana de su padre, abandonó con la familia la hacienda paterna para trasladarse al entonces Distrito Federal. Sus abuelos maternos eran dueños del Teatro Ideal. A finales de 1998 regresaría como hijo pródigo para fundar un museo que el gobierno de Zacatecas había hecho a “su gusto”. La iniciativa no nacía de la nada: diez años antes, Felguérez había sido reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes. A pesar de que Zacatecas era, como dijera el poeta y gran promotor cultural Víctor Sandoval, la bella oculta o la bella desconocida, allí, donde dicen que dijo Vasconcelos, terminaba la cultura y comenzaba la carne asada, existía ya una pequeña red de museos de primer orden: el Francisco Goitia (1978), El Pedro Coronel (1983), el Rafael Coronel (1990) y el Museo de arte Virreinal de Guadalupe (años sesenta), que se encuentra en el Municipio de Guadalupe, a unos siete kilómetros de la capital. Pero todos respondían a un cierto carácter tradicional o convencional del arte y de la museografía. Felguérez representaba justamente lo contrario, la Ruptura, con una visión local: cosmopolita, abstracto, experimental y desafiante.

Un año después de la inauguración de su museo, en 1999, tuve la oportunidad de hacerle una entrevista para La Jornada; antes había tenido la ocasión de charlar con él a propósito de sus investigaciones estéticas con el uso de computadoras. Con el núcleo directivo de la revista Alforja fuimos en su búsqueda para solicitarle que apadrinara nuestra publicación de poesía. Gilberto Aceves Navarro había sugerido que, para financiar la edición, la revista fuera acompañada con el grabado de un artista plástico reconocido, con las mismas dimensiones de Alforja, en tamaño medio oficio. Fue él quien inició la colección. Felguérez, sin preámbulos, donó la placa de metal con su grabado.

Las dos o tres veces que lo entrevisté no tuve la sensación de guiarnos por un interrogatorio, sino por una charla honda y a la vez aérea que iba desde sus orígenes a sus viajes, de su amistad con Jorge Ibargüengoitia y sus aventuras con los Boy Scouts, y luego, ya jóvenes soñadores, en una Europa que restañaba las heridas de la guerra. Era un México efervescente, o mejor dicho una Ciudad de México en ebullición cultural que recibía lo mejor de los exilios por motivos de conciencia. Alguna vez pensó en estudiar medicina, pero contaba que en el río Támesis había descubierto su verdadera vocación al dibujar en un cuaderno los puentes londinenses. Ibargüengoitia se jactaba de haber sido testigo del nacimiento del artista.

Todavía en 1999 temía que el Museo Felguérez pudiera sostenerse. “Es muy fácil abrir museos, pero lo difícil fuera de la capital del país no es que evolucionen, sino que al menos permanezcan”, decía con preocupación. Pero más le inquietaba que el museo se convirtiera en un enemigo de su trabajo. Pero entonces, yo insistía, ¿cuál había sido el interés de hacer un museo con su nombre?

“Fue Zacatecas la que me buscó para hacer un museo. No poseía una colección de arte como los Coronel, ni tenía deseos de invertir mis energías en organizar algo semejante. Pero un día me llamó el gobernador en turno, Arturo Romo, y me dijo: ‘Queremos hacer un museo con tu nombre.’ Anunció el proyecto en un informe y pasaron dos años sin que insistiera en el tema. Se vino entonces el fin del sexenio. Les urgía dejar inaugurado el museo. Acto seguido, me invitaron a recorrer casas y, obviamente, me gustaron muchas. Un día me propusieron el edificio que años antes ocupara el Centro de Readaptación Social y me encantó por sus posibilidades museográficas y para actividades culturales. Los espacios que ocupaban las crujías y el resto de la construcción eran muy sugerentes para las artes plásticas. Iniciaron la demolición y la reconstrucción, pero a Juan Carlos Lozano, autor del anteproyecto, lo retiraron. No obstante, Obras Públicas continuó sin arquitecto al frente. Seguramente por dicha circunstancia me consultaron cada paso de la obra y trataron de darme gusto en todo. Sobre el proyecto base realizamos diversas variaciones que yo consideré adecuadas para los objetivos del inmueble. Teníamos dos fuerzas en contra: el tiempo y un presupuesto limitado.”

El museo solía estar cerrado por falta de obra nueva, pero contenía sobre todo la colección cedida en comodato por el artista. Un día, viniendo de Durango hacia Ciudad de México, con mi esposa y una pareja de amigos, artistas plásticos, pasamos por Zacatecas y sin dudarlo nos dirigimos al Museo Felguérez. Estaba cerrado, pero había una muestra de esculturas en un patio exterior. En eso se asomó una persona que se identificó como el vigilante. Nos informó que sólo estaba la obra del maestro. Podía darnos paso si aceptábamos que él nos acompañara en el recorrido. El personaje era locuaz y decidió asumir el papel de guía por el edificio que había nacido como seminario y terminó siendo cárcel antes de convertirse en un centro cultural. La historia del inmueble la conocía más o menos bien. El problema comenzó cuando insistió en darnos sus versiones en tono magistral sobre la obra pictórica. “La obra del maestro Felguérez surge de sus primeras motivaciones profesionales, quería estudiar medicina, y aquí, en su pintura, hallamos la abstracción de la creación humana. Sus formas son sueños de un creador que siente el nacimiento y el dolor de un órgano, de un aparato o de un sistema biológico. En donde uno ve un riñón hay en realidad un cosmos. Es la abstracción de la vida en su diálogo con la muerte.” Las explicaciones no pedidas hicieron huir a mis amigos y a mi esposa, pero yo me mantuve interesado en la versión rocambolesca del vigilante. Se lo conté a Felguérez. Al principio sonrió, pero de inmediato cambió el gesto. No le hacía gracia la osadía del vigilante.

El abstracto en la ciudad colonial

“Fue un proceso difícil. ¿Un museo de qué? –reflexionaba Felguérez–. Llegué a la conclusión de que debía responder a lo que yo hago, arte abstracto. Me daba miedo el planteamiento, sobre todo tratándose de una ciudad cuyo valor reside justamente en su arte colonial. La gente podía replicar y rechazar la idea por considerarla incompatible con su patrimonio arquitectónico. Pero en ello justamente hallo su originalidad y su atractivo. Hoy puedes ver que no estaba errado y que incluso la sala dedicada a los pintores zacatecanos más destacados contiene obra abstracta de mucha calidad, incluso de los artistas que no son en esencia abstractos, como es el caso de Rafael y de Pedro Coronel, pero que en alguna etapa hicieron pintura abstracta. El arte abstracto nace con este siglo, es la gran corriente estética que busca más pureza y pretende recuperar lo evidente. Mucha gente se va con la finta al ver una bonita figura, un hermoso paisaje, un apetitoso desnudo. El espectador se deja llevar por el icono, por lo atractivo del tema, de la idea, de la imagen, y no por la forma en como está pintado el cuadro. Al quitar todo eso, el arte abstracto se queda únicamente con la pintura, con la forma. No hay cosa peor ni más obvia que una mala pintura abstracta. Esta corriente estética busca, además de la pureza en la factura, la originalidad. Cada artista debe ser diferente, debe encontrar su propio mundo, su lenguaje personal. En ese sentido, si alguien se parece a otro lo único que encontrará es la inexistencia. Se trata, pues, de la estética de la originalidad, de la creatividad por excelencia. Así, cualquier persona que guste y sepa un poco de pintura detectará con mayor facilidad la buena o mala calidad en los dominios del arte abstracto.”

Felguérez había estudiado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Academia de San Carlos, de la unam, y en La Esmeralda, y había ido a buscar, en 1949, a Ossip Zadkine, el gran escultor ruso radicado en París, para recibir su magisterio. Allí conoció a la artista mexicana Lilia Carrillo, quien sería su primera esposa en 1960. Durante su estancia en la capital francesa, entre 1954 y 1959, estudió en las Academias de la Grande Chaumier y en la Colarossi, gracias a una beca del gobierno francés, obtenida por una recomendación de Mathias Goeritz, con quien trabajaría años después como profesor de Escultura en la Carrera de Artes Plásticas, en la Universidad Iberoamericana.

Felguérez rupturista

“Soy parte de una ruptura, de las muchas que se han dado en México y en el mundo –respondía Felguérez ante la pregunta de si se identificaba con ese movimiento–. Siempre se habla de la Generación de la Ruptura para referirse a los pintores; sin embargo, fue toda una generación de artistas e intelectuales mexicanos que rompieron con la tradición y con el nacionalismo en los años cincuenta. Me tocó nacer y crecer en los momentos en que México experimentaba una fuerte transformación. No obstante, nos apartamos de la idea de que no hay más ruta que la nuestra, para buscar cada uno la suya. La individualidad ligada a la universalidad.”

Felguérez asimiló en su oficio la academia y la investigación, fue investigador huésped de la Universidad de Harvard, en el Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis y Carpenter Center for the Visual Arts. Intriga de manera particular esa etapa del artista. Su teoría del espacio múltiple, basada en una amplia gama de soluciones formales derivada del comportamiento geométrico-matemático, de un conjunto de diseños, elegidos para el caso, lo condujo a la utilización de la computadora para intentar sensibilizar a la máquina y descubrir, con gran asombro y frustración, que el arte no puede ser exclusivamente una combinación calculada de formas, sino el encuentro con la sorpresa del accidente y del placer de esa amalgama de lo imprevisto y lo esperado. El testimonio y las reflexiones de esa curiosidad, que la tecnología convierte en tedio calculador, están contenidos en La máquina estética. Pero sus afanes matemáticos están consignados en la afirmación que hiciera Fernando Gamboa: “A Manuel Felguérez se le puede considerar como uno de los artistas más complejos y completos de México. Tanto pintor como escultor, posee una personalidad creativa de muchas facetas e inquietudes, nunca se satisface con lo ya logrado, se enfrenta una y otra vez a nuevos problemas con el afán de saber de un científico y con la hipersensibilidad del artista.”

*José Ángel Leyva. Escritor, jefe de Publicaciones de la UACM