Seis meses después terminaría el milenio. Era una mañana tranquila en los últimos días de mayo de 1999. El crucero que une a la calle de Atlixco con el eje Juan Escutia, en la colonia Condesa del entonces Distrito Federal, amanecía con fiebre alta. Técnicos atentos hablando por radios, miradas cruzadas. Nervios agudos, densos como niebla de pueblo, duros como colmillo de perro.

Nueve cámaras de 35 milímetros emplazadas alrededor: en una azotea, a pie de calle, escondidas detrás de un letrero o al interior de un restaurante. Todas apuntando hacia el asfalto, jugando el ajedrez imposible de que ninguna se meta en el cuadro de alguna de las otras ocho. De repente, el silencio; en seguida, el grito. Acción. El motor que acelera. El aullido del freno. El estruendo.

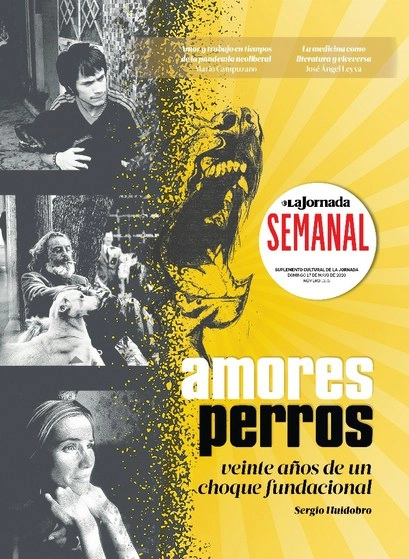

Metal rasgando metal, fierro torcido al instante, cristales volando en astillas. Técnicos listos para correr a maquillar con sangre falsa. Un Sentra dorado y un Grand Marquis negro, uno a control remoto, el otro conducido a 80 km/h por el doble de acción Gerardo Moreno. A unos pasos, en la piel de un ropavejero paria y taciturno, Emilio Echevarría controlaba el sudor de las manos mientras atendía a un séquito de perros maquillados como lumpen, igual que él. Una de las cámaras estaría encuadrándolo de frente, pero él sabía que el choque sería a pocos metros de su espalda, y que un cálculo errado en la dirección del impacto sería un desastre. Al mismo tiempo, la intuición le decía que se jugaba el papel de su vida, un desafío emanado del método para el cual se había dejado cabello, barba y uñas de manos y pies sin cortar durante seis meses. Hacia media tarde, después de dos intentos de choque, las cámaras cargaban el embrión de la que sería la secuencia más citada en el cine hispano de los años siguientes.

En aquel 1999, una industria flaca y seca como la mexicana producía sólo 19 películas, estrenando apenas 14. Sólo una lograría remontar bien la taquilla: Sexo, pudor y lágrimas (20th Century Fox), que con 5.3 millones de espectadores, parecía un tótem solitario en medio de una industria asfixiada por la competencia de Hollywood. Si en 1980 el porcentaje de cintas mexicanas estrenadas era de casi el cincuenta por ciento respecto al total de títulos exhibidos, para 1999, año del rodaje, la proporción rozaba el cinco por ciento.

Nada parecía augurar que un drama urbano sobre un accidente vial y un puñado de perros, que además era la violenta ópera prima de un publicista y productor musical, tuviera un destino diferente.

En más de una ocasión, la producción estuvo a punto de ser engullida por la ciudad y sus abismos. Durante la primera de las diez semanas de rodaje, una banda había asaltado a la producción con pistolas, encañonando a Brigitte Broch y Rodrigo Prieto, directores respectivos de arte y fotografía. En el ímpetu que sólo se tiene en las primeras veces, Iñárritu y los productores llegaron a un acuerdo con los asaltantes para que les dieran protección durante el resto de la filmación, dejándolos participar como extras. En la película se les puede ver como asistentes a las peleas de perros.

Unas semanas después, en la mañana del 7 de junio, filmaban en el restaurante Mikado de Paseo de la Reforma la secuencia en la que el Chivo (Echevarría) dispara contra un ejecutivo mientras éste come. En una coincidencia macabra, al mismo tiempo el showman Paco Stanley había sido baleado en circunstancias similares. Fue un rodaje largo, de mayo a julio, sucedido por ocho extenuantes meses de postproducción. La meta, tener

el corte final viajando al sur de Francia en las primeras semanas de 2000, a fin de ser incluida en alguna sección del primer Festival de Cannes del siglo XXI.

Lucha de gigantes

Fue un rodaje en el que todas y todos perdieron alguna forma de inocencia. Alejandro González Iñárritu, de treinta y seis años, había pasado temporadas de juventud en Europa y el norte de África antes de involucrarse con éxito en la producción musical y la publicidad. Había crecido en la Narvarte y, durante tres de esos años, Guillermo Arriaga, oriundo de la Unidad Modelo de Iztapalapa, había escrito un tratamiento tras otro de un guión cuyo primer modelo había sido El ruido y la furia, la novela de Faulkner en donde tiempos simultáneos y voces polifónicas se aglutinan y enciman para contar fragmentos de los mismos hechos.

El guión de Arriaga describe tres variantes del abandono masculino, a través de un tríptico de personajes en diferentes momentos vitales: Octavio , Daniel (Álvaro Guerrero) y el Chivo son seres en la adolescencia, madurez y senectud que rompen o reconstruyen sus vínculos de sangre después de ejercer alguna forma de traición. A diferencia de los canes, modelos de lealtad y compañía, los hombres de Amores perros muerden cualquier mano que les brinde consuelo. Todos buscan alguna forma de redención. Al final, sólo el Chivo la encuentra: perdonado a la distancia por su hija, es el único de los tres que entiende a tiempo que de la humillación sólo se sale caminando.

Humberto Busto (Jorge) comenzaba a estudiar en el cut cuando estalló la huelga universitaria de 1999. Egresado de una escuela privada y criado también en la Narvarte, hizo su primer casting de cine para esa ópera prima de la que sabía poco y para un personaje que le era ajeno y desafiante: un vato de barrio en patineta, conectado con el circuito clandestino de peleas de perros en el oriente bravo de la capital. Para no llegar a la audición con molestias por una infección ocular, saliendo del Metro compró unos lentes de pasta que se convirtieron en su fetiche para entrar en personaje. Su voz agrietada por la angustia –“¿Qué hiciste güey? ¿Nada, cómo nada pendejo?”– es la primera que escuchamos sobre un fondo negro. Un recuerdo grabado con fuego en la memoria del cine hispano.

Como los lentes de Busto, Amores perros se construyó sobre carencias milagrosas. No hay en pantalla nociones tradicionales de utilería o sets construidos para la ficción: las casas de paredes húmedad, tiliches y trebejos, autos oxidados, muebles ajados y espejos opacados por la mugre tienen olor y textura porque son objetos auténticos que cargan memorias invisibles, y que el oficio extraordinario de Brigitte Broch transformó en espacios que transpiran el dolor o el deseo de los personajes que los habitan. No había dinero para redecorar cuartos vacíos ni para darse el lujo de comprar el mueble exacto. Todas las televisiones muestran comerciales dirigidos por el propio Iñárritu, por el reducido presupuesto para comprar derechos. Para la banda sonora, el cineasta y Lynn Fachstein renunciaron a utopías imposibles como comprar canciones de Creedence Clearwater Revival o The Rolling Stones; en lugar de eso, el Iñárritu productor echó mano de viejas amistades musicales, como Control Machete, Café Tacvba y Nacho Vega de Nacha Pop, quien permitió el uso de “Lucha de gigantes” en una secuencia imposible de olvidar.

Ron, agua y leche: la búsqueda del equilibrio

Iñárritu y Rodrigo Prieto habían coincidido en el libro fotográfico de la neoyorquina Nan Goldin, I´ll Be Your Mirror (1995) como una referencia para retratar los ambientes, colores y texturas. La historia del segundo acto, filmada al interior del edificio Basurto en la Condesa, es un contrapunto limpio, de espacios abiertos y paredes blancas que divide las tragedias del primer y tercer tiempo, manchadas de hollín, saliva y muros agrietados. Quizá sin quererlo, las imágenes de Amores perros son el último mural fílmico de una ciudad que estaba mutando en algo más, en un monstruo bipolar que ya mostraba los síntomas de sus dos cánceres actuales: gentrificación y violencia.

Como todo triángulo, Amores perros debe su fuerza al balance de fuerzas y tensiones en sus tres polos. Escrita y ejecutada como un tríptico de melodramas familiares, está equilibrada por la intuición de González Iñárritu para distribuir el peso entre sus tercios. Siendo debutante en el cine, el Negro supo acompañarse de talentos veteranos como Prieto o Vanessa Bauche y debutantes como Busto, Gael García Bernal, quien regresaba de estudiar en Londres, o Arriaga, novelista cuya experiencia como escritor fílmico se limitaba a su Un dulce olor a muerte, rodada un año antes por Gabriel Retes.

Cobijada por asesores dispares como Eliseo Alberto, Carlos Bolado en el montaje o Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro como hermanos mayores, Amores perros tuvo, valga la ironía, pocos accidentes. Su factura meticulosa y largo proceso de postproducción resultó en una campaña de lanzamiento poco frecuente para el cine mexicano que la precedía. Una inteligente campaña de impresos, portadas de revistas como Cinemanía, Cine Premiere, una cobertura detallada en Televisa y Televisa Radio, así como una banda sonora ensamblada como una rockola insólita que conciliaba a “La vida es un carnaval” de Celia Cruz con “Long Cool Woman In A Black Dress” de The Hollies.

Estrenada en junio de 2000, un mes después de su triunfo en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes y dos semanas antes de la primera derrota presidencial del pri, Amores perros se mantuvo en cartelera por más de seis meses, después de los cuales regresó a varias salas a propósito de su nominación al Globo de Oro y al Oscar hollywoodense. Aunque vencida en ambos casos, ambas nominaciones funcionaron como una green card de la industria anglosajona para que el Negro Iñárritu iniciara una carrera meteórica.

Con casi tres millones y medio de espectadores en salas, Amores perros inició la demorada

reconciliación del público mexicano con su cine, una cifra que fue escalada en apenas dos años por Y tu mamá también (2001; 3.5 millones de espectadores) y El crimen del padre Amaro (2002; con una marca histórica de 5.2 millones). Ninguna de las tres bastó para construir una industria estable ni para balancear la voracidad del sistema de exhibición, pero aquella explosión abrió grietas suficientes para que, en 2018, el cine nacional produjera 186 largometrajes, la cifra más alta de su historia. Bien pudo ser una película más, arrumbada en la etiqueta de World cinema en el fin de milenio, pero se convirtió en una válvula de escape para el cine hispanoamericano. Hay accidentes como ése, en los que algo termina y algo más nace con el estruendo de un choque brutal, con los colmillos de un perro encabronado.