17 de marzo de 2018 Número 126 Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Suplemento Informativo de La Jornada |

![]()

¿Clientes acarreados

o ciudadanos electores?

Entre el corporativismo autoritario, el clientelismo competitivo y el voto autónomo

Willibald Sonnleitner Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México

Los conflictos postelectorales que se disputaron en México desde 2006 han minado la confianza ciudadana en las elecciones, afectando la percepción de la calidad misma del sufragio –cuya libertad y “autenticidad” se violaría mediante prácticas diversas de manipulación y coacción, durante el ejercicio del voto–. Al respecto, viene a la mente el conocido clivaje entre el voto urbano y rural: en el 2000, Vicente Fox (PAN-PVEM) ganó las presidenciales con una ventaja de 14.1 puntos porcentuales en las secciones urbanas, pero obtuvo 27.8 puntos menos que Francisco Labastida (PRI) en las rurales; a su vez, Enrique Peña Nieto (PRI) ganó con un margen de 21.3 puntos porcentuales en el campo y apenas obtuvo una ventaja de 3.2 puntos en las secciones urbanas en 2012.

Esta diferenciación trae a colación un conjunto de ideas fuertemente arraigadas en los imaginarios colectivos y en la cultura política mexicana. En contraste con las preferencias racionales que motivarían el sufragio autónomo de los ciudadanos ilustrados en las urbes más prósperas del país, la movilización electoral de los pobres que viven en el campo estaría determinada por prácticas autoritarias, corporativas y clientelares, de compra-venta e inducción del voto. ¿Cuán acertadas resultan estas nociones en la actualidad, y qué consecuencias tienen para la autenticidad y la legitimidad del voto?

La (des-)composición urbano/rural del comportamiento electoral

Analicemos el voto urbano y rural entre 1991 y 2015. Las tendencias confirman la permanencia de diferencias significativas entre las votaciones en las ciudades y en el campo, pero obligan a rechazar algunas prenociones y a matizar las interpretaciones maniqueas sobre el sufragio de los mexicanos. Lejos de reflejar una oposición dicotómica, el clivaje urbano-rural oculta una amplia variedad de votos, con contenidos diversos y significados desiguales.

Recordemos algunos datos importantes. Legalmente, el sufragio se extendió en México a partir de las luchas por la Independencia. Pero se tuvo que esperar la Revolución y la Constitución de 1917, así como las reformas de 1957 (inclusión de las mujeres) y 1969 (reducción de la edad de votar de 21 a 18 años), para que éste fuese cada vez más universal. No obstante, durante el régimen posrevolucionario el voto se emitió generalmente de una manera constreñida. Solo con la apertura democrática de los noventa se transitó, paulatinamente, de un uso corporativo y autoritario hacia un ejercicio más libre y plural del sufragio.

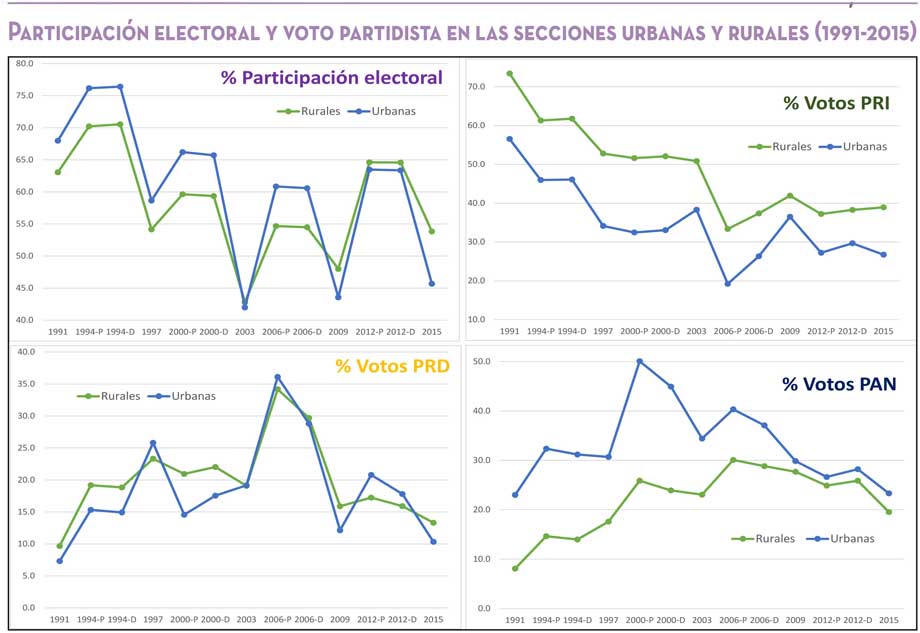

En cuanto a los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, su número pasó de 36.3 a 80.3 millones entre 1991 y 2015 pero su distribución prácticamente no varió, al residir 60.0% (en 1991) y 60.1% (en 2015) de ellos en secciones urbanas. Como lo ilustran las gráficas 1-4, existe una clara diferenciación entre los comportamientos rurales y urbanos. Hasta 2006 la participación electoral fue sensiblemente más elevada en las secciones urbanas, aunque esta diferencia se invirtió en 2009. Y las diferencias son contundentes para los votos priista y panista. Pese a un declive sostenido, el PRI ha resistido mejor en el campo donde registra, en promedio, 14 puntos porcentuales más que en las ciudades. Lo inverso sucede con el PAN, cuyo candidato presidencial en el 2000 dobló su porcentaje promedio de votos en las secciones urbanas. En cuanto al PRD, la heterogeneidad y volatilidad de sus electorados no permiten establecer diferencias significativas claras.

No obstante, conviene matizar este primer análisis. Mientras que entre 1991 y 2000, el Revolucionario Institucional captaba entre 15.2 y hasta 18.5 puntos porcentuales más en las secciones rurales, su desempeño en 2012 reflejó un debilitamiento de su posición hegemónica en el campo: de un promedio de 73.8% en 1991 éste se redujo a 37.6% en 2012, conociendo un declive equivalente en las secciones urbanas (donde pasó de 58.2% a 28% en el mismo período). A su vez, la diferenciación del voto panista se ha venido atenuando con la expansión del blanquiazul en el campo y con su desgaste en las ciudades, hasta desaparecer prácticamente en 2012. Se observa así una disminución progresiva de la brecha urbano-rural que caracterizó el voto hasta 2006, y una convergencia estructural que resulta del debilitamiento y de la fragmentación de los partidos gobernantes.

Sin embargo, esto no permite concluir que el comportamiento rural es idéntico al voto urbano. Además de las diferencias cuantitativas sigue habiendo diferencias cualitativas entre ambos. El clivaje urbano-rural oculta relaciones más complejas. El perfil socio-territorial de la participación electoral en México es heterogéneo y contra-intuitivo. Mientras que en las democracias consolidadas sus niveles se asocian fuerte y positivamente con los niveles de desarrollo humano, en algunas regiones mexicanas son las comunidades más pobres y marginadas las que se movilizan más, en contraste con muchas ciudades abstencionistas. Esta relación paradójica no es homogénea ni estable, porque resulta de la agregación de electorados cambiantes con perfiles socio-demográficos diferenciados.

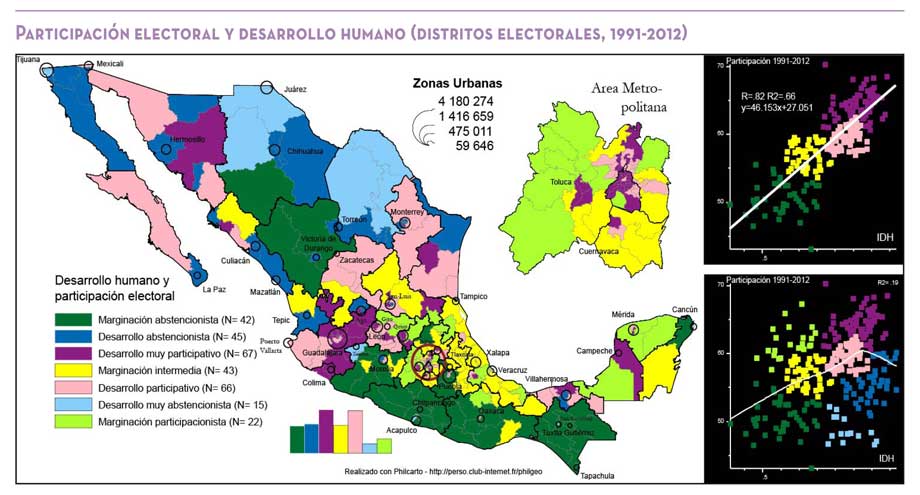

La heterogeneidad de dichos perfiles se sintetiza en el mapa 1, mediante siete configuraciones territoriales de los promedios distritales de la participación y del desarrollo entre 1991 y 2012. Los 300 distritos se agrupan con un análisis de clasificación jerárquica, para maximizar las diferencias entre los grupos y minimizar la varianza interna de cada categoría. Ello permite contrastar los 42 distritos más pobres y abstencionistas (en verde oscuro) con los 67 distritos más prósperos y participativos (en violeta oscuro). Otros 109 distritos se sitúan en situaciones intermedias (en color rosa y amarillo).

Pero, sobre todo, se distinguen tres categorías con configuraciones atípicas: quince distritos (color celeste) y 45 distritos (color azul) cuentan con índices altos/muy altos de desarrollo, pero con tasas moderadas/muy bajas de participación electoral, mientras que 22 distritos pobres tienen promedios de participación muy elevados (en color verde). Estos grupos no solo son coherentes desde un punto de vista estadístico; también tienen una distribución espacial específica que remite a dos dinámicas de movilización electoral con perfiles y características contrapuestas. Los distritos atípicos se ubican en la franja norteña de maquilas y en algunas urbes abstencionistas con elevadas tasas de migración (Tijuana, El Paso, Cancún); así como en las zonas marginadas del Valle de Toluca, Yucatán, Campeche, Veracruz e Hidalgo, con niveles excepcionales de movilización electoral. Cuando estos 82 distritos se extraen de la muestra, la correlación entre ambas variables se vuelve fuertemente positiva (+0.82).

Cuando se analizan las bases socio-territoriales de los electorados priistas y panistas mediante modelos multivariables de regresión, son los niveles de educación, de acceso a servicios de salud y a otros bienes materiales, los que captan la parte decisiva de la varianza, por encima del clivaje urbano-rural. En un lenguaje más simple: son las secciones electorales con mayores recursos y niveles de educación las que se caracterizan por una mayor presencia del blanquiazul y por una menor presencia del tricolor, independientemente de su carácter rural o urbano. Este tipo de movilización electoral fue particularmente marcada en los noventa y su magnitud fue suficiente para desplazar al PRI de la Presidencia. Sin embargo, desde 2003 la participación ha disminuido nuevamente en los territorios más prósperos del país, por lo que su perfil sociodemográfico se ha vuelto más heterogéneo y fragmentado, confiriéndole un peso creciente al voto de las zonas rurales y marginadas.

En resumidas cuentas, el voto urbano/rural se caracteriza por una diferenciación cambiante de la participación y por una creciente fragmentación de su composición partidista. Esta última resulta del debilitamiento del PRI y de la expansión del PAN en el campo, así como de la “urbanización” del voto perredista en 1997, 2006 y 2012. El voto tricolor sigue teniendo un perfil rural, pero dicha diferenciación se ha diluido en los electorados panistas y perredistas. Por ende, se observa una convergencia creciente entre casillas urbanas y rurales, que rompe con los clivajes tradicionales del pasado.

Un enfoque plural y multidimensional del sufragio particular

La fragmentación, la heterogeneidad y la volatilidad de los comportamientos electorales recientes rebasan el clivaje rural-urbano e invitan a reflexionar sobre los significados cambiantes del sufragio. Como lo hemos mostrado en varias investigaciones (Sonnleitner, 2017), existen distintos tipos de votos en México, con contenidos contrastados que pueden remitir a lógicas de identidad (el voto comunitario, pero también los votos motivados por fuertes lealtades y afinidades partidistas), de intercambio (el voto clientelar, corporativo y faccional, pero también otros tipos de votos estratégicos basados en mecanismos menos verticales y asimétricos de reciprocidad) y/o de convicción (el voto retrospectivo y prospectivo del elector racional, que actúa conforme a cálculos individuales e intereses personales).

Por ello, un debate riguroso requiere de una reflexión informada sobre la heterogeneidad y sobre las transformaciones del voto o, para ser más precisos, sobre las distintas variedades del sufragio. Ello invita a replantear la cuestión crucial de la calidad del voto. El principio de igualdad implica conferirle un peso idéntico a cada sufragio. Pero, ¿son equiparables todos los votos? ¿En qué reside su “autenticidad” y su legitimidad?

En México el voto libre aún es una práctica reciente, que todavía es el objeto de una socialización plural y desigual. Junto con el tipo ideal del “elector racional” que ejerce un sufragio de opinión individual, crítico e informado, coexisten identidades afectivas más estables de tipo comunitario, lealtades corporativas hacia grupos poderosos de intermediarios y vínculos de simpatía/aversión partidista –que alimentan movilizaciones colectivas, comportamientos faccionales, relaciones clientelares o transacciones puntuales, y se traducen en votos de pertenencia, lealtad o intercambio–.

Las votaciones formales que se celebran así, hasta la fecha, en muchas comunidades rurales o peri-urbanas –mestizas e indígenas– tras un intenso proceso de cabildeo, negociación y movilización, muy poco tienen que ver con los cálculos personales que motivan el sufragio individualizado, diferenciado y “útil” de otros votantes, o la anulación cívica de protesta de algunos electores chilangos, tapatíos, regiomontanos, coletos o hidrocálidos. En situaciones en las que algunas facciones locales gozan de gran autonomía, las identificaciones “partidistas” no corresponden necesariamente a las afinidades ideológicas que se expresan en el Congreso de la Unión. Por ello, hay que subrayar el carácter segmentado de la oferta política y la organización precaria de los partidos mexicanos, que distan mucho de corresponder a los tipos ideales de la ciencia política.

En cuanto a la autenticidad del sufragio, cabe subrayar que éste no constituye una práctica lo suficientemente unificada e integrada como para obedecer a un modelo único de legitimidad político-electoral, particularmente en un contexto de transición desde un régimen autoritario, pero socialmente incluyente, hacia un juego político competitivo pero cada vez más desordenado y excluyente. El voto de intercambio no tiene que ser clientelar sino que puede propiciar, también, la rendición de cuentas, cuando los ciudadanos le exigen políticas públicas eficientes a sus gobernantes. El voto de identidad tampoco es corporativo por necesidad, ya que los ciudadanos pueden desarrollar vínculos afectivos de lealtad con representantes responsables a los que se les exigen cuentas. En cuanto al voto racional, su autonomía tampoco está siempre exenta de cinismo y oportunismo individual, por lo que la democracia requiere de ciudadanos igualmente comprometidos con proyectos de carácter colectivo y de alcance general.

Lejos de ser una categoría abstracta y utópica que se encarna furtivamente en una jornada electoral, la ciudadanía democrática se construye en la vida cotidiana, a partir de la suma de un sinnúmero de acciones colectivas e individuales, mediante la mezcla de dispositivos diversos de participación e inclusión, movilización y representación, contestación y legitimación política, a través del ejercicio heterogéneo, desigual y cambiante, de un sufragio inevitablemente particular.

| opiniones, comentarios y dudas a [email protected] |