|

Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 23 de octubre de 2011 Num: 868 |

|

Bazar de asombros Bitácora bifronte Alejandra (fragmento) Leonora, indómita yegua La ciencia física en los Panamericanos México: violencia e identidad En la gran ruta Columnas: |

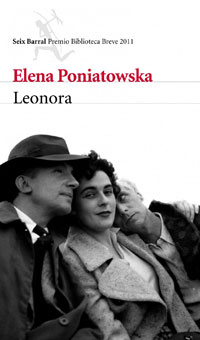

Leonora, Adrián Curiel Rivera Leonora, de Elena Poniatowska, se ha hecho recientemente acreedora al Premio Biblioteca Breve 2011. Este dato, por sí solo, reviste especial importancia pues se trata de un reconocimiento que ha marcado el curso de la narrativa escrita en español -y de su recepción- desde los años sesenta del siglo pasado. En 1962, la editorial Seix Barral, símbolo de la disidencia intelectual antifranquista, a la sazón presidida por ese extraordinario hombre de letras que fuera Carlos Barral, decidió otorgar el Premio Biblioteca Breve a un joven peruano de apenas veintiséis años. Con La ciudad y los perros, que se publicaría al año siguiente, Mario Vargas Llosa propició el primer momento de lo que más tarde se conocería como el boom latinoamericano, abriendo brecha para que la obra de muchos escritores de América Latina se difundiera de forma masiva y se tradujera a varios idiomas. En 1967 el colombiano Gabriel García Márquez publica Cien años de soledad y el guatemalteco Miguel Ángel Asturias obtiene el Premio Nobel de Literatura, acontecimientos literarios que de alguna manera estuvieron ligados al entorno de esa casa editora catalana (baste recordar que el manuscrito de la celebérrima obra de García Márquez fue rechazado por Seix Barral). La primera etapa de Biblioteca Breve comenzó en 1958 y concluyó en 1972. La segunda, por esos curiosos vaivenes del mundo editorial, tras veintisiete años de interrupción, se inauguró en 1999 gracias a la iniciativa de Planeta, el acérrimo antagonista -ideológico y estético- de Carlos Barral en tiempos de Franco. Hasta la fecha, a lo largo de sus veintiséis convocatorias, sólo cuatro mexicanos han sido distinguidos con tan prestigioso galardón: Vicente Leñero en 1963, por Los albañiles; Carlos Fuentes por Cambio de piel en 1967 (aunque por problemas de censura, la novela no apareció en España sino en México bajo el sello de Joaquín Mortiz). Jorge Volpi, el premiado pionero de la segunda etapa en 1999, por En busca de Klingsor. Y finalmente, este año, Elena Poniatowska. Por esos caprichos del azar objetivo revelado por los surrealistas que Leonora retrata tan brillantemente, me tocó desempeñar un papel de testigo privilegiado cuando Volpi resultó vencedor en aquel certamen. Desde el piso que alquilaba en Salamanca, me llamó por teléfono al cuchitril con hongos donde yo pervivía en Madrid. “Seix Barral va a publicar mi novela”, dijo. Lo felicité calurosamente. La vida le sonreía, ¿qué más podía pedir? ¿Eso no era todo? “Y además se va a llevar el Seix Barral.” Todavía lo acompañé, junto con otros amigos, a la ceremonia de premiación en Sitges. Ahí presenciamos cómo, al terminar su discurso, un apretado cerco de fogonazos, cámaras y reporteros lo abducían a un Olimpo de fama desconocido para el resto de nosotros. Hoy, doce años después, me congratula tener la oportunidad de hablar del más flamante Premio Biblioteca Breve mexicano.

Sería ocioso de mi parte insistir en los méritos de sobra probados de Elena Poniatowska o detallar su impresionante palmarés (que incluye el Alfaguara 2001 y el Rómulo Gallegos 2007). Tampoco constituye una tarea sencilla detenerse en la sinopsis argumental de una novela que admite diversos y enriquecedores planos de interpretación, sobre la que ya se ha escrito y se seguirá escribiendo con generosidad. Si nos atenemos a la crónica mínima de los hechos y decisiones que conformaron la existencia de esa extraordinaria artista que fue Leonora Carrington, ante nosotros aparecerá una niña con una imaginación desbordante que lo mismo conversa con su caballito de juguete Tártaro o se transforma en una amazona montada sobre una potranca real, que se traslada casi literalmente a otros mundos gracias a los cuentos de la abuela y encuentra duendes irlandeses en los recovecos de la aristocrática casa donde una nana y una institutriz se empeñan en vano en contener la rebeldía innata de la pequeña Leonora. Más tarde, de adolescente, la veremos hacer rabiar a su padre Harold, pues ella prefiere leer a Aldous Huxley que introducirse, como corresponde a su cuna, en la corte del rey Jorge v y agenciarse un marido del palacio de Buckingham. Leonora después se enamorará con todas sus fuerzas del arte pictórico, la escultura y del surrealista Max Ernst, cuyo credo -la virtud es la ejecución de acciones placenteras, el vicio es no ejecutarlas- ambos siguen hasta las últimas consecuencias en la idílica campiña francesa. Pero la segunda guerra mundial irrumpe en el panorama europeo y los separa con violencia al ser internado Max en un campo de concentración. A raíz de esta experiencia, Leonora “enloquece” y en España es confinada en un manicomio donde la someten a brutales tratamientos con cardiazol. Fruto de esa experiencia que la sume en un estado de postración inhumana, como el Ave Fénix Leonora resucita con una sensibilidad a flor de piel que la impulsará a crear sus obras más maduras. En Nueva York se codea con la variopinta bohemia internacional de artistas, tránsfugas y anarquistas que viven bajo el mecenazgo de Peggy Guggenheim. Se casa con Renato Leduc, se muda con él al México postrevolucionario de los años cuarenta y se inicia en los difíciles arcanos de entender lo que es este país, impagables pasajes que Elena Poniatowska adereza con todo tipo de sabrosas anécdotas y que hicieron que me identificara con las contrariedades que yo he venido encarando al empeñarme en comprender (sin éxito) qué cosa es Yucatán. En tierras aztecas se consagra a la creación bajo los auspicios de otro mecenas, Edward James, y entabla una perdurable amistad con Remedios Varo. Leonora, ya madre de dos hijos, divorciada y emparejada de nuevo con el fotógrafo húngaro Chiki Weisz, vive la traumática represión estudiantil del ’68, sobrevive al terremoto de ’85 e incluso a una impertinente jovencita darketa que la atormenta con sus hostigantes muestras de admiración al final de la novela. Y entretanto, en el transcurso de 508 páginas que discurren con fluidez gracias al eficaz manejo de los cambios de plano y a la habilidad relatora con que se construye el andamiaje de los diálogos, Leonora pinta y escribe. Y, sobre todo, se cuestiona infatigablemente sobre la finalidad misma de pintar y escribir.

La anterior síntesis acaso sirva de invitación, para aquellos lectores que aún no lo han hecho, a acercarse a esta lograda novela. Elena Poniatowska, sin embargo, y esto hay que ponerlo de relieve, trasciende el mero registro biográfico descriptivo de las andanzas de Leonora Carrington. Con el agudo ojo novelístico que la caracteriza, la autora ha sabido escoger y captar la esencia de un mundo que a todos nos toca de alguna manera. El del movimiento surrealista que abrió vetas insospechadas para relacionarnos con eso que llamamos realidad. El del siglo XX, con sus nefandas guerras, que evidenció los dilemas y contradicciones de una civilización que aún no se aviene a negociar con esquemas alternos. El del México heredero de los caudillos, tan bárbaro entonces como ahora. Grandes temas que, en lazo indisoluble con la trayectoria y los avatares de la mujer y artista Carrington, revelan otros aspectos fundamentales de la vida individual y colectiva: las relaciones complejas entre arte y sociedad, la posición del creador inconformista en una cárcel institucionalizada de convenciones (sólo hay que recordar al subversivo y ya entrado en años Max Ernst en amoríos adúlteros con la jovencita Leonora, temblando de miedo ante las furibundas persecuciones de la esposa engañada); la paradoja, en fin, que aqueja a aquellos privilegiados con el don del genio artístico, pues la desbocada energía que los lleva a abrir puertas donde nadie más las ve, da rienda suelta a sus demonios más íntimos, a la permanente tentación del cataclismo autodestructivo.

Y, otro gran acierto: el personaje mismo de Leonora que consigue Elena. Una voz humana, diáfana, entrañable, por completo verosímil, que a cada párrafo encarna esa promesa de libertad entre los hombres, la ilusión impostergable de despojarnos de las cadenas con que nos aherrojan la adultez y nuestras servidumbres mentales. Obsesionada por la belleza de los equinos, esa indómita yegua bípeda, Leonora Carrington se levanta siempre del piso, por más revolcada y malherida que se encuentre. Y nos contagia el deseo -como le ocurría a ella- de salir a galope a la calle y gritar “caballo, caballo, caballo”. Algún crítico ha afirmado que Elena Poniatowska optó por un género híbrido, la biografía novelada, para dar cuerpo a su texto. Alguien más ha sostenido que en éste se funden el ejercicio periodístico y la literatura. A mi juicio, estas apreciaciones son inexactas. Leonora reivindica y apuesta por una concepción clásica, en el mejor sentido, de la novela. Aquella que demanda un exhaustivo trabajo de documentación pero que, gracias a la solvencia con que está narrada, logra el sortilegio de hacer invisibles las fuentes y materializar un universo verbal autónomo. Dicho de otro modo: Leonora no es una mera reflexión intelectual sobre Leonora. Gracias al ensalmo de la literatura, es la propia Leonora en la totalidad parcial de sus múltiples, posibles aristas. |