|

19 de febrero de 2011 Número 41 Directora General: CARMEN LIRA SAADE |

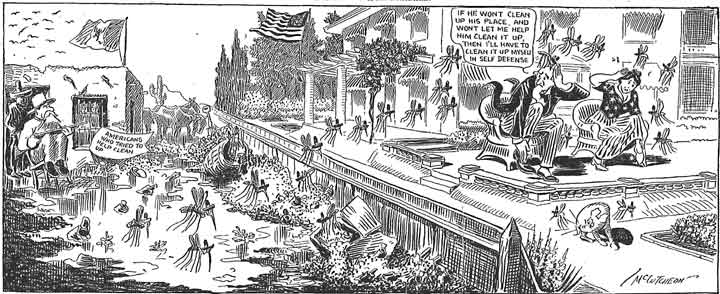

John T. McCutcheon, “Nuestro vecino del sur”, Chicago Tribune, 28 de junio de 1916

De fronteras y caricaturas

Juan Manuel Aurrecoechea

Las ideas que inspiran estas caricaturas –realizadas por dibujantes estadounidenses durante la Revolución mexicana– se remontan a los orígenes mismos de México y de Estados Unidos; están en la génesis de las imágenes fronterizas que separan –y paradójicamente unen– lo mexicano y lo estadounidense.

La definición de las identidades nacionales se ha construido en ambos lados de la frontera, pero la importancia económica, política y cultural de las ideas estadounidenses sobre lo mexicano resulta proporcional al poder de los vecinos del norte. Los mexicanos tenemos que admitir que en la historia de nuestra relación ha sido más importante lo que piensan los gringos sobre nosotros que lo que nosotros pensamos sobre ellos. Y esto se explica porque desde el porfiriato vivimos la hegemonía de lo que el historiador chicano Gilbert G. González –a quien debo muchas de las ideas que inspiran este texto– ha denominado cultura imperial, misma que se define en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, cuando el capital acumulado durante la industrialización norteamericana encuentra campo fértil al sur del Río Bravo: en los ferrocarriles, la minería, el petróleo, las plantaciones trópicales y todo tipo de negocios agrícolas, industriales y comerciales. En esta perspectiva, México es imaginado como una colonia del vecino del norte, como el patio trasero que dibujan las caricaturas de Darling, Berryman y McCutcheon. Y la idea la comparten los estadounidenses y las élites mexicanas.

Cliff ord K. Berryman, “Ya he tenido sufi ciente contigo”, Washington Star, 10 de marzo de 1916 |

Si para los líderes del México porfiriano la modernización del país pasa por una política de puertas abiertas al capital estadounidense, en el imaginario protestante anglosajón la redención del país bárbaro que se extiende al sur del Río Bravo sólo es posible mediante su americanización, es decir, mediante la adopción de los valores del modo de vida americano, mismo que incluye como elemento esencial el lugar social de los blancos y los morenos, de los indios y de los mestizos; en una palabra: la aceptación del racismo.

La inferiorización de los morenos –indios, mestizos y españoles– data de las primeras décadas del siglo XIX y se explica por la expansión estadounidense que culminó con la guerra de 1848 y la anexión de lo que hoy son los estados de Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Para la americanización de los nuevos territorios estadounidenses era fundamental suprimir –o por lo menos subordinar al máximo– todo elemento mexicano. Se construye entonces el estereotipo racista que califica a los mexicanos como seres degradados, mezcla de dos razas de por sí degeneradas como españoles e indios, que heredan sólo lo peor de sus dos raíces. A partir de entonces se identifica a los mexicanos como greasers (grasientos) o mixed-blood (sangre mezclada) y se les califica como seres que sólo sirven para desempeñar trabajos duros y rudimentarios, cuyas únicas virtudes son docilidad y servilismo.

Tras la guerra de 1848, muchos estadounidenses piensan que la anexión de los territorios ganados a México es sólo parte del largo proceso que da continuidad a la expansión de las trece colonias originales; cuyo siguiente episodio sería la incorporación de todo el norte de México, el Caribe y Centroamérica y que sólo se detendría en la Patagonia. La idea anexionista prevalece hasta bien entrado el siglo XX, cuando William H. Taft, presidente de Estados Unidos entre 1909 y 1913, declara: “No está lejano el día en que tres banderas de barras y estrellas señalen en tres sitios equidistantes la extensión de nuestro territorio: una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá, y la tercera en el Polo Sur. Todo el hemisferio será nuestro, de hecho, en virtud de nuestra superioridad racial, ya es nuestro moralmente.” Así lo cita Eduardo Galeano, en Las venas abiertas de América Latina (Siglo XXI Editores, México, 1971, p. 142).

Pero entonces aparece el problema de qué hacer con la gran cantidad de indios y mestizos de toda índole, latinos, morenos, negros y mulatos, que habitan los territorios ambicionados. En razón de su número, parece imposible su exterminación o su reclusión en reservas, como se hizo con los indios norteamericanos. Voces tan influyentes como escandalizadas plantean que la incorporación de territorios habitados por mixed-blood, incapaces de convertirse en ciudadanos norteamericanos, acarreará más problemas que los réditos que reportaría la anexión.

La respuesta al dilema aparece en los años setenta del siglo XIX, cuando se hace claro que fijar límites nacionales entre Estados Unidos y México no impide la conquista del sur, incluso la facilita enormemente; se trata de instaurar una rígida frontera que permita el libre flujo de capitales e inversiones de la Unión Americana hacia México y que al mismo tiempo controle la explotación del trabajo mexicano en los dos países, despejando el problema que implicaría otorgar a los mexicanos los derechos de ciudadanía.

La frontera concebida como límite geográfico y como construcción ideológica institucionaliza así la inferioridad cultural del trabajo mexicano y la superioridad intrínseca del capital estadounidense; establece el lugar de cada quien, tanto en el territorio norteamericano como en el mexicano. Esto es lo que está en el fondo de la cultura imperial que se desarrolla en los años del porfiriato y que prevalece y explica las relaciones entre México y Estados Unidos hasta nuestros días.

Jay N. Darling, “Vergonzoso desperdicio”, Des Moines Register, 19 de marzo de 1914 |

Durante el porfiriato miles de viajeros, expedicionarios, periodistas, misioneros protestantes, empresarios, geógrafos, antropólogos, naturalistas y toda laya de aventureros estadounidenses cruzan la frontera y escriben y publican textos que, con la coartada de describir a México desde la autoridad incuestionable del testigo presencial, en realidad fijan los argumentos de la cultura imperial y establecen las fronteras entre lo mexicano y lo estadounidense. Sus escritos promueven en Estados Unidos la idea de México como cuerno de abundancia –como la tierra de plata, petróleo y otras generosas riquezas naturales, ansiosa de capitales y energías estadounidenses–, al mismo tiempo que caracterizan a los mexicanos como seres indolentes, conformistas, infantiles, renuentes a toda idea de progreso. Prácticamente todos los cronistas estadounidenses del México porfiriano explican al mexicano, al mestizo, al indio y al peón, en razón de su supuesta inferioridad racial, de su distancia del hombre blanco; coinciden en la idea de que el problema de México son los mexicanos y que la solución de México es su americanización. Coinciden también en que Estados Unidos tiene el deber, casi religioso, de salvar a México de sí mismo; es decir, se plantean la expansión del capital estadounidese y sus valores, como misión civilizadora y se autoasignan la redención de los bárbaros del sur. Todo lo cual no es más que una caricatura, pero una caricatura que resulta fatal, cruel y dolorosa para los mexicanos.

La caricatura del imaginario imperial se complica con el estallido de la Revolución mexicana, cuando el mexicano indolente se ha transformado en un rebelde, en un hombre que toma su destino en sus manos, y que lo hace por medio de las armas, desmoronando el sistema porfiriano que tan dócil había sido con Estados Unidos. Entonces el mexicano aparece en la caricatura imperial como un ser criminal, cruel, sediento de sangre y de poder, irracional e ingobernable, como un infante terrible y un peligro para la civilización. Así dibujan los caricaturistas a revolucionarios y federales, a Huerta, Zapata, Villa, Carranza, Obregón y prácticamente a todos los mexicanos involucrados en la Revolución. Y, como si de una película del oeste se tratase, aparece entonces el Tío Sam con su fusil preparado y listo para aplacar a los insurrectos y devolverlos al lugar de la docilidad porfiriana.