|

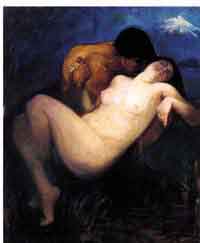

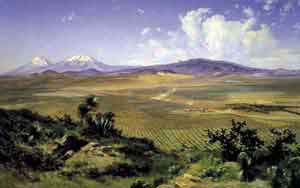

Fernando del Paso El fuego y la nieve  "Aunque a mi cabello lo ha cubierto la nieve del invierno, mi corazón está en ascuas y mis palabras son de fuego." Con la frase anterior pudo haber comenzado este texto. Pero hubiera resultado, sin duda, muy cursi. Y es que, cuando se habla o se escribe de nuestros volcanes, el Popo y el Izta fieles vigilantes del Valle de México, viejos testigos de nuestra historia, nuestros volcanes, que tienen entrañas de fuego y están cubiertos de nieve perpetua, es necesario hacer equilibrios en el casi invisible hilo del poema, para no precipitarse en el pozo sin fondo de la cursilería y así pagar, como Ícaro, el pecado de querer elevarse a alturas inefables. Aunque si lo pensamos un momento, no fue el calor del sol el que derritió la cera con que estaban pegadas, a su espalda, las alas de Ícaro: más bien debió ser el frío el que lo transformó en un ángel de vidrio. Cuando se es niño, uno no conoce las fronteras que separan lo que podríamos llamar la belleza formal de la belleza cursi. Uno está más abierto a una enorme variedad de expresiones artísticas. Es la edad de la inocencia en la que se puede disfrutar, sin cortapisas, lo que después se aprende a desdeñar. O a querer en secreto. En el antecomedor de la casa de mis abuelos, donde nací —en la calle de Orizaba de la colonia Roma, en la Ciudad de México—, estuvo colgado un calendario con la clásica ilustración de Jesús Helguera: el guerrero azteca que llora, acurrucado, la muerte su amada, tendida en la tierra. Atrás de ellos, están los volcanes en los cuales se transformarían, por gracia de los dioses que quisieron eternizar su amor y su tragedia. Ignorante del significado del virtuosismo en la pintura y en el arte, de los estilos, las técnicas y las escuelas, de la esencia de la originalidad y del genio, cuando se es niño, a uno le parecen bellas algunas cosas —o muchas—, nada más porque sí: porque le parecen bellas. Y a esto le llamaría yo un principio de razón suficiente. Por el hecho de aparecer en un calendario, quizás el más célebre de la historia de México del siglo XX, debo haber visto y admirado esa reproducción de Helguera —un cromo en el sentido más colorido de la expresión— cuando menos trescientas sesenta y cinco veces multiplicadas por tres. Pero la verdad, es como si hubiera estado allí, en el antecomedor de la casa de mis abuelos, todos los días de mi infancia. Y quedé prendado de su belleza. Cuando, muchos años más tarde, vi por primera vez el cuadro de Helguera, el verdadero, el único, colgado en la pared de un museo, sentí un escalofrío. El escalofrío es calor y es frío. Es sentir, al mismo tiempo, la caricia del fuego y la caricia de la nieve. En aquel entonces, cuando yo era lector de Corazón-Diario de un niño, de Edmundo D’Amicis, nuestros volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, eran, además, una realidad visible: uno podía bañar la mirada, todos los días, en su nevado esplendor y en sus azules faldas. Solía yo contemplarlos desde la azotea de la casa porfiriana de la calle de Orizaba, y hacerlos míos. Pocas veces estaban ocultos. Sucedía sólo cuando las nubes los abrumaban, o cuando el cielo se caía y podía uno contar, nada más que de escucharlos al chocar con la tierra húmeda del jardín, los frutos de la higuera que derribaban la lluvia y el granizo.  Al día siguiente, el frutero rebosaba de frutos oscuros y brillantes, y los volcanes seguían allí, incólumes, inmóviles, como si nada hubiera pasado, vestidos con esa nueva piel inmaculada que estrenaban cada día. En otras palabras, como acabados de pintar con los pinceles luminosos de José María Velasco. Hay, desde luego, muchas formas de apropiarse de lo bello. Al igual que algunos compañeros de mi edad, quise ser alpinista, y, como muy pocos, soñé con ser el primer hombre en conquistar el Everest. Leía yo entonces una colección de libros dedicados a las cumbres famosas, como el Matterhom, el Aconcagua, el Kilimanjaro, el Fujiyama. Pero, cuando en mayo de 1953 el neozelandés Edmund Hillary y el nepalense Tenzing Norgay llegaron a la cima del Everest, me abismé en la melancolía, y abandoné para siempre ese alpinismo que se desmoronó en los sueños que tenía con los ojos abiertos. Corazón-Diario de un niño había quedado atrás y, con él, el recuerdo del único cuento que quise que nunca se terminara, y cuyo título corresponde a los nombres de dos grandes cordilleras, una de Europa, la otra de América: "De los Apeninos a los Andes". Un día, conocí el Palacio de Bellas Artes. Me llevó un maestro de dibujo de la secundaria, a quien quise mucho, Isidoro Ocampo. Supongo que fue allí donde por primera vez me asomé a la región más transparente del aire: el Valle de México. La ventana era, desde luego, una inmensa pintura de Velasco. Los volcanes nevados gozan de un prestigio ambiguo: el del fuego y la nieve. El prestigio de los contrarios que se aman pero que, cuando su amor culmina, ambos desaparecen: la nieve apaga al fuego, el fuego derrite a la nieve. Sólo queda, de ellos, polvo. Polvo, sí, pero quizás polvo enamorado. La nieve protege a las cosechas y anuncia el fin y el principio del ciclo de la vida misma. Pero también la nieve quema, la nieve ciega a quien se atreve a ver, en ella, el espejo del sol. La nieve deslumbra, como la lumbre, y su color blanco es la antesala de la muerte. El fuego dio vida y sentido a las civilizaciones. Con el fuego nació la cocina y con ella los alimentos terrestres adquirieron una categoría casi celestial. Por robar el fuego a los dioses, para obsequiarlo a la humanidad, Prometeo pagó un precio muy alto: Vulcano, artista supremo del Olimpo, lo encadenó a una montaña y envió a un águila para que, cada día, le devorara las vísceras, las cuales volvían a nacer en su cuerpo, cada noche, para que el suplicio no tuviera fin.  Porque el fuego devora, quema, destruye todo lo que toca. Los volcanes nevados son lobos con piel de cordero. Los volcanes nevados, cuando están dormidos y callados, no son otra cosa que vivales que se fingen muertos, y para ello se esconden bajo mortajas resplandecientes. No se percibe entonces el latir de su corazón colosal. Los volcanes nevados, majestuosos, reúnen los dos atributos de la realeza: el armiño de sus vestiduras, la púrpura de sus entrañas. Los volcanes nevados son como altas mesas de manteles largos que nos invitan a darnos un banquete en el que se regocijen y sacien nuestros cinco sentidos. Pero cuidado: si la curiosidad mató al gato, también mató a Plinio El Viejo, quien, por conocer de cerca al Vesubio, se ahogó en un río de lava ardiente. Tumbas que contienen otras tumbas, altísimos sepulcros, túmulos mayestáticos, los volcanes vuelven ceniza o guardan para la eternidad, en translúcidos ataúdes de hielo, a quienes se atreven a hollarlos, y entre ellos a muchos alpinistas jóvenes e inexpertos que son, desde luego, los más amados por los dioses. Aunque pocas muertes son tan irónicas, me imagino, como morir quemado tan cerca de la nieve o como morir helado tan cerca del fuego. Los que vivimos en esta Ciudad de México —yo siempre he vivido en ella, o mejor, ella siempre ha vivido en mí—, ya no vemos, casi nunca, a nuestros volcanes, y nos olvidamos que están allí. Sólo cuando el Popocatépetl hace escuchar sus bramidos o lanza a las alturas sus densas columnas de humo negro, sólo cuando escupe piedras y arena, sólo cuando amenaza con regurgitar fuego y hacer temblar la tierra hasta sus cimientos, es cuando nos acordamos de su existencia y volvemos a respetarlo y a temerlo. Al Iztaccíhuatl lo tenemos aún más olvidado: es una mujer, y está dormida. Pocos saben que, de los dos volcanes, es el que está más lleno de peligros, el de más difícil ascenso, y el que más vidas se ha cobrado entre aquellos que han aspirado a conquistarlo para solazarse en su pecho o reposar en su vientre. Los volcanes, sin embargo, son una presencia diaria y constante, tangible, que se impone, entre los habitantes de los pueblos circundantes, vecinos del Popo y del Izta, y cuya vida y cultura, costumbres y tradiciones, creencias y ritos, supersticiones, esperanzas y desesperanzas, han nacido y evolucionado no sólo a la sombra, sino también a la luz de estos prodigiosos titanes. Pueblos de habitantes que han mantenido, como señaló el antropólogo Julio Glockner, una relación cuerpo a cuerpo con los volcanes, que va mucho más allá de lo visual. Una relación que, en el caso del Popocatépetl en particular, impone vínculos esenciales, y cotidianos, con la piedra y la arena, con los árboles y sus maderas, con el agua que se desliza por su falda, fría y generosa, para fertilizar las tierras aledañas, y que es montaña y es dios, que es el Popo y es Don Goyo, viejo sabio y bondadoso, agradecido y magnánimo, pero también temperamental e irascible, cascarrabias: su negro, negrísimo mal humor, puede estallar en el momento menos pensado y el humo y el fuego le brotan hasta por las orejas. Su boca, entonces, como si fuera la boca del inframundo, o el ano inmenso del infierno, vomita, eructa, excreta ardientes, inflamadas, resplandecientes materias excrementicias, y a los hombres, a los animales todos, a la propia tierra, se les pone la carne de gallina.

Sabemos que la altiplanicie del Valle de México goza de un clima templado. O gozaba de él. Pero en el imaginario europeo, todo el territorio de lo que es hoy la América Latina, estaba vestido de selvas tropicales lujuriosas e impenetrables, en las que el mercurio desbordada los termómetros y derretía los ánimos de los conquistadores en lascivas delicuescencias. De ese equívoco, quizás, nació y se consolidó la fama de nuestros volcanes: encontrarse en esas tierras montañas nevadas que parecían transplantadas de los Alpes suizos, era una incongruencia. Como lo era que los monarcas aztecas paladearan deliciosas bebidas heladas con la nieve recién cosechada de las faldas de los volcanes, muchos años antes de que Marco Polo llevara a Italia, del lejano y legendario País de la Seda, llamado también Sérica o Catay, la crónica de ese invento chino, los helados, con los que Bountaneli, el cocinero de Catalina de Medicis sorprendió a la corte francesa, y que fueran después uno de los grandes éxitos del café más antiguo de París, Le Procope. Muchos años antes también, siglos, de que el hielo hiciera su aparición en Macondo. El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl pasaron así a ser símbolo de lo que sería la Ciudad de México y, después, símbolo de todo el país: de la mexicanidad, del nacimiento de la raza, de la patria. No en balde afirmaba nuestro gran Alfonso Reyes que vivir bajo los volcanes engendraba un alma común y que, "sin su fulgor, nuestros valles y nuestras montañas serían como un teatro sin luz. El poeta ve, al reverberar de la luna en las nieves de los volcanes, recortarse sobre el cielo el espectro de Doña Marina, acosada por la sombra del Flechador de Estrellas... no le neguemos la evocación, no desperdiciemos la leyenda". Desde entonces, los volcanes nunca estarán ausentes a lo largo y ancho de nuestra ya longeva tradición pictórica. Nunca ausentes de la historia gráfica de México. Su presencia ha obedecido muchas veces al simple deseo de retratar su hermosura. Pero las más, a la necesidad de emplearlos como símbolo. Los volcanes, simplemente, no pueden faltar en el paisaje.  El Palacio de Bellas Artes, que entre otras maravillas cuenta con un inmenso vitral que hace las veces de telón, elaborado por la empresa Tiffany de Nueva York con más de un millón de piezas y que ilustra, precisamente, a los volcanes en todo su cristalino y abigarrado esplendor, inicia la octava década de su existencia con una gran exposición en la cual se nos ofrece, como nunca antes, un amplísimo panorama de grabados, óleos, dibujos y mapas que muestran no sólo el afán de artistas tanto mexicanos como extranjeros por capturar el misterio y la magia de los volcanes: también la curiosidad de geógrafos y exploradores, de aventureros, de historiadores y sabios europeos que deseaban llevar en sus maletas, de regreso a sus terruños, la imagen de esos bellísimos monstruos que tanto adornaban el paisaje del Valle de Anáhuac. En esta exposición están todos representados, quizás con alguna que otra excepción. Diego y Frida, Saturnino Herrán, Landesio, el Barón de Humboldt, Pedro Villegas, Vicente Rojo, Germán Gedovius, Pedro Villegas, Joaquín Clausell, Juan O’Gorman, Julio Galán y desde luego Velasco y Helguera, y el pintor indispensable: Gerardo Murillo, autobautizado como Doctor Atl, quien aprendió en Italia, con los futuristas, el arte de la pintura área, varias décadas antes de que nosotros, simples viajeros de aviones de turbina, Gulliveres del espacio, tuviéramos el privilegio de contemplar, desde nuestros Olimpos voladores, una versión liliputiense de los volcanes. A lo que se agregan grabados y dibujos de códices como el de Huaquechula y el de Huamantia, así como diversos anónimos, entre ellos uno de profundo significado, aunque no por ello menos ingenuo, y en el que se ve a los españoles, que en su camino a la Gran Tenochtitlan acaban de transitar por el hoy llamado Paso de Cortés que separa a los dos volcanes, son recibidos como dioses por los unos tlaxcaltecas, arrodillados y temerosos, llenos de pánico no sólo por la asombrosa presencia de los hombres blancos, sino también por las manifestaciones infernales que los acompañan: como escenario de fondo, ambos volcanes se encuentran en plenas, y sendas, erupciones magníficas y apocalípticas. Tienen aquí también cabida, las artes populares y los ritos y tradiciones a los que antes me refería. Después de todo, si de propiedad se trata, del Popo y del Izta son más dueños que nosotros quienes nacen, viven y mueren a sus pies. Y desde luego está presente la ciencia, que es hermana gemela de la poesía, como bien lo sabía Paul Claudel, y cuyos caminos paralelos —el de una y otra— se juntan en el infinito para celebrar sus bodas incestuosas. En lo que a los volcanes concierne, necesitamos a la ciencia —engendro de dos cabezas: la del mal y la del bien— tanto como necesitamos al fuego que nos calienta y a la nieve que, derretida, apaga nuestra sed. Si los volcanes son los vigilantes perpetuos del Valle de México, ellos, a su vez, necesitan ser vigilados cada segundo de cada minuto de cada día, en un intento de predecir la catástrofe. Quisiera terminar este texto proponiéndole a sus lectores dos adivinanzas que, tras todo lo dicho y escrito, les resultaran, no hay duda, sumamente adivinables:

|