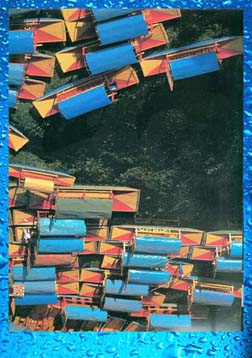

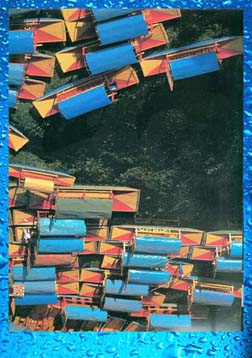

en los canales de Xochimilco

Foto: Michael Calderwood

Jorge Legorreta

La cuenca del valle de México es privilegiada como ninguna otra en el mundo. Cuenta con tres lugares considerados por la UNESCO patrimonios históricos de la humanidad. Uno de ellos es Xochimilco y su región lacustre; los otros dos son Teotihuacán, la ciudad de los dioses edificada durante el siglo IV, y el Centro Histórico, expresión policultural de nuestra nación.

Xochimilco se conforma por una vasta región de canales, chinampas, ruinas prehispánicas, parques, mercados, barrios, esplendorosos edificios y ancestrales tradiciones que han logrado perdurar durante siglos gracias a sus orgullosos habitantes.

Sus pueblos y barrios han resistido los tiempos de los imperios y las modernidades. Las conquistas europeas de los siglos XVI y XIX no concluyeron aquí su misión; tuvieron que integrarse a los pensamientos y a la tradición lacustre. Aquí, la cultura del agua no ha desaparecido sino que forma parte insoluble del mestizaje, expresado como en ninguna otra parte de la ciudad.

Trajineras en espera del bullicio dominguero

en los canales de Xochimilco Foto: Michael Calderwood |

A pesar de la desecación de la antigua cuenca hidrológica del valle de México, se conservan en el sur de la ciudad vestigios lacustres prehispánicos integrados por aproximadamente 25 hectáreas de chinampas y 140 kilómetros de canales. Esta zona no sólo constituye una importante reserva ecológica, sino un sistema integral de producción agrícola que ha dado sustento a una organización social basada en la defensa de la tierra.

Una historia milenaria

Xochimilco y su región lacustre datan del siglo X. Los canales y las chinampas, creación de los antiguos pobladores del valle, representan una de las riquezas patrimoniales más importantes de la humanidad. Todavía se conservan paisajes lacustres en Xochimilco, San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemaco, Tláhuac y Míxquic; todos ellos fueron puertos de las riberas de los lagos de Xochimilco y Chalco.

Al finalizar el siglo XX, continuamos desalojando todavía el agua de la cuenca de México. El resultado de este largo proceso histórico son las condiciones de la actual región lacustre de Xochimilco, última expresión de nuestra historia prehispánica. Su importancia se fundamenta en varios factores.

Uno. La elevada productividad de la chinampa, porción de tierra formada por capas extraídas del fondo de los lagos y conformadas por sauces (ahuejotes) para compactarla y arraigarla al fondo del lago.

Dos. Aquí existieron los manantiales más ricos de la cuenca los cuales abastecieron de agua a la ciudad porfirista mediante el acueducto construido a partir de 1906. Hoy más de un centenar de pozos profundos extraen 23 por ciento del agua, alrededor de 14 m3 por segundo. Es la mejor que consume la metrópoli.

Tres. Es la región productora de hortalizas y flores más importante de la Ciudad de México. A pesar de la crisis que caracteriza a la agricultura de la región, las chinampas y los ejidos circundantes siguen cosechando miles de toneladas de alimentos.

También son tres los problemas centrales de Xochimilco y su región, en los cuales se deben concentrar los esfuerzos por recuperar este patrimonio mundial.

Uno. Los hundimientos diferenciales provocados por la excesiva extracción de agua a través de, aproximadamente, 120 pozos profundos instalados en la zona de Xochimilco-Míxquic-Tláhuac. En los últimos diez años se registraron hundimientos hasta de 18 cm anuales, provocando inundaciones en una parte de la zona chinampera y ejidal; además, en una extensa zona de canales el nivel del agua ha disminuido hasta extinguirse.

Dos. La deficiente calidad de agua que aún alimenta los canales chinamperos y parte de la zona agrícola ejidal. La fuente más importante de contaminación son las descargas residuales domésticas y de otras actividades productivas. Los esfuerzos por clausurarlas o separar el drenaje pluvial del residual, realizados por las autoridades desde hace más de 20 años, no han sido suficientes.

Por otro lado, la mayor parte del agua tratada proveniente de dos plantas no alcanza todavía su óptima calidad (terciaria). De los 4 m3 por segundo de agua tratada que se vierten en la zona lacustre, sólo 3.5 lo son; el restante (secundaria, con algunos detergentes) proviene también de la planta de tratamiento más grande del país instalada en el Cerro de la Estrella.

El agua contaminada provoca alteraciones en la productividad agrícola y es un serio riesgo para la salud. Las chinampas que producen hortalizas regadas con aguas de mala calidad reducen la capacidad de comercialización de sus productos. En este sentido, la región experimentó en las últimas décadas modificaciones en el uso y manejo del suelo. De tierra productora de alimentos pasó a ser tierra productora de flores, pues éstas resisten agua de menor calidad. También el agua de mala calidad produce vastas extensiones de lirio acuático. Hasta hace poco, casi el 80 por ciento de la superficie de canales estaba cubierto por esta planta que suprime la vida acuática al reducir oxígeno y luz. Aunque la situación ha cambiado, la proliferación del lirio continúa en algunos canales.

Tres. Hoy Xochimilco, San Gregorio, San Luis y Tláhuac están prácticamente envueltos por la mancha urbana. El crecimiento de zonas habitacionales legales e ilegales ha tocado las fronteras de sus zonas lacustres. Por tanto, uno de los problemas más graves de la región es la probable invasión habitacional, industrial y comercial de las zonas agrícolas. La ocupación de las partes altas, aunque no se experimentan masivamente, se produce por medio de las propias familias de campesinos que las habitan; la ocupación paulatina de las chinampas más cercanas a los poblados son también receptoras de estos procesos de expansión urbana. Preocupa también el que las fronteras de los ejidos y áreas rurales estén amenazadas ante la invasión de asentamientos ilegales que controlan poderosos fraccionadores "clandestinos" de Iztapalapa y Tláhuac.

Ante este panorama, el gobierno de la ciudad presentó a fines del siglo pasado un ambicioso proyecto con el fin de rescatar ecológicamente la zona. No sería ésta la primera vez que se intentaba. Desde 1970, organismos internacionales, con el apoyo de instituciones académicas y del gobierno local, trataron de recuperar su vocación agrícola-lacustre. Los resultados fueron mínimos en gran parte por la insuficiencia de recursos financieros. Un nuevo intento se insertó en el marco de las políticas para otorgar a la Ciudad de México un estatus internacional.

El rescate ecológico

En efecto, en 1989 fue anunciado el Plan de Rescate Ecológico de la región chinampera de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, el cual se fundamentó originalmente en un financiamiento de origen privado que permitiera rentabilizar los beneficios y en la expropiación de mil 100 hectáreas de los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco (780 y 257 hectáreas, respectivamente). El proyecto era parte de un conjunto de megaproyectos impulsados por la administración de 1988-1994 como el de Santa Fe, la Alameda, Polanco y el Centro Histórico.

Vendedora de flores

|

Un aspecto no menos importante fue la justificación aducida respecto a la utilización del lago para recargar los mantos acuíferos, seriamente disminuidos por la extracción de agua. Aquí, como en el caso anterior, opiniones de especialistas hidráulicos indicaban las limitaciones técnicas de dicho objetivo; entre otras, era indispensable contar con agua suficientemente potable para evitar la contaminación de los mantos acuíferos, así como las características de mínima permeabilidad de las arcillas.

El proyecto original incluía, además, clubes recreativos y deportivos, zonas culturales y áreas comerciales concesionadas con la intención de autofinanciar el plan. Como parte de esta nueva visión inmobiliaria se permitían además usos intensivos para la construcción de edificios de altura al lado del nuevo tramo del Periférico; es decir, construcciones como las observadas entre San Jerónimo y Perisur.

Otras obras del plan, que sí fueron construidas, fue la edificación de dos grandes lagunas de regulación (Ciénega Chica y Grande) para evitar inundaciones en la zona. Desalojan el agua hacia el Gran Canal y el drenaje profundo y, por tanto, resultan indispensables para evitar inundaciones aquí y en otras partes de la ciudad. No está de más insistir en que se trata de lagunas de regulación y no de oxidación, pues carecen de infraestructura para su tratamiento. Son depósitos de aguas pluviales combinadas con negras provenientes de las partes altas de la ciudad a través de antiguos ríos como el San Buenaventura o el canal de Chalco.

Como puede apreciarse, el proyecto original tenía un carácter más urbano y turístico que de recuperación y rescate lacustre y agrícola. El impacto de las obras, por su uso recreativo y deportivo, hubiera provocado modificaciones importantes en los usos del suelo de la región. Era de esperarse la urbanización alrededor del proyecto. De ahí la inmediata oposición de una parte de los ejidatarios a la expropiación de sus tierras y al carácter rentable del proyecto.

La tradición, en defensa de la tierra

Se inició entonces uno de los procesos de participación y gestión social más importantes de los últimos años. No sólo por la presencia de distintas visiones urbano-rurales de un proyecto gubernamental, sino principalmente por las formas de participación de una comunidad agrícola con memoria histórica y fuertes tradiciones por la defensa de la tierra. Esta respuesta social y política al plan original tuvo una propuesta alternativa.

La propuesta agrícola y ejidal

En la protesta social que motivó el plan original participaron ejidatarios, chinamperos, campesinos y comerciantes, e incluso sectores académicos y universitarios. El conflicto dio lugar a la creación de diversas organizaciones sociales, éstas agruparon a ejidatarios y comerciantes afectados.

La confluencia de diversas visiones sobre el proyecto expresaba en realidad los intereses, a veces contradictorios, de los múltiples actores de la comunidad y el gobierno. Se abrió así un amplio proceso de participación y consulta; se celebraron innumerables reuniones en las oficinas de la regencia capitalina y de las cámaras legislativas. El cuestionamiento más importante del plan original se orientó alrededor de la expropiación de la tierra y los impactos que pudiera provocar en la modificación de las formas y costumbres tradicionales de la región.

La defensa del patrimonio histórico lacustre y agrícola era una responsabilidad social frente a una visión modernista del desarrollo urbano. Así, en una acalorada reunión entre autoridades, técnicos y representantes de las principales agrupaciones sociales de la región, el entonces regente Manuel Camacho Solís anunció el compromiso de modificar el plan original mediante la incorporación de propuestas provenientes de la comunidad y de sectores académicos. Resultado de este amplio proceso fue, entre otros, la conformación de un Consejo Asesor, integrado por una amplia representación social.

La corta vida de éste no impidió recoger un conjunto de alternativas integradas, a partir de marzo de 1991, a una nueva versión del Plan de Rescate. Se suprimió su carácter autofinanciable bajo la frase "Xochimilco no está en venta".

Este cambio de estrategia obligó al gobierno a invertir alrededor de 600 mil millones de viejos pesos en el nuevo proyecto. Sin embargo, las negociaciones y consultas celebradas entre la comunidad y el gobierno no condujeron a suprimir el decreto de expropiación publicado meses antes.

La respuesta legal por parte de los ejidatarios fue el amparo; lo interpusieron dos grupos de ejidatarios (no la mayoría afectada), cada uno correspondiente a los ejidos involucrados. En Xochimilco, la ubicación de la mayor parte de las obras propuestas posibilitó que los intereses públicos expropiatorios predominaran sobre los particulares, por ello el complejo proceso de expropiación fue cumplido en poco tiempo. No así en San Gregorio Atlapulco, en donde la ausencia de grandes obras físicas y, principalmente, la presencia de una organización campesina más sólida, determinaron que la conclusión del proceso jurídico expropiatorio siga pendiente.

El decreto de expropiación incluyó la obligación de reintegrar o devolver a cada uno de los ejidatarios afectados una superficie menor (750 y mil m2) a la de sus parcelas originales (6 mil a 7 mil m2), pero en mejores condiciones agrícolas. Además de cubrir la indemnización correspondiente, otras prestaciones se ofrecieron a los afectados: pagos compensatorios por afectaciones hidráulicas de la zona, facilidades en la obtención de puestos para ventas de plantas y trajineras, así como un lote urbano en el caso de los ejidatarios de Xochimilco (Barrio 18).

La expropiación y la negociación para acceder a tales beneficios generó conflictos sociales entre la comunidad afectada. No todos los ejidatarios se sumaron a dichos acuerdos. Vale la pena mencionar la participación en el nuevo plan de un grupo de chinamperos y ejidatarios de San Gregorio Atlapulco denominado Frente Emiliano Zapata para la Defensa del Ejido. Este grupo logró el compromiso escrito y signado por las autoridades de recuperar la superficie total de sus parcelas afectadas, además de la inclusión de un centro de capacitación agrícola.

Una modificación sustancial del proyecto fue la reducción del área del lago a sólo 52 de las 360 ha originales; este nuevo embarcadero de Xochimilco se suma a los existentes en la zona con servicios turísticos. La reducción del área del lago permitió imprimir al proyecto un carácter predominantemente agrícola: en su lugar se conformaron dos distritos de riego, uno por cada ejido, agrupando las parcelas restituidas por la expropiación. Se trata de aproximadamente 230 hectáreas que a partir de 1995 empezaran a producir alimentos y flores mediante nuevas tecnologías agrícolas. Asimismo, se integró al nuevo proyecto un amplio mercado de plantas, una zona deportiva y un parque ecológico con instalaciones de difusión cultural y promoción de actividades vinculadas al mejoramiento del medio ambiente.

El rescate y la recuperación de Xochimilco es todavía proceso largo y complejo. Se han creado las bases técnicas y administrativas; sobre todo los caminos de la acción participativa entre la comunidad y el gobierno capitalino.

Entre los retos más importantes está lograr el equilibrio hidráulico de la región. A corto plazo es indispensable disminuir la extracción de agua y/o su reinyección a los mantos acuíferos, de tal manera que se aminoren los hundimientos diferenciales de la zona. Quedan pendientes de completarse las obras hidráulicas para mantener los niveles adecuados de agua en los canales, como son el desazolve, los taponamientos y la terminación de las esclusas que permiten la libre circulación por los canales chinamperos.

Mención aparte merece lo referente al total abastecimiento de agua tratada de calidad terciaria que suministran dos plantas operadas por el gobierno capitalino: la del Cerro de la Estrella y la de San Luis. El agua que se trata en ambas proviene de nuestros hogares; los procesos tecnológicos de tratamiento son más costosos y difíciles en la medida que el agua que usamos contiene más sustancias tóxicas.

Una de las contribuciones más significativas que el Proyecto de Rescate Ecológico legó a la ciudad son las dos áreas agrícolas que se restituyeron a los ejidatarios en condiciones óptimas para la producción. La concepción de introducir la agricultura a la economía urbana, compartiendo las rentabilidades para su preservación, fue el mejor aporte del pensamiento indígena de los chinamperos y los campesinos.

El reto más importante del Proyecto de Rescate es el fortalecimiento de la organización social de la comunidad. La experiencia demostró que el medio ambiente natural y construido es resultado de la capacidad de mantener las tradiciones y la cultura de un pueblo. La comunidad participante en este complejo proceso social, que apenas inicia, aprendió con esta experiencia fundamental a organizarse, a informarse y a concertar con otros actores políticos la defensa de su patrimonio para preservar la mayor riqueza con que cuenta: el agua y su tierra. Hay sin embargo, todavía serios problemas que resolver.

La urbanización de la chinampa y la contaminación del agua

Durante estos primeros años del siglo XXI, el grado de urbanización y deterioro ambiental de la región, particularmente la contaminación del agua por las descargas residuales, es altamente preocupante; a pesar, incluso, de los múltiples programas de rescate ecológico de la zona que datan desde la década pasada.

Festejando a la flor más bella del ejido

|

a) Xochimilco. De todas las zonas estudiadas, ésta es la que presenta mayores pérdidas agrícolas y donde la identidad y presencia de vestigios lacustres sufren mayores transformaciones. Esto se debe a un mayor proceso de urbanización.

Con la apertura de la avenida Prolongación División del Norte, la urbanización y construcción en la zona chinampera se hizo más evidente en los barrios centrales de Xochimilco. La posibilidad de dotar a estas partes de servicios públicos aceleró la ocupación de los terrenos aledaños. Otro factor que se suma a la expansión urbana sobre los espacios verdes es la apertura y prolongación del Anillo Periférico, que revaloró el suelo para la edificación de viviendas y servicios, motivando la venta y ocupación de los últimos ejidos adyacentes.

Es igualmente preocupante la tala de los bosques aledaños, lo que impide la filtración del agua al subsuelo, provocando que la recarga acuífera no pueda compensar la extracción que ocasiona, además, hundimientos en los ejidos y en toda la ciudad.

Actualmente, la parte lacustre de Xochimilco está plenamente absorbida por el crecimiento de la estructura urbana. Por lo tanto, su degradación ha propiciado que sus habitantes vean más la zona como un espacio turístico-ornamental, que como un sistema productivo.

b) San Gregorio Atlapulco. A pesar de que parece inevitable la expansión de la urbanización, sus pobladores realizan aquí, en comparación con los otros pueblos, intensas prácticas productivas y sociales que los distinguen como un pueblo menos urbanizado de la región lacustre. Se siguen utilizando técnicas de cultivo de sus antepasados, transmitidas directamente de padres a hijos. Este saber les otorga una jerarquía dentro de su medio, pues quienes son más diestros en la agricultura se identifican como los más familiarizados con los problemas del pueblo.

Los pobladores de San Gregorio han sido los más combativos para conservar un área para la agricultura dentro de la mancha urbana. Muchos de los campesinos y chinamperos herederos del ya desaparecido Frente Emiliano Zapata para la Defensa del Ejido siguen reclamando un mayor abastecimiento de agua de buena calidad a los canales, obras de protección contra las inundaciones en los ejidos, y los apoyos para preservación de la zona agrícola, principalmente frente al acoso de la urbanización ilegal de la zona; de tal manera, las tierras agrícolas ejidales y las chinampas se conservarán como fuente de alimentos para la ciudad.

c) Tláhuac. A diferencia de San Gregorio Atlapulco el fenómeno de los asentamientos ilegales es más notorio en la zona de montaña y en las partes cercanas a los límites con la delegación Iztapalapa. Es el caso de la colonia La Habana cuya urbanización ilegal se permitió desde 1995.

El abandono de las chinampas y la edificación masiva de viviendas en ellas prosigue sin cesar, principalmente en las cercanías del lago y los canales. Según los agricultores entrevistados, uno de los principales problemas que explicarían la baja rentabilidad de las actividades pecuarias así como la pérdida de interés para laborar la tierra, es la presencia de compradores intermediarios quienes ofrecen un precio muy bajo por los productos locales; eso mismo explicaría por qué la mayor parte de la siembra en las chinampas se destina al consumo familiar.

La zona lacustre y agrícola de Tláhuac se encuentra amenazada por las paulatinas invasiones ilegales controladas, en gran parte, por organizaciones sociales de vivienda. Hay la tendencia a unir la zona habitacional con las fronteras lacustres. La inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra agrícola, postergada durante décadas, podría explicar la ocupación para usos urbanos de esas tierras, todavía agrícolas en el 2002.

Si continúa dicha expansión urbana sin controlar, la zona poniente de canales estaría en peligro de contaminarse por descargas residuales y contaminación de mantos freáticos.

d) Míxquic. Para los habitantes de esta región lacustre, el cultivo de las chinampas debe preservarse a pesar de la integración de algunos de sus pobladores a la vida metropolitana. De todas las descritas, la zona lacustre de Míxquic es la más alejada de la urbanización y, por tanto, la que presenta los menores grados de contaminación en los canales. La extensión de canales se estima en ocho kilómetros y suman alrededor de 50 las hectáreas de chinampas en producción. A partir del 2002 se ha presentado con mayor intensidad la urbanización en terrenos cercanos a las chinampas y canales. Por lo general, las precarias habitaciones son construidas por residentes locales, que ante la falta de espacios en el pueblo, se ven obligados a ocupar la chinampa para vivir.

Como hemos visto en esta breve reseña, no toda el agua de Xochimilco y su región lacustre se esfumó. No todos los territorios lacustres del sur de la ciudad han desaparecido. Aún quedan 25 kilómetros cuadrados de chinampas y 140 kilómetros de canales en manos de miles de habitantes que mantienen todavía su memoria prehispánica, su identidad y su cultura del agua.

La agricultura de agua negra

Hacia el otro punto cardinal de la urbe, al norte, la situación es muy distinta. Toda el agua pluvial que desde hace siglos se expulsa para enviarse al mar, es antes utilizada para otra forma de sobrevivencia agrícola: el riego con agua negra y residual. No toda el agua residual que sale por los cuatro drenajes de la ciudad llega al Golfo de México. Una buena parte, dependiendo de la temporada, se utiliza en una extensa región de cultivos ubicada en los territorios de los estados de México e Hidalgo. La región comprende dos distritos. El Valle del Mezquital, que abarca la tercera parte del estado de Hidalgo con 18 municipios, integrado por los llamados distritos de riego 03 de Tula (45 mil hectáreas) y el 100 (32 mil), y Los Insurgentes, ubicado en el estado de México (22 mil).

El área total de riego con agua negra es de 93 mil hectáreas (930 kilómetros cuadrados), lo que representa el 62 por ciento del tamaño del área metropolitana de la Ciudad de México. El agua utilizada en el estiaje es de 25 metros cúbicos por segundo (mcs) y en temporada de lluvias, mezclada con agua pluvial, es de 60, cantidad muy cercana al agua consumida en toda el área metropolitana. La zona se ha convertido así, en la planta de tratamiento natural más grande del mundo.

Chinampero navegando por el agualodo

|

Estos cultivos no representan peligro para la salud, según los estudios químicos y bacteriológicos que realizan periódicamente la Comisión Nacional del Agua y otras dependencias públicas, académicas y privadas. No sucede así con las hortalizas y otros cultivos, cuyo riego con agua negra sí representa, al consumirlas, serio peligro para la salud humana. Destacan por ejemplo, frijol, papa, cilantro, lechuga, chícharo, betabel, col, espinaca y otras legumbres, cuya prohibición del riego con agua negra data de 1992, aunque no es extraño encontrar cultivos clandestinos.

ƑAguas negras o tratadas?

Hay una notable contradicción respecto a las políticas públicas del agua para la Ciudad de México. La rentabilidad agrícola y la economía regional de estos distritos de riego dependen del volumen de agua desalojada: entre más agua negra o residual reciban, mucho mejor. Para la ciudad la situación es distinta, pues entre más agua se desaloje, mayores serán los riesgos de saturación de los drenajes y las inundaciones.

Desde hace décadas se ha insistido en la necesidad de cambiar el agua negra por tratada. Sin embargo, tal propuesta ha generado oposición de buena parte de los agricultores: el cambio de la calidad del agua les obligaría a variar sus cultivos, lo que afectaría su economía. En general, prefieren seguir utilizando el agua negra.

A pesar de ello, algunos organismos públicos y privados insistieron en tratar esa agua negra y convertirla en agua de calidad secundaria. Su insistencia se haría realidad en julio de 1997, pero sólo en el papel, pues al año siguiente el programa fue cancelado por el nuevo Gobierno del DF. El programa se denominó de Saneamiento Ambiental y consistía en la construcción de cuatro grandes plantas de tratamiento de agua negra ubicadas al lado de los conductos del drenaje, cuyo volumen ascendía a 75 mcs, el mayor del mundo (Nextlalpan, Texcoco, Teoloyucan y Tepeji). El financiamiento (775 millones de dólares) proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo y del Oversea Economic Cooperation Fund de Japón, fue signado por el Gobierno Federal, el entonces Departamento del DF y el gobierno del estado de México. En el fondo se trataba de rentabilizar el agua tratada para venderla posteriormente a los campesinos, algo que estos probablemente nunca supieron.

La cancelación del programa en 1998 por parte del primer gobierno electo del DF y por tanto, ya no dependiente del gobierno federal, tuvo una razón básica y de elemental sentido común: el gobierno capitalino heredaba una gigantesca deuda sin ningún beneficio directo, pues la totalidad del agua tratada sería canalizada hacia los distritos de riego ubicados en los estados de México e Hidalgo. Ni una sola gota regresaba al Distrito Federal. Como una de las consecuencias indirectas de la fallida construcción de las cuatro megaplantas, a principios del 2002 el Gobierno del DF y el del estado de México anunciaron la construcción de una planta de bombeo (no de tratamiento) de 40 mcs en Texcoco, a lado del Gran Canal del Desagüe; su propósito, se afirmó, es contribuir al mejor desalojo del agua, afectado por la pérdida de pendiente de dicho canal.

Sin embargo, la cancelación de las megaplantas de tratamiento sería, a la postre, uno de los tantos conflictos entre autoridades de distintas demarcaciones administrativas, con diversos orígenes partidarios, que afectan al área metropolitana de la Ciudad de México. No será el único ni el primero. Nuevos conflictos de intereses aparecerán en un futuro cercano, principalmente alrededor de las políticas de vialidades, del transporte, de la basura y lo más importante, del agua.

El más reciente es la controversia constitucional promovida hace dos semanas por el presidente Fox para impugnar la norma ambiental aprobada por el gobierno de la capital y que regula la calidad del tratamiento de las aguas residuales destinadas a la recarga de los mantos acuíferos. Resulta absurdo que, cuando el país carece de una norma sobre esa materia, se impugne la validez de la establecida por el gobierno citadino. Máxime si se trata de atacar uno de los problemas mayores de la región: la explotación irracional de los mantos freáticos y la necesidad de recargarlos con agua de buena calidad.