Lunes en la Ciencia, 28 de enero de 2002

La erupción de 1982 explica un enigma de la

antropología

El Chichonal y la tradición oral tzotzil

WENDELL A. DUFFIELD

Circa Anno Domini 1300

Tla-hoc estaba preocupado. La vida nunca había

sido fácil en la selva montañosa de esa parte del mundo (que

con el tiempo sería llamada Chiapas, en la región sur del

actual México); poco hacía, sin embargo, que hasta la más

simple de las tareas diarias venía acompañada de un esfuerzo

y un fracaso inusuales.

Durante todo el último ciclo de estaciones, los

animales salvajes se habían vuelto más y más asustadizos.

Por alguna razón que Tla-hoc no entendía, las criaturas se

comportaban como si tuvieran un sentido de más que los ayudaba a

evitar encuentros con los cazadores, como si una extraña sensación

los mantuviera en constante alerta.

Incluso las plantas dadoras de alimento eran menos generosas

de lo normal, especialmente en la alta y circular montaña sagrada,

centro de los dominios de la tribu. Por generaciones, las laderas de la

montaña habían provisto de abundantes frutas, plantas comestibles,

raíces; ahora algunas partes se habían vuelto áridas

porque el suelo estaba caliente y un vapor humeante salía de la

tierra, imitando el sonido de un gato atrapado o una serpiente espantada.

A veces, Tla-hoc y algunos miembros de la tribu sufrían

ataques de tos cuando recorrían las faldas de la montaña

en busca de comida. Parecía como si algo invisible en el aire les

estuviese dando una advertencia. Para solucionar el problema de la escacez

de comida, la tribu había dejado las acostumbradas tierras altas

al trasladarse a dos días de camino aguas abajo, siguiendo el gran

río que fluía desde la base de su sagrada montaña.

Fue entonces cuando la tierra comenzó a tener breves

espasmos de una fuerza que asustaba. Primero los temblores no eran muy

frecuentes y la gente solía olvidarse de ellos hasta que ocurría

el siguiente; luego sucedían cada vez con más frecuencia

y se hacían más intensos. Aunque Tla-hoc jamás lo

había sentido, había escuchado hablar de un hormigueo en

el cuerpo que parecía provenir de una ligera pero constante vibración

de la tierra, sobre todo cuando estaban en o cerca de la montaña

sagrada.

Tla-hoc se había percatado de que una parte cada

vez mayor del suelo de la montaña se quedaba sin vida y como parecía

que las agitaciones de la tierra se volvían más fuertes,

la gente permaneció en el asentamiento río abajo, deseando

con ansia que su situación pronto mejorara. Pero la vida se hizo

aún más difícil. Un día, el silbido del vapor

caliente que salía de la montaña sagrada se convirtió

en un rugido ensordecedor. Fragmentos de roca y pómez fueron arrojados

muy alto en el cielo. La espumosa y blanca arena pómez caía

cubriéndolo todo, y el miedo hacía que la gente se apretujara

una contra la otra y buscara refugio como pudiese mientras las "caídas"

se repetían intermitentemente durante lo que parecían ser

varios ciclos completos del sol.

Entonces, tan de repente como había empezado, la

lluvia de pómez terminó, el cielo se aclaró y la gente

comenzó a salir. Pero no todo era normal: el antes inmenso río

casi había desaparecido, ahora sólo era un hilo de agua que

unía charcas. Las personas, empero, consideraron esto como una buena

señal, pues a pesar de que la reciente y blanca sábana de

pómez había matado o dañado las plantas, el nivel

del río había descendido tanto que los peces podían

ser capturados con la mano.

Tla-hoc y mucha de su gente se encontraban recogiendo

peces de las charcas cuando el rugido de bloques de roca deslizándose

y el chasquido de árboles que eran arrastrados se escuchó

río arriba. Una corriente de agua llegó tan rápido

que la mayoría de quienes estaban pescando no tuvo tiempo para ponerse

a salvo y evitar ser arrastrados por una corriente de agua casi hirviendo.

Los pocos sobrevivientes y quienes desde tierras más altas presenciaron

el inexplicable acontecimiento dispusieron de los cuerpos escaldados de

sus amigos y narraron la historia. Esta fue trasmitida de generación

en generación hasta convertirse en parte de la sabiduría

popular e historia de su pueblo.

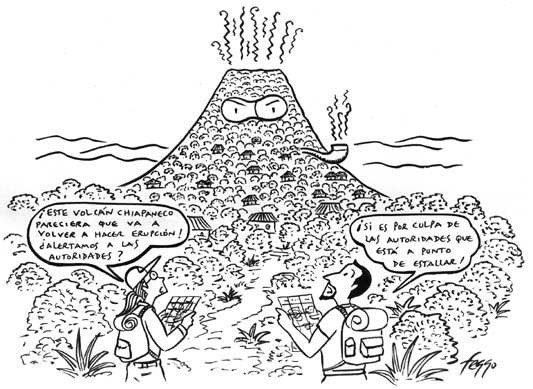

Estas vistas aéreas oblicuas del volcán

Chichonal mirando hacia el oeste, muestran su estado antes y después

de la erupción de 1982. En la vista anterior al acontecimiento sobresalen

las áreas despejadas para la agricultura. El cráter mide

alrededor de un kilómetro de ancho. (Foto "antes": René

Canul. Foto "después": W. A. Duffield)

Anno Domini 1965

Gary Gossen, un estudiante de antropología de la

Universidad de Harvard, deseaba realizar como proyecto de doctorado un

estudio que constituyese un desafío. Y lo encontró en la

selva de Chiapas, donde habitan los indios chamula, descendientes de la

cultura maya. Muchos de ellos únicamente hablan su lengua tradicional,

el tzotzil, y sólo unos pocos hablan español, y puesto que

no existía historia escrita, el antropólogo dependía

únicamente de las memorias de la población actual.

Gossen pasó 15 meses en Chiapas reuniendo un extenso

acervo de tradiciones orales del pueblo chamula. Grabó numerosas

entrevistas tanto en inglés como en tzotzil e interpretó

en la mayoría de las historias, que se remontaban al menos a algunos

cientos de años en el pasado, acontecimientos rutinarios de la vida

real, así como anécdotas fantásticas y graciosas que

reflejan cierto sentido del humor o una completa distorsión de hechos.

No obstante, una historia frecuentemente repetida que narraba la muerte

de muchas personas por un flujo de agua hirviente, desconcertaba a Gossen.

Una destrucción significativa e incluso la cuasi aniquilación

de la cultura era explicable a partir de causas naturales diversas: la

idea de un flujo violento como agente de destrucción resultaba bastante

razonable en esa tierra de abundantes lluvias, pero la idea de un flujo

hirviente parecía desafiar cualquier explicación racional.

Anno Domini 1982, junio

Lo que quedaba de la montaña apareció ante

nuestros ojos. Bob Tilling y yo estábamos azorados al mirar, desde

el aire, la severa y extensa destrucción que la reciente actividad

eruptiva

del tan pequeño -apenas 750 metros de altura- y casi del todo desconocido

volcán había provocado. Era el primero de varios vuelos de

reconocimiento en helicóptero sobre el volcán llamado Chichonal.

La erupción había cesado casi ocho semanas antes de nuestro

arribo, pero los nuevos depósitos estaban aún calientes y

el volcán continuaba vivo, con temblores y fumarolas nocivas.

Por generaciones, los fértiles suelos volcánicos

habían producido alimento para la población local. Ahora,

sin embargo, no había vegetación alguna. Poco a poco, conforme

uno se alejaba de la montaña, la suave sábana de ceniza que

ocultaba la vegetación se hacía más delgada y, eventualmente,

permitía que algunas plantas asomaran sobre ella.

A partir de la poca información publicada que existía,

habíamos podido preparar algo para nuestro viaje exploratorio. No

se tenía conocimiento de ninguna erupción del Chichonal que

hubiese ocurrido, al menos, durante el tiempo en que ya se contaba con

registros históricos escritos. Por si fuera poco, el Chichonal se

sitúa en medio de la selva montañosa a unos 200 kilómetros

del volcán más cercano: ambas son características

poco comunes, ya que la mayoría de los volcanes se ubican en sectores

volcánicos o se distribuyen a lo largo de arcos volcánicos

cuya longitud es de cientos de kilómetros. La consecuencia de ello

fue que, antes de 1982, el Chichonal era desconocido casi por todo el mundo.

Así, sorpresivamente, durante una sola semana,

a finales de marzo y principios de abril de 1982, el volcán llegó

a ser famoso internacionalmente. Tres potentes erupciones de tipo explosivo

originaron el más serio y mortífero de los desastres volcánicos

en la historia de México. Con la sabiduría que se deriva

de la experiencia, los geólogos y autoridades civiles reconocerían

que el Chichonal había dado numerosas señales previas de

que pronto explotaría. Varios registros que pudieron alertar a tiempo

fueron examinados demasiado tarde. Ellos mostraban que durante los meses

anteriores a la explosión, la montaña había incrementado

su actividad con agudos temblores y periodos continuos de tremor, mientras

gases sulfurosos, calientes y presurizados, salían de las grietas

en su superficie. Pero el volcán, sin ningún registro histórico

de erupción, estaba muy alejado de cualquier centro de población

y su observación cercana y frecuente fue desestimada.

Lo ocurrido también puso de manifiesto la importancia

de un reporte técnico escrito un año antes de la erupción

en el que geólogos mexicanos que, entre 1980 y 1981 estudiaron el

volcán como una posible fuente de energía geotérmica,

indicaban haber sentido fuertes sismos durante los días que duró

su estudio de campo. Sin embargo, su reporte, fechado en septiembre de

1981 fue almacenado en alguna oficina de la ciudad de México y,

junto con el Chichonal en la selva de Chiapas, olvidado hasta los siniestros

de marzo de 1982.

Conforme volábamos sobre y alrededor del cráter

ahora truncado por la erupción, Bob y yo notamos que los productos

arrojados en la nueva erupción eran piroclastos, es decir, fragmentos

y esquirlas de roca volcánica creados por el tipo de erupción

más violenta de la naturaleza. Registramos cuanto pudimos tanto

en videocinta como en nuestras libretas. Colectamos muestras de roca y

piezas de vegetación carbonizada para estudios posteriores. Nuestro

piloto aterrizó cuidadosamente sobre el borde del nuevo cráter

de un kilómetro de ancho originado por la explosión de la

antigua cima. Eramos los primeros seres humanos que desde la erupción

ponían pie en el lugar; el piloto estaba preocupado pues podíamos

hundirnos en la ceniza y dañar así el motor o al personal

abordo.

También aterrizamos en lo que quedaba de Francisco

León, pueblo edificado sobre una terraza fluvial del Magdalena,

el gran río que envolvía parcialmente la base del volcán.

Muchas de las construcciones habían sido arrasadas por la nube de

piroclastos que desde el volcán había fluido por el río

pasando a través del poblado. Los únicos restos reconocibles

eran los de la estructura de la iglesia, la parte inferior de sus paredes,

hechas de piedra y mortero, habían sobrevivido a la explosión

piroclástica.

Como si el lugar no hubiese sido castigado lo suficiente,

observamos indicios de que había sido inundado subsecuentemente

por las aguas de un lago, originado detrás de una presa natural

que se formó cuando un tapón de 30 metros de espesor se había

deslizado desde los flancos del volcán y bloqueado el canal del

río Magdalena, dos kilómetros río abajo. A una altura

de diez metros sobre lo que había sido la plaza del pueblo, las

colinas habían sido erosionadas: una vez que la frágil presa

de productos piroclásticos hubo excedido su capacidad, pues el suministro

de agua proveniente de río arriba nunca se había interrumpido,

el agua fue desalojada vertiginosamente y marcas sucesivas de los diferentes

niveles de agua se habían formado.

Justo antes del recorrido, colegas mexicanos nos habían

contado sobre el efímero lago, así que no nos sorprendimos

al ver las diferentes líneas de erosión en los depósitos

de ceniza que cubrían las colinas circundantes. Sin embargo, lo

que lo hacía más interesante era que sus aguas estaban casi

hirviendo, pues se habían acumulado sobre depósitos piroclásticos

cuya temperatura era cercana a los 650° centígrados: el lago

se había formado en una "sartén" con una temperatura superior

a la de ebullición; presumiblemente lo único que evitó

que el agua hirviese fue el continuo suministro de agua fría desde

río arriba.

Durante las semanas que tomó al lago llenarse por

completo, las autoridades mexicanas aconsejaron a los habitantes de río

abajo trasladarse a lugares más altos. Desde el momento en que el

flujo de agua comenzó a erosionar la presa de piroclastos, sólo

llevó una hora de ese 26 de mayo para que ésta se vaciara

por completo. Todavía a una distancia de 10 km río abajo

la corriente de agua tenía una temperatura de 85° C. A 24 km

y aun cuando las autoridades habían recomendado mantenerse lejos

del río, una persona murió y otras tres sufrieron severas

quemaduras por agua a 50° C. No obstante, lo que pudo haber sido un

inmenso desastre desde el punto de vista humano fue evitado casi por completo

gracias a la alerta anticipada.

Anno Domini 1982, julio

Cuando regresamos a Estados Unidos había una insaciable

sed de información sobre la erupción del Chichonal. Sólo

dos años antes, las erupciones dramáticas del Monte Santa

Helena cerca de Portland, Oregon, habían incrementado la atención

pública sobre riesgos volcánicos. Impartimos muchas conferencias

ampliamente ilustradas con fotografías de la destrucción

causada por el Chichonal. El contar y recontar la historia del "flujo hirviente"

a la larga tuvo un resultado inesperado. Al final de una de las pláticas

un miembro de la audiencia se aproximó para decirme que al parecer

yo había resuelto un acertijo que por cerca de dos décadas

había vagado como un fantasma en los corredores de la antropología.

Conforme escuchaba, sentí el estremecimiento que acompaña

al descubrimiento inesperado: el personaje me explicó el enigma

del estudio de Gary Gossen -aquél sobre una tradición oral

que narraba la destrucción de una antigua cultura por un flujo hirviente,

justo allí, en las montañas de Chiapas-. Con el ejemplo en

mano del reciente flujo hirviente, el rompecabezas se completaba.

Durante los meses y años que siguieron a nuestra

breve visita en 1982, los geólogos han realizado muchos estudios

cuyos resultados dan una mayor credibilidad a la historia chamula del flujo

hirviente, ya que simplemente proporciona una versión antigua de

los sucesos de 1982. Se han descubierto restos de cerámica maya

en depósitos prehistóricos de ceniza del Chichonal y se sabe

que las erupciones piroclásticas son características de este

volcán, que se repiten en periodos de algunos cientos años

y que han sucedido durante varios miles de años atrás.

Muchos científicos no consideran la información

trasmitida por tradición oral como objeto de ciencia pura, ya que

no es posible diseñar un experimento que pruebe la validez de una

historia específica. Una dificultad adicional es que el método

científico requiere de la validación mediante resultados

reproducibles más que de una historia contada o del resultado de

un simple experimento. Sin embargo, una lección que aprendí

en la selva de Chiapas es que, dándole el tiempo suficiente, la

propia naturaleza puede llevar acabo el experimento clave sin necesidad

de datos introducidos por los científicos.

La naturaleza, a través del Chichonal, me mostró

que la tradición oral sobre un antiguo flujo hirviente era posible.

El ingrediente clave fue dejar transcurrir el suficiente tiempo y la paciencia

humana para que en 1982 el volcán lo produjese. Conociendo el actual

registro geológico de las erupciones previas, y que los pasados

y actuales flujos hirvientes son muy similares entre sí, pueden

considerarse como los resultados reproducibles que nuestra ciencia exige.

Otra lección que obtuve a partir de mi experiencia

en el Chichonal es que la comunicación abierta, en contacto con

la tradición oral, es fundamental para el progreso científico.

Los científicos a menudo no ven mas allá de los muros artificiales

que erigen alrededor de sus respectivas especialidades. Yo mismo he tenido

tal actitud a lo largo de mi carrera como científico. Si bien es

cierto que no fui a México para aprender antropología, creo

que ese breve contacto con ella y con la historia oral fue la parte más

gratificante y productiva de toda mi experiencia en el Chichonal. Es verdad

que si el azar no hubiese llevado a esta persona a mi conferencia, yo jamás

me hubiese enterado del nexo entre las diferentes especialidades; pero

dicha conexión se efectuó y nos sirve como recordatorio de

que, cuando estamos inmersos en los quehaceres de la vida, debemos tratar

de mirar más allá de nuestro pequeño nicho de intereses.

¡Romper tal barrera quizá pueda traer consigo un caudal enorme

de oportunidades y descubrimientos!

Mientras tanto, la próxima vez que escuche algo

que suene como un cuento, yo no escribiría tan rápido que

es pura fantasía.

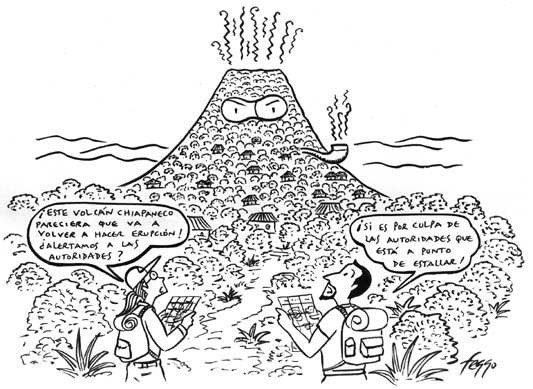

Las vistas aéreas oblicuas muestran el pueblo de

Francisco León antes y después de la erupción de 1982.

La imagen tomada antes del evento se sitúa al noreste, a un lado

del Río Magdalena (al fondo) en dirección al volcán

Chichonal. La estructura larga encerrada en un círculo a un costado

de la plaza es la iglesia. La imagen tomada después se sitúa

al suroeste, a lado del ahora devastado Río Magdalena (en primer

plano). Sobresalen parte de las paredes de la iglesia a la izquierda. El

alto nivel de agua del lago hirviente está delineado en un surco

a través de la base de las colinas en el fondo (Foto "antes"

: Ricardo Meléndez Urista. Foto "después": W. A. Duffield)

(Traducción: Aline Concha Dimas)

El autor es científico emérito en

la investigación geológica en Estados Unidos y profesor en

el Departamento de Geología de la Universidad del Norte de Arizona,

en Flagstaff