Lunes

en la Ciencia, 21 de agosto del 2000

Tiempo y progreso en la era de la

globalización

El instante actual

Antonio Sarmiento Galán

Hace unos meses escuchamos una gran cantidad de opiniones

sobre el "fin de siglo", "del milenio", y sobre la forma de contar el

transcurso del tiempo. Pocas veces se ha dicho tal cantidad de

disparates y se ha ignorado con tanta flagrancia la parte de nuestra

cultura que viene del lado americano.

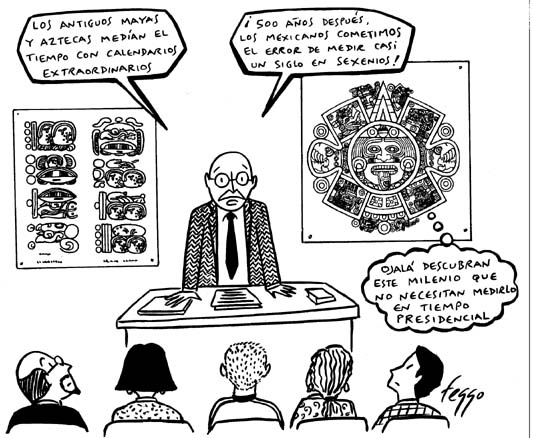

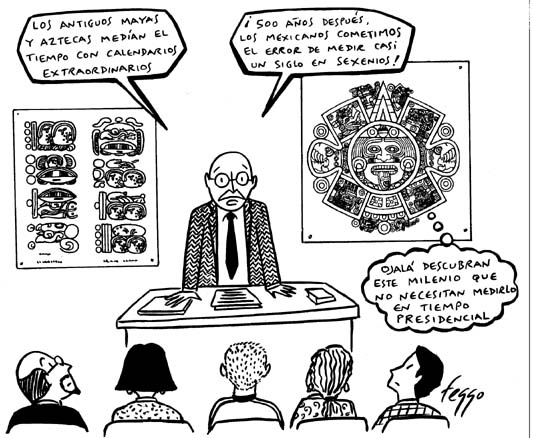

Entre los argumentos para determinar cuándo

termina un siglo, pocos fueron quienes reconocieron que el calendario

occidental actual no es el mismo que aquél con el que empezamos

a contar y ninguno, hasta donde yo puedo asegurar, quien mencionara la

influencia determinante de los calendarios maya y azteca en la

sustitución del viejo calendario juliano por el gregoriano

actual.

El primer calendario de que se tiene registro fue el

utilizado por los agricultores del valle limitado por los ríos

Tigris y Eufrates, con un año de 12 meses, cada uno de los

cuales duraba lo mismo que el tiempo promedio entre dos lunas nuevas

(29 y medio días). Ello resultaba en un año de 354

días, 11 menos que el actual. Estos agricultores pronto

observaron que las fechas para iniciar la siembra dadas por este

calendario, se alejaban de las estaciones adecuadas para ello. Para

corregir esta asincronía, agregaron días y meses extra,

al principio en forma arbitraria y luego en intervalos regulares sobre

un ciclo de 19 años.

El calendario de 365 días

Hasta en el año 46 antes de la era cristiana (46

aC), Julio César (102-44 aC), instituyó el calendario de

365 días con el ajuste correspondiente a los años

bisiestos, el llamado calendario juliano. Pero aun este ajuste en el

calendario juliano no es correcto; el añadir un día cada

cuatro años, equivale en promedio a una sobrecorrección

de 12 minutos cada año solar. De manera que casi mil

años después del establecimiento del calendario juliano,

este pequeño error anual se había acumulado hasta llegar

a cerca de seis días; las celebraciones de la religión

católica como la Pascua, ocurrían cada vez más

cerca del principio de la estación.

En 1582, casi 100 años después de la

llegada de nuestros colonizadores, el error había crecido tanto

que, un Papa de nombre Gregorio XIII, modificó el calendario

que regía en el mundo católico y en el Nuevo

Mundo, cuyas culturas y por ende sus calendarios, no

podían ser reconocidos y aceptados sin crear conflictos de

orden religioso. Las dos modificaciones realizadas son: A) los

años que terminen un siglo y no sean un múltiplo de 400,

no serán bisiestos (el año 2000 por ejemplo, es

bisiesto, pues es divisible por 400, pero el 1900 no lo es); y B) el

calendario se retrasa diez días para ponerlo en fase con las

estaciones (el 4 de octubre fue seguido por el 15 de octubre).

En 1582, casi 100 años después de la

llegada de nuestros colonizadores, el error había crecido tanto

que, un Papa de nombre Gregorio XIII, modificó el calendario

que regía en el mundo católico y en el Nuevo

Mundo, cuyas culturas y por ende sus calendarios, no

podían ser reconocidos y aceptados sin crear conflictos de

orden religioso. Las dos modificaciones realizadas son: A) los

años que terminen un siglo y no sean un múltiplo de 400,

no serán bisiestos (el año 2000 por ejemplo, es

bisiesto, pues es divisible por 400, pero el 1900 no lo es); y B) el

calendario se retrasa diez días para ponerlo en fase con las

estaciones (el 4 de octubre fue seguido por el 15 de octubre).

Estas modificaciones se adoptaron tan gradualmente que

parte de la Revolución Bolchevique de 1917, llamada la gran

revolución de octubre, ocurrió en el mes de noviembre

del nuevo calendario, mismo que se adoptó en Rusia hasta

1923.

En el Nuevo Mundo algo se salvó de la

destrucción cultural que los conquistadores ejecutaron por

motivos religiosos, principalmente. De la mayor precisión de

los calendarios mesoamericanos, en comparación con los

europeos, y de la indudable influencia en la modificación

gregoriana, da fe el trabajo de personajes como Carlos de

Sigüenza y Góngora (1645-1700), quien mostró

cómo un "criollo ilustrado" (según las arrogantes

monarquías europeas) era capaz de corregir los cálculos

aproximados de Eusebio Kino, tanto para la predicción de

eclipses como para la localización geográfica, mediante

el uso del calendario azteca en lugar de las tablas Alfonses.

La adecuación de dicho calendario azteca al conteo

europeo de semanas y meses, y sobre todo, para incorporar las fiestas

religiosas católicas, originó el calendario gregoriano

-un hecho que no reconoció su origen ni resolvió el

problema artificialmente creado por insistir en la medida del tiempo

en términos de los lapsos determinados por el movimiento de la

Tierra alrededor del Sol. Tal tarea es imposible por el sencillo hecho

de que ni el número de días en un año, ni el

número de meses en el mismo, son conmensurables con el

período de traslación de la Tierra alrededor del Sol. De

esta manera, si nos empeñamos en basar nuestro calendario en el

ciclo solar, permaneceremos atorados en la situación actual:

distinto número de días en los meses y en los

años.

Rotación y traslación

Pero ésta no es la única dificultad para

sintonizarnos con el ciclo solar. Ninguno de los dos movimientos

terrestres que se usaban para medir lapsos son uniformes: ni la

rotación de la Tierra sobre su eje (el día) ni su

traslación alrededor del Sol (el año). Estos dos

movimientos están sujetos a una gran cantidad de

perturbaciones, y por lo tanto es difícil que duren lo mismo

cada vez que se repiten.

Con el advenimiento del maser de hidrógeno se

logró el mejor reloj que disponemos actualmente (mide con gran

estabilidad intervalos de tiempo cuya duración sea mayor o

igual a la fracción de segundo dada por

1/1,420,405,752).

Nuestra capacidad actual para medir el tiempo es tal que

a partir de 1972 todos los años se reúne un grupo de

expertos que compara el tiempo atómico con el terrestre e

indica si hay que agregar o quitar un segundo a la duración

oficial del año en cuestión, el llamado segundo

bisiesto, que se añade o sustrae al último minuto del

año. Para mantener la asincronía entre el tiempo

terrestre y el atómico por debajo de 0.9 segundos, fue

necesario añadirle dos segundos a 1972, convirtiéndolo

en el año de mayor duración en los tiempos

modernos.

Incertidumbres

Sin embargo, esta misma capacidad para la medida de

lapsos ha servido a la vez que para saber con una exactitud

incomprensible el tiempo en que se vive, para esclavizar al ser humano

durante todos y cada uno de los instantes de su efímera

existencia: vivimos con plazos definitivos y fatales para todo, desde

la validez de un seguro contra accidentes, la duración de una

carrera, el pago de las llamadas telefónicas, las horas de

espera en los consultorios médicos, etcétera; hasta la

edad máxima para conseguir empleo, el tiempo en el

quirófano, el lapso adecuado dentro del horno crematorio, las

horas de alquiler del velatorio, la duración del traslado en la

carroza, Ƒvaldrá la pena utilizar el tiempo necesario para

evaluar el precio que estamos pagando por esto que el sistema

económico prevaleciente llama "progreso"?, Ƒla

globalización, como causa del neoliberalismo, permitirá

que adoptemos un calendario distinto (aunque sea mejor)?

El autor trabaja en el Instituto de Matemáticas

de la UNAM (Unidad Cuernavaca), y es docente en la Facultad de

Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de

Morelos

[email protected]

Inicio

En 1582, casi 100 años después de la

llegada de nuestros colonizadores, el error había crecido tanto

que, un Papa de nombre Gregorio XIII, modificó el calendario

que regía en el mundo católico y en el Nuevo

Mundo, cuyas culturas y por ende sus calendarios, no

podían ser reconocidos y aceptados sin crear conflictos de

orden religioso. Las dos modificaciones realizadas son: A) los

años que terminen un siglo y no sean un múltiplo de 400,

no serán bisiestos (el año 2000 por ejemplo, es

bisiesto, pues es divisible por 400, pero el 1900 no lo es); y B) el

calendario se retrasa diez días para ponerlo en fase con las

estaciones (el 4 de octubre fue seguido por el 15 de octubre).

En 1582, casi 100 años después de la

llegada de nuestros colonizadores, el error había crecido tanto

que, un Papa de nombre Gregorio XIII, modificó el calendario

que regía en el mundo católico y en el Nuevo

Mundo, cuyas culturas y por ende sus calendarios, no

podían ser reconocidos y aceptados sin crear conflictos de

orden religioso. Las dos modificaciones realizadas son: A) los

años que terminen un siglo y no sean un múltiplo de 400,

no serán bisiestos (el año 2000 por ejemplo, es

bisiesto, pues es divisible por 400, pero el 1900 no lo es); y B) el

calendario se retrasa diez días para ponerlo en fase con las

estaciones (el 4 de octubre fue seguido por el 15 de octubre).