alimentos para el cuerpo y para el espíritu humanos»

(y) «...están siempre presentes en la vida humana».

alimentos para el cuerpo y para el espíritu humanos»

(y) «...están siempre presentes en la vida humana».

Entre los muchos recursos naturales que tiene México,

los hongos destacan como algo enigmático, delicado y misterioso

por sus formas y colores extravagantes, olores delicados o fuertes y propiedades

que regalan delicia en manjares sofisticados, transportan a la mente a

mundos insospechados y porque también pueden provocar la muerte.

Como señala el doctor Víctor M. Toledo: «...los hongos

han sido y son  alimentos para el cuerpo y para el espíritu humanos»

(y) «...están siempre presentes en la vida humana».

alimentos para el cuerpo y para el espíritu humanos»

(y) «...están siempre presentes en la vida humana».

Los hongos han estado desde tiempos inmemoriales ligados a las culturas indígenas, especialmente a las mesoamericanas y en particular a las de México, en donde más de diez grupos étnicos los usan como alimento, medicina o para ayuda espiritual.

¿Qué son los hongos?

Tradicionalmente se les ha considerado como vegetales; es decir, pertenecientes al reino de las plantas. Sin embargo, son organismos totalmente ajenos a ellas tanto por su estructura como por la manera de nutrirse y de reproducirse. Resulta admirable que un hongo, desde el punto de vista químico, sea más afín a un animal que a un vegetal, puesto que no tienen celulosa, tan común en las plantas, pero contienen quitina, una substancia típica del carapacho de los insectos. El que los hongos posean características propias hace que estos seres sean independientes de animales y vegetales. Es por ello que científicamente se ha llegado a la conclusión de que los hongos son hongos, como bien afirman ciertos grupos indígenas en México. Los hongos forman así un grupo de organismos independiente que junto con las bacterias, los protozoarios, las plantas y los animales, forman los cinco reinos de la naturaleza.

En cuanto a su estructura, la gran mayoría de los

hongos está formada por simples redes algodonosas pero intrincadas

y subterráneas o inmersas en los tejidos de los organismos que parasitan,

o se extienden sobre la superficie en donde crecen, como ocurre con los

mohos de los alimentos. De dichas masas algodonosas, en el caso de los

hongos macroscópicos, emergen las fructificaciones, una o cientos

de ellas. Estas fructificaciones son los conocidos hongos de sombrerito

y tienen la función de producir diminutas «semillas»,

conocidas como esporas (un polvo que apenas vemos) y que hacen que el hongo

se disemine. Así, «un hongo» que vemos en el  prado o en el bosque es únicamente su fruto. El verdadero,

aquella masa algodonosa, quedará oculta ante nuestros ojos en el

suelo. En el caso de las trufas, ni siquiera veremos las fructificaciones,

pues éstas crecen por debajo de la tierra; animales silvestres o

amaestrados por los buscadores de trufas (perros o cerdos) las detectan

por medio del olfato. Estos animales se comen el hongo y diseminan las

esporas a través de sus heces fecales, al igual que ocurre con otros

hongos.

prado o en el bosque es únicamente su fruto. El verdadero,

aquella masa algodonosa, quedará oculta ante nuestros ojos en el

suelo. En el caso de las trufas, ni siquiera veremos las fructificaciones,

pues éstas crecen por debajo de la tierra; animales silvestres o

amaestrados por los buscadores de trufas (perros o cerdos) las detectan

por medio del olfato. Estos animales se comen el hongo y diseminan las

esporas a través de sus heces fecales, al igual que ocurre con otros

hongos.

Las masas algodonosas en el suelo crecen por lo general en forma de disco y su crecimiento es radial. De esta manera resulta que la parte más activa es la periferia de tales discos y en ella es en donde se desarrollarán las fructificaciones, es decir, «los honguitos». Tales fructificaciones quedarán acomodadas en el suelo a manera de un círculo que, al paso del tiempo, se irá agrandando hasta tener más de 50 metros de diámetro. Son estos círculos los conocidos «anillos de brujas» o «anillos de hadas», tan citados desde la época medieval por estar ligados a la brujería. Según se decía, aquella persona que se parara en medio de un anillo de brujas, se embrujaba y más si el hongo era venenoso. Algo podría haber de cierto, ya que algunos hongos tóxicos presentan toxinas volátiles, como sucede con los alucinógenos.

La variedad de los hongos es tan vasta, que los encontramos

de todos los colores, formas y tamaños. Desde formas microscópicas

hasta grandes masas de cientos de metros. Entre los mohos, que son los

hongos microscópicos, están aquellos verdes que pudren las

naranjas mal almacenadas. Uno de ellos, que crece en muchos medios como

alimentos contaminados, fue descubierto casualmente por el científico

Flemming al estudiar bacterias altamente peligrosas para el hombre y observar

que el  moho detenía el crecimiento de la bacteria. Descubrió

así la penicilina y abrió el camino de la gran industria

de los antibióticos a base de los hongos. En dicho mundo de los

hongos microscópicos, están las levaduras, minúsculas

células que tienen la peculiaridad de desarrollar grandes masas

en los medios azucarados, fermentándolos y produciendo alcohol y

bióxido de carbono. He aquí la base de la elaboración

de los vinos, las cervezas y de muchas bebidas tradicionales como el tepache

y el colonche, pozol, pulque, tejuino y tuba, entre otras, tan arraigadas

en diferentes grupos indígenas del país.

moho detenía el crecimiento de la bacteria. Descubrió

así la penicilina y abrió el camino de la gran industria

de los antibióticos a base de los hongos. En dicho mundo de los

hongos microscópicos, están las levaduras, minúsculas

células que tienen la peculiaridad de desarrollar grandes masas

en los medios azucarados, fermentándolos y produciendo alcohol y

bióxido de carbono. He aquí la base de la elaboración

de los vinos, las cervezas y de muchas bebidas tradicionales como el tepache

y el colonche, pozol, pulque, tejuino y tuba, entre otras, tan arraigadas

en diferentes grupos indígenas del país.

Las levaduras son también la base de la panadería, pues al producir el bióxido de carbono, hacen que la harina del pan se esponje. Por otra parte, bien sabido es el alto conteni do vitamínico de la levadura de la cerveza, la cual la industria químico farmacéutica la cultiva para presentarla en cápsulas o pastillas. El hongo chino del té u «hongo maravilloso», tan famoso y al que se le atribuyen muchas curaciones y milagros, no es más que una masa de levaduras y bacterias ayuda a la digestión.

La importancia ecológica de los hongos y su alta diversidad

Para

crecer, los hongos absorben del medio en donde se desarrollan (suelo, troncos

podridos, frutos en descomposición, alimentos mal almacenados, líquidos

azucarados, tejidos vegetales o animales vivos o muertos) las substancias

con las cuales se nutren. Al llevar a cabo esta función fisiológica,

que a su vez es ecológica, destruyen o transforman químicamente

dicho medio. Al degradar los hongos, junto con las bacterias, la materia

orgánica en un bosque o en un jardín (la hojarasca, las ramas

y los frutos tirados) o en el medio en general en donde crecen, poco a

poco hacen que dicha materia orgánica se incorpore al suelo o se

difunda en el medio y sea aprovechada por los vegetales u otros seres vivos.

Gracias a los hongos (y a las bacterias, entre otros organismos) los cadáveres

se pudren y se incorporan totalmente al suelo.

Para

crecer, los hongos absorben del medio en donde se desarrollan (suelo, troncos

podridos, frutos en descomposición, alimentos mal almacenados, líquidos

azucarados, tejidos vegetales o animales vivos o muertos) las substancias

con las cuales se nutren. Al llevar a cabo esta función fisiológica,

que a su vez es ecológica, destruyen o transforman químicamente

dicho medio. Al degradar los hongos, junto con las bacterias, la materia

orgánica en un bosque o en un jardín (la hojarasca, las ramas

y los frutos tirados) o en el medio en general en donde crecen, poco a

poco hacen que dicha materia orgánica se incorpore al suelo o se

difunda en el medio y sea aprovechada por los vegetales u otros seres vivos.

Gracias a los hongos (y a las bacterias, entre otros organismos) los cadáveres

se pudren y se incorporan totalmente al suelo.

No existe un solo medio o substrato en la corteza terrestre en donde no crezcan los hongos, pues todos tienen muy bajos requerimientos para su crecimiento. Es asombroso observar, por ejemplo, que en los trópicos, los hongos (los mohos en particular) crecen hasta en las lentes de las cámaras fotográficas u otros aparatos ópticos. Es común observar que en los lugares húmedos y sombríos, los mohos crecen sobre cualquier material: ropa, zapatos, libros, paredes, etcétera. Los hongos de sombrerito se han visto crecer incluso sobre los tapetes, no solo de las casas, sino de los autos. Hay documentos de la antigüedad que narran como el merulio u hongo de los sótanos destruyó totalmente edificaciones de madera, por lo que se le llamaba la «lepra de las casas», o de cómo este hongo destruía embarcaciones. Se cuenta que toda la flota inglesa, en los tiempos napoleónicos, fue acabada por tal hongo. Así pues, su acción es tan grande en la naturaleza que, gracias a ello, la basura no nos inunda, o mejor dicho no nos inundaba, pues con la era de los plásticos se ha puesto a los hongos una barrera ecológica. El plástico tarda muchos años en ser degradado o destruido, mientras al vidrio no lo atacan ni los hongos ni ningún otro organismo.

El que los hongos se puedan desarrollar en cualquier medio ha favorecido su diversificación intensa desde que aparecieron en la Tierra y hoy existen por millares. A nivel mundial se calcula que son más de dos y medio millones de especies, por lo que después de los insectos, es el grupo más grande en la naturaleza. Calculo que existen en México más de 200 mil especies de hongos. Estamos hablando de especies, no de individuos; tratándose de individuos, los hongos cubrirían la faz de la Tierra si germinaran todas las esporas que se producen por billones.

Sin embargo, lo contrastante y patético del caso de esta gran riqueza es que conocemos de ella apenas lo mínimo. El especialista inglés Hawksworth, quien fue el que calculó los más de dos y medio millones de especies, hizo ver que solamente conocemos alrededor del cinco por ciento. México no escapa a estas consideraciones, ya que de las más de 200 mil especies que tenemos, apenas conocemos el cuatro por ciento. Si hay tantos hongos y, como se dice vulgarmente, «están hasta en la sopa», ¿por qué no los hemos estudiado?, ¿qué pasa con la ciencia o mejor dicho con los científicos»? Los hongos, estudiados desde hace mucho (Fray Bernardino de Sahagún en su monumental obra bien los describió), han recibido poquísima atención y ello refleja el enorme atraso que tenemos en el conocimiento de la vida en el planeta. Un científico extranjero dijo acertadamente que el hombre de ciencia conoce más acerca del nombre de las estrellas que el de los organismos que viven en la Tierra. Nuestras instituciones científicas y de educación superior no se han desarrollado plenamente, nos falta madurez y sacudirnos del burocratismo y sobre todo de la laxites (por no decir flojera) con la que trabajamos. Y vaya que tenemos que apresurar el paso, pues la contaminación y la drástica alteración que estamos provocando al medio hacen que desaparezcan cientos de individuos. Y lo más grave: especies, por lo que después no habrá nada que estudiar o aplicar y todo que lamentar.

Las tradiciones indígenas en los hongos

México goza de una enorme riqueza en tradiciones debido a la gran variedad de grupos étnicos, y a la opulenta y variada vegetación que cubre el territorio nacional, motivada por la orografía y la complejidad de climas del país. A ello se debe que los hongos, como parte del entorno, tengan un lugar sobresaliente en las tradiciones. Es verdaderamente fascinante caminar en un bosque de pinos en la época de lluvias y descubrir la inmensa variedad de hongos que crecen en el suelo o mantillo del mismo o sobre los troncos tirados. Pero también lo es visitar los mercados populares y encontrar a la venta centenares de hongos comestibles en una gama de formas, colores, tamaños y descubrir sus nombres vernáculos: trompetas, yemitas, añiles, juandiegos, gachupines, pancitas, xoletes, nanacates, yuyos, terneritas, senzos, pambazos, rubellones, orejitas. En mi reciente libro reseñé más de cinco mil 500 nombres de hongos y más de dos mil se adscriben a los comestibles. Mil de ellos están en lenguas indígenas y esto da fe del arraigo de los hongos en las tradiciones mexicanas.

Este conocimiento indígena es muy profundo debido a la herencia de las culturas precolombinas que se desarrollaron en íntima relación con el medio que las rodeaba.

La profesora Cristina Mapes, de la UNAM, en un estudio sobre el uso de los hongos entre los purépechas en la zona del Lago de Pátzcuaro, vivió una experiencia esclarecedora. Ella interrogó a un indígena sobre qué es un hongo. Le presentó un conjunto de fotografías a colores de plantas, animales y hongos, intencionalmente revueltas entre sí; se le pidió que las separara en dos grupos, el de las plantas y el de los animales. Sin embargo, la persona formó tres: el de las plantas, el de animales y el de los hongos. Se le preguntó por que no ponía los hongos con las plantas y el indígena repuso que no porqué los hongos no son plantas. Se le dijo entonces, «no me diga usted que son animales» y el indígena con cierta extrañeza primero y sabiduría después, respondió: «Señora, los hongos son hongos». Esta verdad que los científicos encontraron apenas hace unas décadas, nuestros indígenas la conocen de tiempos remotos. Los purépechas definen a los hongos como: echeri uetsikuaro enganaka, que quiere decir «nacido de la tierra o flor de tierra». Concepción bastante exacta y acorde con el concepto científico sobre los hongos que se tiene ahora.

En contraste con ese conocimiento, está el de la población urbana. Para muchos citadinos todos los hongos son venenosos, excepto el champiñón cultivado. El por qué de esta ignorancia se debe a razones históricas. Nuestros «queridos» conquistadores eran casi todos procedentes de Extremadura, en donde los hongos comestibles no gozan de popularidad o son ignorados. Si ha ello le sumamos el bajo nivel cultural de tales invasores, el resultado es que la población mexicana descendiente de aquéllos ignore a los hongos. Otra cosa hubiera sucedido si tales personajes hubieran arribado de Cataluña, por ejemplo, en donde los hongos forman parte importante de la tradición.

A cambio, tenemos la sabiduría de los grupos indígenas de México, especialmente los nahoas del centro y sureste del país y algunos casos de la Sierra de Chihuahua, y demás grupos étnicos de América; no así los grupos étnicos del norte del continente (con algunas excepciones: se tiene cierta información sobre el empleo de algunos hongos, incluso medicinales o sagrados, entre los ojibwas o chipewas de los Grandes Lagos, entre Estados Unidos y Canadá, y de grupos amazónicos y peruanos). Están los hongos tan arraigados en las culturas indígenas mexica nas, que en la región de Chignahuapan, Puebla, existe una iglesia dedicada al culto de un hongo, el llamado «Nuestro Señor del Honguito» o el «Señor de la Salud».

¿Cómo identificar hongos comestibles

y venenosos?

No

existe una fórmula que nos ayude a diferenciarlos. La creencia de

hervir los hongos con un ajo o una moneda de plata y observar si éstos

se ennegrecen para descubrir si son venenosos, observar si el hongo se

mancha al maltratarse o escoger los hongos con gusanos como indicadores

son prácticas inexactas y peligrosas. El único camino es

el de estudiar las características que los definen como especies,

tales como la forma y el color de todas sus partes.

No

existe una fórmula que nos ayude a diferenciarlos. La creencia de

hervir los hongos con un ajo o una moneda de plata y observar si éstos

se ennegrecen para descubrir si son venenosos, observar si el hongo se

mancha al maltratarse o escoger los hongos con gusanos como indicadores

son prácticas inexactas y peligrosas. El único camino es

el de estudiar las características que los definen como especies,

tales como la forma y el color de todas sus partes.

La manera segura de identificarlos es preguntándole a los campesinos o indígenas en los bosques o comprarlos en los mercados populares. La sabiduría que ellos tienen sobre los hongos es bastante exacta. Saben tanto de hongos nuestros campesinos o indígenas porque viven en contacto directo con ellos; han heredado de sus ancestros tal conocimiento y lo han ido transmitiendo de generación en generación. Así, un campesino adulto no puede equivocarse por la enorme experiencia que tiene acumulada y los hongos comestibles que se venden en un mercado son absolutamente seguros pues pasaron antes por manos expertas.

Los casos de envenenamientos por hongos son sumamente escasos. Se han debido a ignorancia, imprudencia o descuido. Sin embargo, se les ha dado mucha difusión amarillista que acrecienta en la población urbana la repulsa por los hongos. En algunas de las intoxicaciones, los recolectores de los hongos estaban alcoholizados y se los dieron a la señora de la casa para que los guisara. En otro caso, se trató de niños que, en plan de juego, recolectaron hongos y se los dieron a su abuelita; ésta los guisó y toda la familia terminó en el hospital. En otro incidente, una señora falta de recursos recolectó unos hongos y se los vendió a un ama de casa. Los hongos eran muy venenosos e intoxicaron a toda la familia.

En todos estos casos se localizó a los recolectores, quienes señalaron en dónde habían encon trado los hongos, lo que sirvió para su estudio e identificación.

Es bueno saber que hay dos tipos de intoxicaciones por

hongos: las benignas, que solamente provocan dolores abdominales, vómitos

y diarreas media hora después de haber ingerido los hongos; y las

letales, cuyo síntomas aparecen ocho o 24 horas después de

la ingestión. Al principio, los síntomas son iguales, pero

en el segundo caso las diarreas son con sangre. Para entonces, la víctima

tiene el veneno en el hígado y el médico poco o nada puede

hacer, dependiendo del grado de ingestión y de la edad del paciente.

Con las intoxicaciones benignas no es necesario hacer nada; o a lo sumo,

aplicar un vomitivo o laxante.

Los hongos medicinales

Varios

hongos presentan propiedades medicinales y gozan de popularidad en la medicina

tradicional. No son muchos pero no por ello son despreciables. En el Atlas

de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana, vol. 3, de la enciclopedia

publicada por el Instituto Nacional Indigenista en 1994, presenté

una síntesis de este conocimiento. Son más de 20 las especies

de hongos con acción terapéutica reconocida. Están,

por ejemplo, las orejas de palo, el colador del brujo, las estrellas de

tierra, las bombas reventadoras, los huevitos y las lamas. Estos hongos

los emplean los campesinos contra piquetes de insectos, granos o verrugas,

infecciones de los ojos, o como cicatrizantes,

hemostáticos, purgantes. El conocido y mexicano cuitlacoche, hongo

parásito de las mazorcas del maíz que es muy famoso entre

los comestibles por su exquisito sabor, es importante además por

su acción contra los granos, la erisipela y las quemaduras. Por

otra parte, la medicina moderna ha encontrado que de varios hongos se pueden

extraer principios anticancerígenos con resultados muy halagadores.

Varios

hongos presentan propiedades medicinales y gozan de popularidad en la medicina

tradicional. No son muchos pero no por ello son despreciables. En el Atlas

de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana, vol. 3, de la enciclopedia

publicada por el Instituto Nacional Indigenista en 1994, presenté

una síntesis de este conocimiento. Son más de 20 las especies

de hongos con acción terapéutica reconocida. Están,

por ejemplo, las orejas de palo, el colador del brujo, las estrellas de

tierra, las bombas reventadoras, los huevitos y las lamas. Estos hongos

los emplean los campesinos contra piquetes de insectos, granos o verrugas,

infecciones de los ojos, o como cicatrizantes,

hemostáticos, purgantes. El conocido y mexicano cuitlacoche, hongo

parásito de las mazorcas del maíz que es muy famoso entre

los comestibles por su exquisito sabor, es importante además por

su acción contra los granos, la erisipela y las quemaduras. Por

otra parte, la medicina moderna ha encontrado que de varios hongos se pueden

extraer principios anticancerígenos con resultados muy halagadores.

Los misteriosos hongos sagrados

Con los estudios sobre los hongos sagrados o neurotrópicos,

los Wasson fundaron una nueva rama de la ciencia, la etnomicología

(la de los hongos en relación con la raza humana). La señora

Wasson, rusa de nacimiento, conocía mucho sobre el uso y propiedades

de los hongos comestibles, mientras que él, un clásico anglosajón,

periodista en aquel  entonces, no sabía nada de ellos; para él,

todos eran venenosos. Esta disparidad entre la pareja los motivó

a estudiar por qué había pueblos (como el ruso) que tenían

una cultura en los hongos y pueblos que no. El escudriñamiento los

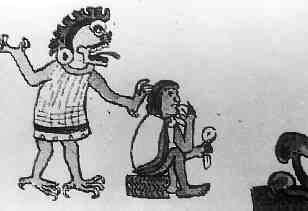

hizo llegar a México buscando las representaciones mayas de hongos

en piedra: interesantes estatuillas de unos 30 centímetros de altura,

antropomórficas o zoomórficas, con un hongo en la cabeza.

Los hongos que descubrieron los Wasson se adscriben al género Psilocybe

(aunque al principio también se identificaron, erróneamente,

con Stropharia), honguillos entonces muy mal conocidos científicamente.

Incluso, se llegó a pensar en esa época que eran exclusivamente

mexicanos, como lo demuestra el título de la obra maestra que Heim

y Wasson publicaron en París en 1958, en honor de la esposa de Wasson,

quien recientemente había fallecido: Les Champignons Hallucinogènes

du Mexique.

entonces, no sabía nada de ellos; para él,

todos eran venenosos. Esta disparidad entre la pareja los motivó

a estudiar por qué había pueblos (como el ruso) que tenían

una cultura en los hongos y pueblos que no. El escudriñamiento los

hizo llegar a México buscando las representaciones mayas de hongos

en piedra: interesantes estatuillas de unos 30 centímetros de altura,

antropomórficas o zoomórficas, con un hongo en la cabeza.

Los hongos que descubrieron los Wasson se adscriben al género Psilocybe

(aunque al principio también se identificaron, erróneamente,

con Stropharia), honguillos entonces muy mal conocidos científicamente.

Incluso, se llegó a pensar en esa época que eran exclusivamente

mexicanos, como lo demuestra el título de la obra maestra que Heim

y Wasson publicaron en París en 1958, en honor de la esposa de Wasson,

quien recientemente había fallecido: Les Champignons Hallucinogènes

du Mexique.

En la historia de los hongos sagrados podemos encontrar varias etapas. Las tribus indígenas, ávidas de descubrir desconocidos horizontes y más recursos, emigraban hacia el sur en este continente americano a partir de su arribo a través del estrecho de Bering. A su paso por los lugares descubiertos, experimentaban el uso de nuevas especies. En el caso de los hongos, a su llegada a América usaron el famoso «hongo rojo de las motitas rojas», conocido ahora entre los campesinos como «mosquero», por su propiedad de matar moscas y mosquitos, e identificado científicamente como Amanita muscaria. Se dice que este hongo es muy venenoso, lo cual es falso: era, o probablemente es todavía, un importante hongo entre las tribus primitivas de Siberia que lo ingerían en ceremonias muy especiales. Al encontrarlo los emigrantes en América, lo siguieron consumiendo y adorando, como lo hacen todavía los ojibwas o chipewas en Estados Unidos y Canadá. Este hongo abunda en los pinares de aquellas latitudes.

Pero al avanzar las tribus hacia el sur y llegar a México, en donde es escaso, tuvieron que buscar otras alternativas. Hay indicios muy importantes del consumo y adoración de la Amanita muscaria entre purépechas y mayas, pero se supone que el cambio a los psilocybes estuvo influenciado por los síntomas que producen. Mi hipótesis es que al descubrir los indígenas que los hongos «mexicanos» no provocaban dolores abdominales ni vómitos, contrario a la Amanita muscaria, poco a poco fueron substituyendo unos hongos por otros. Es interesante observar que los indígenas mexicanos se expresan hoy de Amanita muscaria con mucha consideración, haciendo ver que no se debe comer, pero tampoco destruir; le guardan respeto, lo que refleja algún culto ancestral.

Vino así el advenimiento y prosperidad del uso ceremonial de los hongos del género Psilocybe. El colapso llegó después con la dominación europea que trató de borrar a través de la Inquisición el uso de estos «endemoniados hongos», enemigos de la cristiandad. Los indígenas se remontaron así a las sierras, escapando de aquella persecusión y en tales lugares conservaron sus prácticas sagradas, las cuales poco a poco se fueron mezclando con el cristianismo, como sucedió en Huautla de Jiménez, Oaxaca, un relicto hasta 1957 del culto de los hongos sagrados.

Los Wasson descubrieron a María Sabina en Huautla,

a quien elevaron a la categoría de la máxima sacerdotisa.

Sin embargo, María Sabina no era la única ni la mejor. En

ese entonces fue común que en las comunidades indí  genas hallar mujeres y hombres dedicados a «curar»

o a «guiar» con los hongos sagrados a los aldeanos que se lo

solicitaban. Los indígenas ingerían los hongos para curarse

alguna enfermedad, aunque todo era sugestión, pues estos hongos

no curan ninguna. Son buenos «para hablar con Dios» o «para

hablar con nuestros difuntos», dicen frecuentemente los indígenas.

Hubo incluso en la región de Huautla reclamos hacia María

Sabina, a quien acusaban de comercializar algo sagrado que no le pertenecía.

Esto, en alusión a la explotación que de los hongos sagrados

realizaban Wasson y sus colaboradores, todos extranjeros o ladinos. Los

hongos mencionados habían permanecido por siglos celosamente ocultos

por los indígenas, como resultado de la persecución de que

fueron víctima durante la Inquisición.

genas hallar mujeres y hombres dedicados a «curar»

o a «guiar» con los hongos sagrados a los aldeanos que se lo

solicitaban. Los indígenas ingerían los hongos para curarse

alguna enfermedad, aunque todo era sugestión, pues estos hongos

no curan ninguna. Son buenos «para hablar con Dios» o «para

hablar con nuestros difuntos», dicen frecuentemente los indígenas.

Hubo incluso en la región de Huautla reclamos hacia María

Sabina, a quien acusaban de comercializar algo sagrado que no le pertenecía.

Esto, en alusión a la explotación que de los hongos sagrados

realizaban Wasson y sus colaboradores, todos extranjeros o ladinos. Los

hongos mencionados habían permanecido por siglos celosamente ocultos

por los indígenas, como resultado de la persecución de que

fueron víctima durante la Inquisición.

Es interesante conocer la nomenclatura popular de estos hongos sagrados, la cual nos revela el conocimiento que los indígenas tenían y tienen de ellos. La palabra teonanácatl, citada por Sahagún, no se ha localizado actualmente, dudándose de su correcta escritura. Existe entre los indios de la Sierra de Puebla (región de Necaxa), la denominación teotlaquilnanácatl, que recogí en mis pesquisas en 1958. La palabra tlaquil o tlachil, intercalada entre la de teonanácatl, es probable que signifique pintar, por lo que toda la expresión en conjunto querrá decir «el hongo divino que pinta», aludiendo a las alucinaciones coloridas que produce. Otras denominaciones aplicadas a los hongos alucinógenos son las de angelitos, santitos, niñitos, niño de la aguas, cositas, cositas que brotan los que brotan de la tierra, los que vienen por sí solos, hongo luminante, alcaldes, el chiquitín que brota y otras muchas, además de aquéllas derivadas de la época de la Inquisición, como hongo del demonio u hongo diabólico.

Por respeto, cariño o temor, es frecuente que las denominaciones de estos hongos estén en diminutivo y muchas veces aluden a los niños, por relacionarlos con los angelitos que, según se dice, descienden del cielo cuando la persona está bajo sus efectos. Son hongos para meditar y no moverse y están totalmente ajenos al sexo. Las personas que los ingieren y están bajo su efecto son pasivas, no caminan y permanecen acostadas o sentadas todo el tiempo que dura la acción. Esto va acorde con varias figuras de cerámica de origen náhuatl, o algunos hongos de piedra de la cultura maya y en donde se observan personajes en posición de meditación, de éxtasis o descendiendo.

La experiencia

La acción es de alrededor de cinco o más

horas, si la dosis y las condici  ones de la ingestión fueron las usuales. Normalmente

se toman doce honguitos (seis pares, como dicen los indígenas, ya

que siempre los cuentan por pares, «él y ella»). Las

manifestaciones se inician con percepciones en colores de objetos reales

transformados en otros (es decir ilusiones, como una silla verla en forma

de otra cosa); u objetos que no existen en el lugar de los hechos (alucinaciones),

seguidas por movimientos o vuelos, pláticas con personas irreales

o percepción de sonidos, cánticos o música. Todo,

sin dejar de sentirse uno mismo y sin abandonar su identidad ni el lugar

en donde se está.

ones de la ingestión fueron las usuales. Normalmente

se toman doce honguitos (seis pares, como dicen los indígenas, ya

que siempre los cuentan por pares, «él y ella»). Las

manifestaciones se inician con percepciones en colores de objetos reales

transformados en otros (es decir ilusiones, como una silla verla en forma

de otra cosa); u objetos que no existen en el lugar de los hechos (alucinaciones),

seguidas por movimientos o vuelos, pláticas con personas irreales

o percepción de sonidos, cánticos o música. Todo,

sin dejar de sentirse uno mismo y sin abandonar su identidad ni el lugar

en donde se está.

Ingerí estos hongos en 1958, en una lejana aldea indígena, más allá de Huautla de Jiménez, a donde llegaba frecuentemente en mis viajes de estudio y comisiones que tenía sobre los hongos neurotrópicos por parte de empresas químico-farmacéuticas. El último día que tenía que pernoctar en dicho lugar, decidí probar los hongos, los cuales había manejado y estudiado mucho pero dudaba de que tuvieran tales efectos alucinógenos. Los ingerí siguiendo cuidadosamente las indicaciones que me dieron, pues para los mazatecos tomar tales hongos era motivo de un alto respeto a la religión y a los hongos. Escogí mis propios hongos que había recolectado en la mañana de ese día, por lo del dicho, «no me fueran a dar gato por liebre». Fueron unos inocentes sanisidros, de los hongos sagrados más comunes en la región que nacen sobre estiércol; si no veía o sentía nada, seguro iba a tener una fuerte infección intestinal.

El lugar donde los ingerí era una casa indígena, humilde pero grande, con piso de tierra y en donde vivía una mujer de avanzada edad con sus tres hijos. Yo era el único «hombre blanco» en la comunidad. La ceremonia la presidió la mamá quien recomendó a dos de sus hijos me acompañaran en la ceremonia. Los cuatro ingerimos hongos.

Los hongos fueron pasados ante incienso frente a un altar y la señora rezaba en español y mazateco en una mezcla bastante confusa. Después de aproximadamente media hora de la ingestión y de platicar con la familia, decidí irme a mi petate. Se apagaron todas las velas (no había electricidad) y me sentía bien, totalmente normal.

Cuando estaba pensando que todo aquello era una farsa,

vi súbitamente a la secadora de hongos (artefacto con un quinqué

cubierto con periódicos y acomodado en un rincón y el cual

era el único punto luminoso de la habitación), convertido

en un castillo con facciones humanas, carica  turesco, que se movía y me hablaba. Me decía

«ven, ven, no tengas miedo»; a través de un rayo de

luz que se colaba y llegaba a mi petate, veía que dicho rayo era

un largo brazo o tentáculo del castillo, con una mano terminal que

me indicaba fuera hacia allá.

turesco, que se movía y me hablaba. Me decía

«ven, ven, no tengas miedo»; a través de un rayo de

luz que se colaba y llegaba a mi petate, veía que dicho rayo era

un largo brazo o tentáculo del castillo, con una mano terminal que

me indicaba fuera hacia allá.

Al ver aquello, me sentí aterrorizado y traté de dormirme. Sin embargo, me fue imposible lograrlo. Descubrí entonces que veía llamativos puntos de colores tanto con los ojos abiertos como cerrados. Era una visión tan placentera que me sentí muy cómodo en el petate, contrario a las molestias de otras noches por las terribles pulgas.

Tan cómodo estaba, que me atreví a llamarle la atención al castillo, que seguía insistiendo en que fuera hacia él. Le dije «ya no me molestes, no iré». Después aparecieron otras visiones: gigantescos negros danzando a su alrededor, una cueva misteriosa con animales exóticos bajo mi petate y a la que iba y no podía regresar; una visión de las calles de la ciudad de México en donde me veía caminando en estado de locura. Finalmente, unos parientes que tenía tiempo de no ver y que, de repente, se me aparecieron y saludaron delante del petate. Yo creía en todo lo que veía, pero al mismo tiempo recordaba quién era y en dónde estaba y que había comido los hongos; estaba consciente.

Así pasé casi toda la noche hasta que quedé profundamente dormido alrededor de las 3 o 4 de la mañana. Al despertar a las 5, que es cuando se levantaba la familia, me sentí bien y lo primero que vi fue mi secadora de hongos, más no al castillo burlón. Debido al efecto de aparente desdoblamiento de la mente, de ver cosas y poderlas narrar, de no perder la razón y sobre todo a que no se producen efectos acumulativos o nocivos en el organismo, los hongos alucinógenos despertaron la curiosidad de científicos, antropólogos, químicos, neurobiólogos y psiquiatras, entre otros. Al observar que los indígenas comían estos hongos y no se les notaba ningún trastorno mental o físico se pensó en emplearlos en experimentos en psiquiatría y en los estudios sobre la esquizofrenia. Mucho se adelantó en estudios químicos y cultivos realizados en Suiza, Francia y Estados Unidos. Pero todo se detuvo al prohibirse su uso y catalogarlos como una droga. Y sigue detenido por el mal uso que hicieron grupos de jóvenes extranjeros que arribaron a Huautla en busca de la aventura de los hongos.

Los procesos de aculturación en México

y sus graves repercusiones

Jaime García Terrés, en el número 19 de su revista Biblioteca de México bien comentó a propósito de tal invasión extranjera que «convirtió a Huautla en sospechoso centro de atracción turística para una turba de jóvenes ociosos, cazadores de sensaciones «exóticas», que la infestaron sin respeto alguno a su carácter de santuario secular». Raro, o a veces imposible, es encontrar ahora indígenas que consuman desde el punto ceremonial o religioso los hongos sagrados. Quedaron muchas cuestiones y hongos sin investigar y ceremonias que dilucidar, como el uso y papel del «gran mundo» y los «hombrecitos», misteriosos hongos que junto con las «mujercitas», son parte de las ceremonias nocturnas de la región del Nevado de Toluca. Es urgente que los estudios sobre el uso ceremonial de los hongos, al igual que el de los comestibles y medicinales, se intensifique y profundice, antes de que el conocimiento sobre ellos desaparezca.

La sobreexplotación de los hongos y la conservación de los bosques

El

consumo y comercialización de los hongos comestibles se basa en

la recolección que se hace de ellos en los bosques en la época

de las lluvias. Dicha recolección debe de realizarse de tal manera

que no se dañe al hongo verdadero, aquella masa algodonosa que queda

enterrada en el suelo y del cual brotan más honguitos. También

es importante no cortar ni maltratar los botones de tales fructificaciones

que producirán los grandes ejemplares para comercializarlos.

El

consumo y comercialización de los hongos comestibles se basa en

la recolección que se hace de ellos en los bosques en la época

de las lluvias. Dicha recolección debe de realizarse de tal manera

que no se dañe al hongo verdadero, aquella masa algodonosa que queda

enterrada en el suelo y del cual brotan más honguitos. También

es importante no cortar ni maltratar los botones de tales fructificaciones

que producirán los grandes ejemplares para comercializarlos.

Pero la explotación intensiva de los hongos que hacen compañías extranjeras obliga a los campesinos, carentes por definición de muchos recursos, a recolectar, por no decir arrasar, todos los hongos que encuentran.

Si esta práctica se lleva a cabo constante e intensamente sin ningún control y se le agrega el mal manejo o destrucción del bosque (como el clareo para fines agrícolas, ganaderos o de recolección de leña o madera y los incendios), los resultados serán nefastos. Existen cifras patéticas recabadas por mi equipo de trabajo que muestran cómo la producción de los hongos comestibles de los bosques del Cofre de Perote, en Veracruz, desciende alarmantemente: de 747 a 157 kilos por hectárea entre 1983 y 1986; a 136 kilos en 1990, a 20 en 1994 y a unos cuantos gramos en 1996. Algo se tiene que hacer y urgentemente, pues si sumamos esta baja producción de hongos comestibles en el bosque, a la pérdida de las tradiciones, esa riqueza y incalculable irá desapareciendo. Antes, era regla que los marchantes en los mercados acomodaran en sus puestos los hongos de acuerdo a las especies: todas las cemitas, clavitos, joletes, mantecosos, orejas, pollitas y otros. Ahora que es muy difícil encontrarlos, los mezclan dramáticamente en un solo montón.

Compañías japonesas explotan intensamente en todo el país el hongo blanco (Tricholoma magnivelaris). Esta especie es afín al matsutake que solamente crece en Japón y el cual tiene una alta cotización debido a su amplia aceptación culinaria. El kilo de hongo fresco se llega a cotizar hasta en 100 pesos, pero en Japón se vende a más de 100 dólares. Antes que dicha explotación se implantara en México, con mi equipo de colaboradores del Instituto de Ecología, publiqué la existencia de tal hongo en México, en particular de los bosques de pinos del Cofre de Perote. Precisamente es allí donde se registró la primera explotación de ese hongo por parte de los japoneses. Actualmente ya no se explota en dicha región porque casi ha desaparecido. En Oaxaca, supuestas compañías mexicanas asociadas con los japoneses y los campesinos, en «empresas rurales» efectúan una recolección intensiva de tal hongo.

En la conservación de la vegetación original, y de los bosques en particular, radica la preservación de la diversidad biológica. Los hongos comestibles y otros que dependen en grado directo de los bosques están altamente expuestos a su desaparición si no se toman medidas que pongan un alto a la depredación de nuestros ecosistemas. Esta muy de moda entre las autoridades del ramo y los ecologistas la frase «manejo sustentable», aludiendo a la conservación de los bosques. Ello implica que vamos a conservar únicamente aquellos bosques que nos den sustento económico. Craso error, todos los bosques deben de mantenerse, provean o no al hombre de ganancias o modo de subsistencia. Las áreas destinadas a reservas ecológicas, de la biosfera o parques nacionales bajo control gubernamental deben ser ajenos al desarrollo sustentable y olvidarnos de la modalidad mexicana que permite hacer explotaciones forestales y hasta agrícolas y ganaderas dentro de un bosque señalado como reserva natural.

Otro argumento en contra de la explotación permanente de los hongos comestibles silvestres es la competencia que tienen éstos con los que se cultivan en México y en el extranjero. Es bueno y necesario cultivar los hongos comestibles, en especial aquellos que se puedan desarrollar en residuos agro-indus0triales, como la pulpa de café, aserrín, bagazos, etcétera. Existe ya una industria biotecnológica sobre el cultivo de los hongos comestibles en la que expertos nacionales participan activamente. Se trata de un recurso útil para el país, pero no debe sustituir a la explotación tradicional de los hongos silvestres del bosque que por razones técnicas no se pueden cultivar. La contradicción del aprovechamiento de los hongos comestibles silvestres del país está en que importamos hongos comestibles no solo cultivados sino silvestres y, en muchos casos, son las mismas especies que crecen en el territorio nacional.

Perspectivas

A pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas, deja todavía mucho que desear el conocimiento sobre los hongos en México. De las más de 200 mil especies que se supone que crecen en el país, solamente el cuatro por ciento se conoce. Ello es consecuencia de que haya tan pocos investigadores abocados a su estudio y de que sean muy pocas las instituciones que realizan investigaciones sobre el tema. Cierto que se ha adelantado: se publican ya dos revistas micológicas y varios libros, pero falta hacer mucho más.

Conocer los hongos en México es prioritario debido fundamentalmente a tres grandes señalamientos: 1) la alta diversidad que hay de especies de hongos en el país, 2) las enormes tradiciones que hay sobre ellos y la pérdida paulatina de las mismas debido a los fenómenos de aculturación y 3) la acelerada destrucción de la vegetación, de los bosques principalmente, que pone en riesgo las poblaciones de hongos, con la consecuente extinción de muchas especies.

Por principio de cuentas, hace falta verdadera voluntad política para evitar ese daño al patrimonio natural. Deben de convencerse las autoridades y la sociedad, o debemos convencerlas a las dos, de la importancia del caso y las consecuencias graves de dejar crecer el problema. Las publicaciones como esta que realiza La Jornada, artículos, folletos, libros, conferencias y exposiciones ayudarán a hacer conciencia. Pero no son suficientes.

Falta todavía mucho por hacer en esta ciencia de los hongos, aunque las bases parecen estar firmes. Habrá que promover más la formación de recursos humanos a través de estudiantes que realicen su tesis en algún tema vinculado con dicho invaluable recurso. Pero para ello, las autoridades, federales principalmente SEP, Conacyt, Conabio, Semarnap, etcétera), deben destinar más recursos que aseguren la consolidación definitiva de las instituciones de investigación y enseñanza, principalmente en la provincia mexicana.

*Investigador nacional emérito e investigador

emérito del Instituto de Ecología, Xalapa. Distinguido por

el Conacyt con la Cátedra Patrimonial de Excelencia